现代农业背景下植物生产类本科实践课程教学方式优化研究

作者: 黄收兵 毛芬 张明才

摘 要:现代化农业发展要求植物生产类本科实践课程不断进行自我发展与建设,如何通过教学方式的优化,将传统教学内容和与时俱进的教学需求进行有机融合是一个亟待解决的问题。该文以中国农业大学植物田间技术课程为例,总结植物生产类本科实践课程的特点,在2019年和2020年以学生为核心,连续两年对该课程的教学现状进行调查,分析教学中的优势和需要改进的地方,最后从理论与实践教学配比、线上线下融合、利用多媒体库、数字化作物标本、新型教材建设和开展第二课堂六个方面探讨如何优化教学方式,以期为植物生产类本科实践课程建设提供一些思路。

关键词:教学方式;植物生产类;教学质量;本科;实践课程

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)15-0128-06

Abstract: The development of modern agriculture requires the self-development and construction of the undergraduate practice course of plant production. How to organically integrate the traditional teaching contents with the teaching demands of keeping pace with the times through the optimization of teaching methods is an urgent problem to be solved. This paper summarized the characteristics of the undergraduate practical course "Plant Field Technology" of China Agricultural University as an example. We investigated the teaching status for two consecutive years in 2019 and 2020, analyzed the advantages and places for improvement in teaching, and finally discussed how to optimize the teaching methods from six aspects, such as theoretical and practical teaching ratios, online and offline integration, use of multimedia library, digital crop specimens, construction of new teaching materials, and second classroom. This information is important for the construction of the undergraduate practical course of plant production.

Keywords: teaching methods; plant production; teaching quality; undergraduate; practical courses

党的二十大报告明确指出全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村[1]。因此需要加快建设农业强国,全面推进乡村振兴。实现乡村振兴的必要条件是农业人才队伍的建设,现代化农业人才是农业人才队伍中的关键力量[2]。随着现代化农业发展进程的加快,涉农院校培养的农业人才与乡村振兴的产业需求不匹配成为一个亟待解决的问题[3]。因此,新农科建设提出要强化传统农学专业的改造,加强对学生综合实践能力的培养[4-5]。

植物生产类本科实践课程就是培养学生综合实践能力的重要平台。在植物生产类本科实践课程教学过程中也存在传统教学内容不能满足教学需求的矛盾。如何优化教学方式将传统内容和与时俱进的教学需求有机融合到一起,变得尤为重要。植物生产类的农学课程具有非常明显的特点,即内容丰富,但是专业术语多,知识点多且散,难点比较少,深奥理论少;描述性内容多,逻辑思考内容少;需要掌握的多,能够灵活运用的少[6]。正是由于这些特点,理论教学内容逻辑趣味不浓厚,学生的学习兴趣不高,一直影响着总体教学质量[7]。相对于理论教学,学生对实践操作环节更感兴趣,也是这类课程的一大亮点。在该环节,针对主要的农作物,每个学生均可以分到几行“责任田”,从播种至成熟详细记录作物每个阶段的生长发育特征和完成相应的实践操作。同学们既可以学到技能,又可以体验农业的乐趣和艰辛。不过实践操作同样有一定的局限性,如实验田往往分布在校园内(科学园或科技园)或者学校附近的田块,大型农机具和现代信息技术无法得到充分应用,导致实践操作与现代农业实际生产脱钩比较严重。另外,实验调查手段和方法仍然多数停留在“一把尺子一杆秤”的阶段,降低了课程的科技含量和科学魅力,限制了教学质量的进一步提升。因此,在新形势和新时代背景下,如何通过先进的教学方式将教学中的实践环节和农业生产实际有机结合起来,在丰富课堂教学内容的同时可大幅度提高教学质量是一个亟待解决的问题。

一 植物生产类本科实践课程教学现状调查——以植物田间技术课程为例

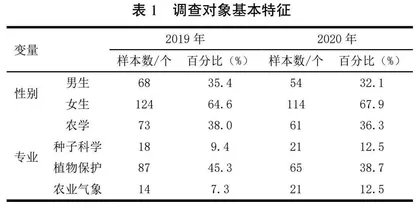

中国农业大学植物田间技术是一门讲授作物生长发育生物学观察与田间技术的实践课程,有着30多年的教学历史,具有很强的专业性和实践操作性,是一门典型的植物生产类实践课程。该课程系统介绍作物认知、主要农作物如小麦、玉米、棉花和水稻等生物学调查与田间技术,为农学、种科、植保、资环、生态和气象等涉及植物生产类专业的学生开设的专业必修课程。通过该课程的学习,同学们需要掌握主要农作物不同阶段各个器官的形态特征,以及整地、施肥、开沟、播种、覆膜、培垄、中耕除草和治虫防病等农艺、农化和农机相关田间技术操作;同时,需要认识“五谷杂粮”“九类玉米”“四大棉种”以及崧蓝、金银花、枸杞和甘草等数百种大田作物。为了调查这类课程的教学现状,2019年和2020年连续两年对16个教学班500多名学生进行了调查,共收取问卷360份,回收率为70%以上(表1)。

(一) 课程受欢迎程度

2019年调查结果显示:35.9%的同学非常喜欢这门课,46.9%的同学比较喜欢,14.6%的同学认为课程一般,另外2.6%的同学不喜欢。在2020年调查中发现,38.1%的同学非常喜欢,但只有38.7%的同学选择了比较喜欢,较2019年下降幅度较大,另有17.3%和6%的同学分别选择了一般和不喜欢,较2019年均有所上升。综上可知,课程只受到了三分之一左右同学的青睐,说明教学质量仍然有很大的提升空间。与2019年相比,2020年喜欢该课程的学生比例整体有所下降,可能与新冠感染疫情严重期间采用线上教学方式有关,这种学习倦怠的现象在其他专业的学习中也存在[8]。在此期间,教师们把田间实践视频录制好,然后上传至教学平台供学生观看学习,这种方式极大削弱了实践环节的操作性,导致同学们学习兴趣下降,影响了课程的受欢迎程度。由此可见,教学方式对教学质量和学生的学习兴趣都有很大的影响,植物生产类课程如果过于倚重线上教学,效果可能不会很理想。

(二) 教学内容主要组成部分

课堂理论教学、田间操作和作物识别是植物田间技术课教学的主要组成部分。为了解哪部分教学内容最受欢迎,问卷调查了同学们通过植物田间技术课最想学到的内容(图1)。结果显示,排名第一位的分别是田间农事操作、现代农业新理论和新技术,其次是作物识别,课堂理论教学排名末位(图1),调查结果体现了植物生产类课程的特点,反映了教学中的不足,同时指明了教学需要提升的方向。由于理论教学中知识点多、难点少、逻辑性不强等特点,授课老师对理论教学的排名并没有感到意外。将新理论和新技术融入到课堂上,活灵活现地展示现代农业新技术,是需要考虑的方向。充分利用好“线上”资源,加强农业新技术的认知,发挥“线下”教学优势,增强基础理论学习,丰富实践教学,“线上-线下”优势互补,将大幅度提升教学质量。

(三) 理论与实践教学时间比例

理论教学与实验实践相辅相成,过于强调任何一方面均会导致教学的片面性。理论教学主要让获取基础理论知识、培养学生的逻辑思维和逻辑推理能力、提供解决问题的方法和手段,是实践教学的基础,同时服务于实践教学。实践教学是理论教学的升华和实现,在实践过程中一方面可以巩固理论知识,掌握一定的技能,同时可以发现新事物,在原有理论的基础上进行创新,实现自身的提升。在植物生产类课程中,两者更是紧密联系、密不可分。由于植物田间技术课涉及的作物多、田间和室内实验实践任务重,必须协调好理论教学与实验实践的关系,方可达到理想的教学效果。在调查问卷中,根据学时将理论与实践教学的比例分成了1∶4,1∶3,2∶2和3∶1(图2)。2019和2020年选择1∶3的同学分别为42.9%和42.2%,远高于其他组合,表明1∶3分配比例是最受同学欢迎的组合模式。这种组合模式也得到了多数授课教师的认可,如果过于强调理论教学,同学们的学习积极性下降,并导致实验实践无法按质按量完成;如果实践教学过长,理论基础不扎实,实验实践时同学们带着很多疑惑,严重降低实验质量,势必减弱同学们学习的兴趣。另有33.9%(2019年)和34.9%(2020年)的同学选择了2∶2的比例选项,可能有两个原因,第一个原因是实验实践非常辛苦:严寒数小麦、酷暑测玉米、雨后要中耕、时常要锄草;第二个原因是实验实践相对简单,很少涉及植物分子生理,多数围绕简单的指标进行测量,或许没有达到部分同学的预期。这种结果同时表明了,在以后的教学中,需要更加提升实验实践教学的质量,使理论与实践充分结合起来。

(四) 课程内容符合学生心理预期程度

新教改强调教学要从以教为中心转变为以学生发展为中心,教学中师生分工合作且让学生作为主角,增强学生的学习自主能力和创新能力。教育部《关于一流本科课程建设的实施意见》中强调,要提高课程的高阶性、创新性和挑战度,提升课程学习的挑战性,让学生体验“跳一跳才能够得着”的学习挑战[9]。“以学生为中心”和“提高课程难度”不是无原则地迎合学生和无根据地加大课程难度,而是需要在了解学生心理预期的基础上,有的放矢,更好地改进教学,实现教育目标。2019年和2020年植物田间技术课程考试结束以后,连续两年对课程内容是否符合学生心理预期进行了调查,结果发现只有65%左右的同学选择了符合心理预期,而30%的同学选择了“一般”,剩下5%左右的同学选择了不符合或者有些失望(图3)。为进一步了解学生的心理预期和课程的不足,问卷特意增设了“学生建议”一栏。“建议”可主要归纳为以下三点:①理论知识多且散,有些内容比较抽象;实验操作要求很细,操作过程中容易忘记或者记忆模糊,导致理论知识与实验实践结合不紧密。②实验实践和作物识别难度较大;每个主要农作物都有对应的实验操作,实验环节多、测量方法多、指标多及标准多,另外需要记住上百种的作物名称、属性、用途,严重加大了课程的难度。③考核方式需要多样化,增大平时实践考核,减弱期末理论考核,功夫下在平时,而不是在期末突击记忆。不难看出,以上三点均与教学方式有着密切的联系,可通过优化教学方式,使课程内容更好地符合学生心理预期。

(五) 常用的教学方式

由于植物生产类课程知识点多、散、逻辑性不强等特点,以教师为中心的灌输式教学这类理论教学仍然普遍存在。教师对理论知识、实验原理、实践操作进行细致讲解,学生只需机械性地记忆和按照规定步骤一步一步操作。该方式便于教师组织课堂教学,让学生快速便捷地掌握知识,但这种单向的、独白式的、没有互动的教学,会使课堂变得机械、沉闷和程序化,不利于学生的思维拓展及对知识的综合运用,也会阻碍学生创新能力的提升[10]。有教师尝试“翻转课堂”模式,但效果不佳,原因有以下三点:①开展“翻转课堂”教学的学科多为理科类课程,这类课程知识点明确,条理化清晰,很多教学内容只需讲清楚一个概念、一道例题、一个实验等[11]。而植物生产类课程作物多、内容体量大、知识结构复杂和作物时序性强等,每节课都要对应海量的理论教学视频和实验操作视频,根据2020年春季线上教学的情况来看,看完一堂课(4个学时)的视频至少需要2个小时,如果采用“翻转课堂”必须对课程内容进行精炼和压缩。②农学实验受环境影响较大,需要根据作物生长情况及时对实践内容进行调整,严重限制“翻转课堂”的效果。③在调查问卷“学生建议”中,学生提到请务必不要使用“翻转课堂”模式,很多同学无法适应。因此,从教学内容和学生的适应情况来看,“翻转课堂”模式在植物生产类课程上的应用仍然需要一段时间。互动式教学作为一种民主、自由、平等、开放式的教学方式,开始在课堂上发挥越来越大的作用[12]。这种方式可将传统教学的“单向传输”转变为“双向互动”,使机械、沉闷的单边教学环境转变为积极互动的多边教学环境。不同观点在该模式下碰撞交融,激发教学双方的主动性和探索性。中国农业大学植物田间技术的课堂对互动式教学进行了初步尝试,在每节理论课留出10~15分钟时间,由老师提出几个问题,引导大家一起讨论,无法确定的问题在实践中找到答案。这种方式取得了比较理想的效果,同学们对理论知识和实验原理理解更加深刻,同时可以提出更深入的问题,学习的积极性和创造性都有所提高,但缺点是对教师课堂准备、教学经验和教学方法的要求都比较高,课堂组织难度大,学生所提问题具有发散性和不可控制性,往往会影响教学进程,偶有拖堂现象发生。