“双万计划”建设背景下山西大学考古专业理论课程的调整优化

作者: 赵杰 王小娟 李垚

摘 要:山西大学考古专业在2021年成为教育部“双万计划”国家级一流本科专业建设点。如何构建新时代的考古专业课程体系,强化人才培养工作,是考古专业建设的重要任务。以习近平总书记关于加强历史文化遗产保护和考古研究工作的重要论述和重要指示批示为理论指导,对标北京大学、西北大学、吉林大学三所考古学科A等高校的专业理论课程,提出山西大学考古专业理论课程的优化方案。

关键词:山西大学;考古专业;理论课程;调整优化;双万计划

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)16-0037-04

Abstract: In 2021, the archaeology major of Shanxi University become the national first-class undergraduate major construction site of the "Double Ten Thousand Plan". How to construct the curriculum system of archaeology in the new era and strengthen talent training is an important task of the construction of archaeology major. Under the guidance of the important statements and instructions of Xi Jinping on strengthening the protection of historical and cultural heritage and archaeological research, benchmarking Peking University, Northwest University and Jilin University, we put forward the optimization plan of the theory courses of archaeology major of Shanxi University.

Keywords: Shanxi University; archaeology major; theory courses; adjustment and optimization; the "Double Ten Thousand Plan"

山西大学考古专业创立于1977年,1978年开始招生,具有完备的从本科、硕士、专业硕士、博士到博士后的培养体系。2021年成为教育部“双万计划”国家级一流本科专业建设点。经过四十余年的建设与发展,本专业课程体系比较成熟,学生培养质量稳步提高,专业基础扎实,具有较强的科研与实践能力。

《求是》杂志2020年第23期发表习近平总书记的重要文章《建设中国特色中国风格中国气派的考古学,更好认识源远流长博大精深的中华文明》,指出“考古学是一门十分重要的学科”“加强考古能力建设和学科建设”“要积极培养壮大考古队伍,让更多年轻人热爱、投身考古事业,让考古事业后继有人、人才辈出”。

以习近平总书记关于加强历史文化遗产保护和考古研究工作的重要论述和重要指示批示为理论指导,着力构建新时代的考古专业课程体系,从而为建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学培养更多更优秀的后继人才,是高校考古专业的光荣使命。因此,在2021年3月本校考古专业成为“双万计划”国家级一流本科专业建设点后,为优化专业课程体系、强化人才培养工作,在原有教学计划的基础上,对标第四轮考古学科评估A+的北京大学、西北大学和A-的吉林大学的课程体系(三校考古学科也是全国“双一流”建设学科),结合本校具体实际,提出了考古专业课程体系的优化方案。本文将着重讨论理论课程的设置问题。

一 专业理论课原有安排中存在的问题

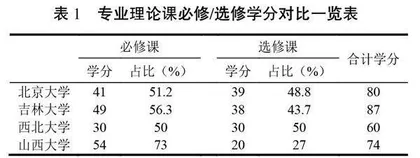

首先对各校专业理论课程中的必修课和选修课学分进行梳理。北京大学专业理论课共80学分,其中必修课41学分,选修课39学分。吉林大学专业理论课共87学分,其中必修课49学分,选修课38学分。西北大学专业理论课共60学分,其中必修课30学分、选修课30学分。山西大学专业理论课共74学分,其中必修课54学分,选修课20学分。各校具体学分和占比情况详见表1。

由表1可以看出,与北京大学、西北大学相比,山西大学专业理论必修课学分和占比都要高出许多,学分数虽与吉林大学相近,但占比也明显偏高。相对的选修课无论学分还是占比则低了很多。三校的选修课都在30学分以上,占比近1/2,山西大学仅20学分,占比1/4有余。因此,必修课和选修课的比例应当进行调整,较大幅度地增加选修课的学分和占比。

二 专业理论课程的调整优化

专业理论课程按学科性质可以归纳为考古大类、文博大类和历史大类三部分。

(一) 考古大类

考古大类以培养学生掌握考古学基础知识与基本理论方法技术为主,是专业性比较强的课程,它包括考古通论、考古基础、文物专题、理论方法专题、外国考古与地方考古等部分。

1 考古通论

我国考古学研究按照时代差异,分为旧石器时代考古、新石器时代考古、夏商周考古、战国秦汉考古、三国两晋南北朝考古、隋唐五代考古和宋元明考古七部分,俗称七大段考古[1],合起来统称为考古通论,北京大学称为中国考古学。各校考古专业都有这门课,作为必修的学科基础课程或专业核心课程[2]。唯各校因学分、课时等的具体要求不同,会有将七大段进行合并的情况。

如北京大学的中国考古学为六段,分别是上一(旧石器时代考古)、上二(新石器时代考古)、中一(夏商周考古)、中二(战国秦汉考古)、下一(魏晋至隋唐考古)、下二(宋元明考古),除旧石器时代考古为3学分,其余均为2学分,共13学分。吉林大学与北京大学一致,每段4学分,共24学分。西北大学则是四段,旧石器和新石器时代考古合并为史前考古,夏商周考古独立成段,秦汉考古和三国两晋南北朝考古合并为秦汉至南北朝考古,隋唐考古和宋元明考古合并为隋唐宋元明考古,每段3学分,共12学分。

习近平总书记在《建设中国特色中国风格中国气派的考古学,更好认识源远流长博大精深的中华文明》一文中指出“百万年的人类起源史和上万年的人类史前文明史,主要依靠考古成果来建构。即使是有文字记载以后的文明史,也需要通过考古工作来参考、印证、丰富、完善”“考古发现展示了中华文明起源和发展的历史脉络”“实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史”。考古通论就是展示“中华文明起源和发展的历史脉络”的课程,因此它在课程体系中所占的比重也是很大的。以学分数和占比来看,分别如下(按学分由高至低排列):吉林大学24学分(27.6%),北京大学13学分(16.3%),西北大学12学分(20%)。

山西大学以往是五段,分别是旧石器时代考古、新石器时代考古、夏商周考古、战国秦汉考古、三国至明考古,前四段每段4学分,三国至明由于跨度太长,每周4个课时难以很好完成讲授任务,因此确定为每周6学时,学分也相应为6学分,这样共计22学分,占比29.7%。虽学分数与吉林大学相近,但这个比例明显高于三校。

参考三校课程设置,结合本校专业传统与特色,作出以下调整:前四段不变,三国至明考古调整为三国两晋南北朝考古和隋唐宋元明考古两段,每段3学分,共18学分。这样就在通论总学分基本保证的前提下,通过学分数的适当调低,有利于增加选修课占比。

2 考古基础

考古基础课程通常包括考古学导论、考古学史、考古文献导读,以及为开展田野考古实习而开设的田野考古学、考古技术这几门课。北京大学有必修的考古学导论、经典导读、田野考古学概论和选修的田野考古技术专题。吉林大学有必修的考古学导论、考古学史、田野考古学、考古技术和选修的考古学选讲。西北大学有必修的考古学概论、田野考古学、考古测量,选修的考古学史、考古摄影、考古绘图。

山西大学一直开设有必修的考古学导论、考古学史、田野考古概论三门课程,后来新增了必修的考古文献导读和选修的考古技术、考古现场文物保护。综合考量,这六门课程继续保留,并将考古文献导读调整为选修课。在学分上,每门课仍按照以往传统设为2学分(下文所述各课程的学分设置,如未单独说明,均为2学分)。如是考古基础课程包括必修课三门6学分,选修课三门6学分。

3 文物专题

习近平总书记在《建设中国特色中国风格中国气派的考古学,更好认识源远流长博大精深的中华文明》一文中指出我国考古发现展示了中华文明的灿烂成就,是蕴藏着丰富知识、智慧、艺术的无尽宝藏。“中华文明的灿烂成就”往往以各种可移动或不可移动文物呈现,如石器、玉器、陶瓷器、青铜器、铁器、铜镜、钱币、古建筑、石窟寺、墓葬和壁画等。文物专题课程历来在各校考古专业都有开设,课程类别上均为选修课。在文物专题种类的选择和确定上,各校既考虑全面,同时又突出本地本校的特色。如北京大学开设有中国古代陶瓷、中国古代青铜器、中国早期玉器研究、中国石窟寺、中国文物建筑导论或中国建筑史等课程,其中,石窟寺研究是北京大学的传统强项。

西北大学有古代陶器、古代青铜器、古代玉器、古代石器、古代铁器和中国古代建筑基础、中国古代墓葬壁画等课程。同时该校开设了较多的文物制作工艺方面的实践性课程,如传统陶瓷工艺、石器分析与实践、玉石文物工艺模拟实验、纸质文物保护修复、传统木工工艺、传统漆艺实验,有助于学生亲身感受与理解我国古代文明的发展成就。

山西大学除开设中国陶瓷、中国青铜器外,由于山西省古建筑、石窟寺在我国文物领域占有极其重要的地位(山西省全国重点文物保护单位多达531处,排名全国第一,其中古建筑421处,占79%余[3]),因此也开设了中国古代建筑、中国古代石窟。但从开设数目上来说,与山西省文物大省的地位不相匹配。根据山西省文物实际,今后应增设玉石器、书画、彩塑壁画、长城、革命文物等课程,丰富学生的学习兴趣,增加学生的选择余地。

4 理论方法专题

《求是》杂志2022年第14期发表习近平总书记的重要文章《把中国文明历史研究引向深入,增强历史自觉坚定文化自信》,指出“要加强统筹规划和科学布局,坚持多学科、多角度、多层次、全方位,密切考古学与历史学、人文科学和自然科学的联合攻关”。因为古代文化遗存本身的多学科性质,考古学从产生以后就重视与其他学科的交叉融合。加之人文社会科学和自然科学迅速发展,它们与考古学的结合越来越密切,产生了很多的交叉学科[4],极大地强化了考古学对出土文物和遗址的研究阐释工作。理论方法专题课程即这类涉及古代文化遗存发现、分析、研究的相关学科、交叉学科的课程。

北京大学开设有美术考古、佛教考古、古代民族考古、考古学与社会记忆等与人文社会科学交叉的课程,科技考古、考古学和科技史、水下考古学、定量考古、考古化学、埋藏学、人体骨骼学、体质人类学、分子考古学、动物考古、植物考古、冶金考古等与自然科学交叉的课程,还有艺术学院开设的美术概论、中国美术通史、西方美术通史,哲学系开设的中国哲学、西方哲学、逻辑导论等课程。

吉林大学开设有民族学概论、科技考古、环境考古、骨化学考古、分子考古学、体质人类学、生物考古、动物考古、植物考古、中国古代冶金史以及计算机考古、考古地理信息系统等课程。

西北大学开设有中国美术考古概论、艺术史概论、西方美术史、民俗学导论、人文地理学、佛教考古、军事考古、农业考古、环境考古、科技考古学概论、中国古代科技史、定量考古学、文化人类学、考古人类学、动物考古、植物考古、文物分析技术、数字化考古和考古地理信息系统等。在课程类别上,三校此类课程绝大多数为选修课。