基于GIVE双向思辨的专业课程思政教学模式分析

作者: 段晓君 晏良 赵城利 王泽龙 黄彭奇子

摘 要:该文提出GIVE多节点双向思辨的课程思政教学环节设计,建立“GIVE:课前引导(Guidance)—课堂启发(Inspiration)—反馈验证(Validation)—细节探究(Exploration)”多节点教学环节。结合专业课程特点,挖掘学科历史、学术前沿、科研实践中的思政元素,构建“自顶向下+自底向上”师生双向互动的研析思辨教学模式,分析课程内容精选、自学、研讨与思政的关系。以系统科学概论课程思政为例,给出案例辨析,以知识点和案例为载体,融入多维度思政,促进思维方式的精进和价值引领。结合教学实践探索中的学生反馈,对思政教学进行分析总结。

关键词:专业课程;课程思政;双向互动;思辨研析;教学模式

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)17-0005-05

Abstract: This paper proposes GIVE two-way speculation process with multi-nodes of ideological and political education. It runs the teaching mode of "GIVE: Guidance before class-Inspiration in teaching - Validation after class - exploration in details" with multi-nodes. Combining with the character of professional courses, we investigate the ideological and political elements in subject history, academic frontier, research practice and construct the teaching mode of "Top-down+ Bottom-up" Two-way speculation. The course innovation is fused with ideological and political education by considering the relationship of course content concentration, student self-study, discussion. On this basis, four cases of systematic scientific thinking are analyzed and value guidance and national feelings are naturally guided with the students' scientific research and innovation literacy improving and integrate the ideological and political elements of practical military system problems into the course teaching. Finally, we analyze and summarize ideological and political education based on students' feedback in teaching practice exploration.

Keywords: professional courses; curriculum ideology and politics; two-way interaction; speculation and investigation; teaching mode

课程思政就是将高校思想政治教育融入到课程教学和改革的各环节、各方面,以实现“知识传授与价值引领相结合”的目的[1]。实施课程思政,是高校落实立德树人根本任务、做好思想政治工作的必然要求,也是促进学生全面发展和高校内涵式发展的重要条件。随着课程思政研究的深入,指导课程思政实施的方法路径研究将会成为下一步研究的焦点。

本文拟以系统科学专业课程为例探索专业课程思政的有效路径。系统科学与思想政治教育具有天然的内在联系,代表其哲学层次的系统论,是马克思主义哲学的重要组成。马克思与恩格斯就是系统科学的先驱,毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想等理论体系中也蕴含丰富的系统学思想。深入挖掘好系统科学中的思政元素,可将系统科学课程建设成为极具特色的思政案例库。系统科学是研究系统的结构、演化和控制规律的科学。历史发展来看,系统科学不仅涵盖“老三论”(系统论、控制论和信息论),和“新三论”(耗散结构论、突变论和协同论),还包括混沌、分形和自动机理论等诸多内容[2-3]。郭雷[3]将系统科学的研究体系总结为系统方法论、系统演化论、系统认知论、系统调控论和系统实践论的“五论”。系统科学概论课程是系统科学理论体系中基础内容的教学课程,在课程思政教学环节的实施中,希望挖掘实际社会与科研实践问题中的思政元素,贯穿教学各个节点和过程[4]。在给予科学思维训练的同时,给出追求真理、探索未知的精神引导,以精益求精的精神和身边的科技案例,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

本文结合专业特点的课程思政教学环节与课程思政模式的探索,对于推进专业课程思政教育自然渗透、全程覆盖的方法路径创新,突出对学员的跨学科和横断交叉的思维方式和思维能力培养,可提供一种专业课程思政教学环节设计与教学模式的有益借鉴。

一 探索推进GIVE双向思辨的课程思政设计策略

专业课程思政需要考虑如下几点。

(一) 如何挖掘专业与思政的天然内在联系,培养学生的系统性思维

在课程知识点讲授时,结合社会问题、系统学理论问题、科学研究和学术前沿问题,引导学生整体地、用历史的眼光看待现在和时事,从中深度挖掘提炼专业课程中蕴含的系统思维和精神内涵,拓展专业课程的广度、深度和温度,让学生在专业学习中增强创新意识和辩证精神。

(二) 如何激发学生的思考,完成传授知识与价值塑造的共鸣融合

探索专业课程思政教学设计,挖掘改进课程内容,讲明课程案例实践背景,把思政元素穿插到专业知识点中,在案例引出、知识点讲授等环节中,进行深入的探究,与学生创新素养提升共融等。在知识传授和能力训练中坚定学生理想信念、厚植爱国主义情怀,以达到潜移默化的教育目的。

(三) 如何体现研究生课程的学习自主性,做到师生双向而行,激发研究生提升创新张力

推进课程探究与思政的结合,研究精选、自学、自我研讨的关系,以知识点和案例为载体,师生双向而行,促进思维方式的精进。布置课后思考题以及课程大作业时,比如梳理知识点网络图,将系统思维训练、知识点辨析、知识多维度探究、价值塑造有机融合,讲清专业知识支撑实践的作用机理,激发学生提升思考张力,引导学生坚定兴国报国的价值追求。

(四) 如何对思政元素与引例案例进行一体化设计,丰富思政内容供给,形成叠加效应

优化思政元素引例素材库,包括学科专业发展史、研究前沿、领域知名专家的理论创新及中外对比、知行合一典型案例等。挖掘优化课程内容供给,讲明课程特色背景,结合实践特色构建科研实践案例库。采用多种教学模式,致力于知识、能力、实践、创新多方位立德树人,形成思政叠加效应。

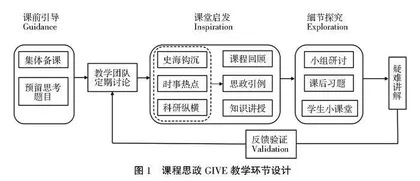

基于上述四方面考虑,提出GIVE双向思辨的课程思政教学设计(图1)如下。

GIVE多节点教学环节为:课前引导(Guidance)—课堂启发(Inspiration)—反馈验证(Validation)—细节探究(Exploration),结合学科历史、时事热点、科研纵横引例,深度挖掘内涵,引导学生整体地、用历史的眼光看待问题,增强辩证与创新精神。GIVE多节点体现在:课前引导预留思考题促进自主学习研究思考;课堂启发结合引例和实践案例,生动引入和深刻挖掘概念和原理内涵;反馈验证充分利用多种方式与学生交流讨论疑难问题,针对难点进行辨析;细节探究鼓励细化分析、证明和分享,让学生感受到探究的魅力。

双向思辨为通过“自顶而下,自底而上”的案例开展思政的方式,通过选择合适的系统科学思政案例,以辨融教,实现润物细无声的思政教育,思路如图2所示,具体案例将在下节介绍。

二 双向思辨系统科学思政案例解析

本节将依托课程中的几个典型案例,对双向思辨的思政教学方法进行解析,主要围绕系统方法论、系统演化论、系统认知论和系统调控论展开。

(一) 体制改革:系统方法论

“五个更加注重”[5]的建设战略指导中强调了体系建设,什么样的指挥控制结构才能适应管理体制的功能需求及拓展?系统方法论给出了如图3所示的五种不同的指挥控制结构,其中的树形层级指挥结构层次鲜明、统属明确,在日常管理中具有优势,但也有很大的改进空间。例如,指挥节点间建立横向联系,越能提高指挥效率。可由此引导学生认识到体制改革的重要性,培养学生“甘当螺丝钉,做好排头兵”的踏实精神。

(二) 集群演化:系统演化论

系统演化论的重要研究内容之一就包括系统的自组织行为研究,例如蜂群、蚁群等。这类自组织系统的演化行为可以运用微分方程有效刻画分析,在课程教学中可采用定性定量结合的方法,研究该类自组织系统的演化行为。自组织蜂群中个体损毁会对整体演化造成什么样的影响?结合学生算例来定量分析,在图4和图5中给出了两种不同损毁情形下智能体的速度演化图,研究发现若损毁的个体破坏了蜂群拓扑的有向生成树,则蜂群发散。若损毁的个体未破坏有向生成树,则蜂群仍可稳定收敛。

以指挥控制体系为例,不同于简单的自组织系统建模,而要更重视对网络和信息域的描述,把握好网络化的共同特征[6]。要把握这些特征,需要遵循两点指导思想,一是“从定性到定量再到定性”的定性定量相结合,来自钱学森的综合集成研讨厅思想[7];二是“整体、动态、对抗”的具体方法,用动态测量的方法评估整体能力[6]。本例可引导学生学习综合集成研讨厅思想,进一步上升到系统观。

(三) 精度工程:系统认知论

与系统认知论结合的身边科研实践典型案例是精度工程,传统的飞行器测控定位任务,往往遵循“测距+测速”这一国际通用的测控方法,然而高精度测距测速雷达设备庞大,维护困难。课程组数据分析团队[8-10]创新地建立了一个全测速定位的核心数学公式,提出了一套全新的全测速定位理论,通过多站测量目标的距离变化率即可确定目标的位置和速度。团队在此理论基础上提出了新的测量体制,新体制下研制的测速雷达设备轻小型化,维护容易,可机动,同时测量精度更高,更稳定,改变了现有雷达部队的执勤模式,即“一个公式改变了一支部队的执勤模式”[11-12]。该案例引导学生看到了平凡数据分析工作中科研创新的影响力,也看到了雷达部队的奉献精神。

(四) 航天归零:系统调控论

系统调控论的一个典型案例就是航天领域质量问题的归零制度(图6)。航天工程作为一个典型的系统工程,在过程中一旦出现故障和问题,将对第一步到最后一步的全过程,都从零开始进行排查,直到问题完全解决[13]。航天质量问题归零管理从不同的角度可以分为技术归零和管理归零。航天归零管理是系统有效反馈、严格把控航天工程质量的保证,这一制度体现的是系统反馈机理,以及以钱学森为代表的中国航天人,甘于奉献、开拓创新和报国图强的科学家精神[14]。