“能源系统:多能互补与梯级利用”项目式课程教学设计与实践

作者: 綦戎辉 蔡容容

摘 要:依据当今能源行业高效、节能、低碳的需求,构建并开设面向新工科学科交叉复合的能源系统,即多能互补与梯级利用项目式课程。以“高效低碳校园能源系统设计”为驱动性总任务,设计能耗及能源需求调研、新能源发电及多能互补设计,热电冷梯级利用系统和节能新方法探索等4个阶段性任务。课程通过分组调研、核心问题讨论、组间质询等教学方式,注重跨专业知识掌握与实际工程能力训练,使得学生对能源的评估、高效利用及可持续发展等方面有系统性的认识和掌握。

关键词:分布式能源系统;低碳校园;项目式教学;项目式课程;教学方式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)17-0046-04

Abstract: According to the needs of high efficiency, energy saving, and low carbon in today's energy development, a project-based course Energy System: Coupling and Cascade Utilization has been constructed oriented by interdisciplinary majors of Chemical Engineering and Energy System. The course takes "high-efficiency and low-carbon campus energy system design" as the driving general task. The project plan was divided into four sub-tasks: campus energy consumption and energy demand evaluation, new energy power generation and multi-energy complementation, combined heating-cooling-electricity system and energy cascade utilization, and new energy technology exploration. The course focuses on the combination of knowledge imparting and practical application ability training. Through teaching methods such as group research, discussion of core issues, and inter-group inquiry, students can systematically understand and master the knowledge of energy evaluation.

Keywords: distributed energy system; low-carbon campus; project-based teaching; project-based course; teaching method

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求能源行业积极建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系[1],为响应国家重大需求,构建并开设了面向新工科的能源系统:多能互补与梯级利用项目式课程。能源系统设计是能源动力、化学工程与工艺、储能技术等多学科的交叉领域[2],课程从可持续发展的角度出发,探索能源高效利用的方法及技术,为学生将来参与能源系统的变革和转型工作奠定基础。

项目式教学法(Project-Based Learning,PBL)是近年来国际工程教育改革的研究热点[3-5]。该方法通过设置一个真实情境化的任务,要求学生通过团队合作完成成果导向下的综合任务,对培养学生的实践应用及迁移创新能力有着独特的功能和价值[6-7]。针对专业特点,本项目式课程强调化工学科基础知识独立性与工程应用主体性相结合,通过将知识转化为贴近实际的若干任务,包括多种实际用能单位综合能耗分析、可再生能源与化石能源联动策略、能源互补及梯级利用设计等。课程采用课堂讨论和小组调研、汇报相结合的教学方法,使得学生对能源的综合开发和利用、能源与环境的平衡、可再生能源利用等方面知识有系统性的认识和掌握,成为跨学科复合型高级技术人才。

一 教学主题分析及设计

分布式综合能源系统具有高效、环保、经济和可靠等优势,是推动能源利用技术变革和能源转型发展的重点研究领域[8]。深入探究多种能源的互补、梯级利用的理论与方法,将为走出一条能源、资源与环境协调发展的新模式提供科学支撑[9]。本课程面向化工、能源等专业同学,先导课程为流体力学、传热学及工程热力学。通过将知识转为和工程实际相关的多个任务,使得学生对能源的评估、高效利用及可持续发展等知识有系统性的认识和掌握,了解因能源利用产生的环境问题如污染和控制、全球变暖等,帮助学生树立能源大局观及环保意识,成为跨学科复合型高级技术人才。

本项目式课程以“以能源工程师的身份,分析、论证及设计实现低碳校园所需的综合能源系统”为驱动性总任务,宗旨在于满足校园功能的同时节能、低碳、环保。设计要求包括校园位置自选;外界输入1种化石能源+2种非化石能源;不计投资成本,但采用的数据和技术需有依据等。设计过程中,要求对2~3种节能技术进行详细设计,其余的则概略设计。

按任务逻辑学生需要解决4个阶段性任务,即校园能耗及能源需求调研、新能源发电及多能互补(光伏发电+地源热泵)、热电冷梯级利用和节能新方法探索等。对于每一任务,首先引导学生将任务拆解,明确需要解决的关键问题;其次是学生分组完成任务,教师个性化指导;之后是集中展示,分组汇报项目学习成果,以及评价、讨论和辩论;最后还需对项目整体进行汇报、质询及反思整理。考核方式为平时成绩占40%,包括小组讨论及项目式作业,期末成绩占60%,包括团队项目答辩、回答质询及个人陈述等。为厘清综合能源系统设计的理念及流程,学生需要将工程思维和绿色能源、节能环保思想贯穿始终。经过本轮教学实践,积累了比较丰富的课程资源(包括配套PPT、项目检测题、学生项目成果等,可通过邮件向作者索取),可以在相关专业推广。

二 课程实施过程

(一) 校园能耗及能源需求调研(6学时)

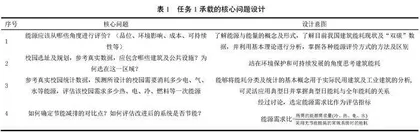

本阶段任务主要要求学生掌握民用建筑及公共设施(以校园为主)的主要分类及能耗特征,掌握建筑空调、采暖及其他能耗(如热水、烹饪、照明)的统计及预测方法;并了解交通、公共场所照明、垃圾处理和清洁绿化等所需能耗,见表1。综合运用所学知识,学生分组根据低碳校园设计方案,进行能耗及能源需求统计。先导性任务要求学生在课前了解能源种类(化石能源、可再生能源、清洁能源等)及我国能源现状,调研常见能耗概念及能源评价方式,并了解目前我国建筑能耗现状及发展趋势。

该任务执行过程中师生间的关键讨论点在于面对真实校园案例,如何区分及测算能源需求与能源消耗。分析发现,能源需求是指在维持校园运行过程中,所需求的一次能源和电能。例如,用户需要生活热水,从能源角度而言即为水及加热水的热量。夏季炎热时期需要供冷,提供冷量用于空气降温,为一次能源。而照明、电梯、电脑等设施运行需要电能,为二次能源。能源消耗是针对未采用节能设施的常规系统运行时,所消耗的一次能源与电能。例如,生活热水可以采用电加热制备,即消耗电能;或利用锅炉加热,即消耗化石燃料;还可以采用太阳能加热,所消耗的主要为免费能源及少量电能,测算时可不计入能源消耗。空调制冷可以采用压缩式制冷机,即实际消耗电能;或采用吸收式制冷,即实际消耗热能等。

课程实施中对真实情况进行简化,确定能源需求主要统计所设计的校园所需的化石燃料(煤、石油、天然气)、采暖及生活热水所需的热负荷(或热需求)、制冷所需的冷负荷(或冷需求),以及照明及电梯所需的电能;能源消耗主要统计未采用节能措施时所消耗的电、热及化石燃料,常规系统选择参数为常规压缩式制冷机组及燃气锅炉,相关运行参数由文献调研及当地实际情况确定。

【某小组成果展示】我组为校园拟定的选址位于云南昆明某处高地。昆明气候适宜,冬暖夏凉,有利于减少空调采暖能耗。校园建筑总占地面积设计为15万m2,可供约10 000名师生使用。以教学楼及宿舍楼为例,一栋教学楼全年电能需求量(照明、电梯、教学设施)为39.2万kWh,冷负荷(所需的冷量)为45.2×108 kJ,无需采暖。教学楼如选用COP=3.5的空调机组(普通中央空调系统),计算得到全年用电量为75.18×104 kWh。能源需求比为1.171。

(二) 新能源发电及多能互补(8学时)

本阶段任务主要要求学生掌握光伏发电、地源热泵等分布式能源技术的设计计算、优化及整合方法,了解风光、光电/光热、热电等典型互补技术及实际案例,并了解储能技术的发展历程及基本原理,核心问题见表2。在此基础上,根据低碳校园设计方案,进行多能互补能源系统及储能系统设计。先导性任务为课前了解能源类型、分布式能源及多能互补的基本概念及原理,探讨多能互补适用情况及整合策略,并调研多能互补先进技术方案及其在实际工程中的应用。

这一任务关键讨论点为考虑到地区差异,地源热泵系统是否有必要遵守对土壤侧排热(冷)需平衡的原则?分析可知,遵守冷热原则确实会给地源热泵系统的设计带来诸多限制,特别是对处于冬夏冷热负荷与运行时间相差太大的区域而言。此时,换热器向土壤中吸取的热量与释放的热量存在较大的差别,系统选型受限,节能效果不理想。但如果地源热泵系统长期在冷热不平衡下运行,会使土壤温度不断变化,不仅会导致地源热泵换热效果下降,更会对生态环境造成很大影响,甚至引发自然灾害。需思考如何在保证冷热平衡的前提下,通过地源热泵系统与其他能源系统耦合使用,以实现最佳节能效果。通过课堂教学、调研及讨论,了解了地源热泵与太阳能、冷却塔、冰蓄冷等联动的工程案例,以及结合PV/T、相变蓄能等最新研究成果。最终达成共识,应从低碳、环保出发,在地源热泵系统设计上应严格遵守冷热原则,并通过多能互补及储能等技术提升节能效果。

【某小组成果展示】我组为校园拟定的选址位于云南昆明某处高地。夏季校园内所有建筑采用地源热泵机组供冷,冬季采用该机组制备生活热水。中央空调设计中采用溶液除湿系统满足室内除湿需求,制冷机组提供高温冷源(12~17 °C),通过设备选型及校核计算,机组压缩制冷COP可到达5以上。

(三) 能源梯级利用——热电冷联供系统(8学时)

本阶段任务要求学生掌握热电联供系统及热电冷联供系统的基本形式、集成设计及设备选型方法,明确离网、并网及以热定电、以电定热等基本运行方式,了解热能梯级利用的节能及经济性评估方法。在此基础上分组进行能源梯级利用系统设计,见表3。先导性任务要求课前了解能源梯级利用的概念和温度对口的基本原理,分组讨论高品位、低品位热能的来源及用途(如化石能源、可再生能源,低品位余热等),探讨能源梯级利用互补适用情况及调控策略,并调研能源梯级先进技术方案及其在实际工程中的应用。

这一任务关键讨论点为校园建筑中应用的热、电、冷联供系统应遵循什么样的运行准则,以热定电、以电定热还是确定恰当热电比?分析发现建筑中应用的热电冷联供系统与工业应用存在较明显的区别。工业以热定电的联供系统中,注意力主要放在热利用上,而对电力利用关注较少。在分布式能源系统电力无法上网且电气比价很低的现状下,如果完全遵守以热定电原则,则会出现能源利用率低、经济效益差等问题。通过讨论,发现应充分发挥所生产的高品位电力的价值,实现较高的联供系统综合效率。例如,吸收式制冷可以利用低品位热源,但COP不高(0.7~1.3);电压缩制冷机组COP较高(>3),而热泵技术或独立温湿度处理系统则可进一步提升制冷COP至4.5甚至5以上。因此,应灵活综合配置发电量、优化制冷制热系统选型,以实现更高的系统综合效率。课程实施中应从节能、经济角度出发,不拘泥于“以热定电”模式,寻求更优、更灵活的能源梯级利用配置方式。