基于福格行为模型探讨课程思政课堂教学实践

作者: 桑小娟

摘 要:为认真贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述,高等教育各层级陆续推进课程思政工作。作者作为一线教学工作者,见证很多同行和学生对待课程思政的懈怠表现,努力在课堂教学方面做一些研究和探讨。该文遵循课程思政指导方针,基于福格行为模型,从动机、能力及触发三个角度剖析课程思政工作,遵循教学规律,结合自身的实践经验,从内容、形式及讲解方式等角度做相关探讨,并基于福格行为模型详细解释一个实践示例,以期推进课程思政教学实践工作。

关键词:福格行为模型;课程思政;物流管理专业;教学实践;高等教育

中图分类号:G712 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)17-0184-05

Abstract: In order to earnestly implement the important discussion from General Secretary Xi Jinping on IPTTIAC, all levels of higher education have successively promoted work of IPTTIAC. As a front-line teaching worker, I have witnessed the slackness of many peers and students in dealing with IPTTIAC, and I have made efforts to do some research and discussion in teaching. This paper firstly follows the guidelines for IPTTIAC, based on the Fogg's behavior model, analyzes the ideological and political work of the curriculum from the three perspectives of motivation, ability and trigger. Then the paper follows the teaching rules, combines author's practical experience, and makes relevant discussions from the perspectives of content, form, and interpretation methods. Lastly the study explains a practice example in detail based on the Fogg behavior model. The study hopes to give a view to promote the practical work of IPTTIAC.

Keywords: Fogg's behavior model; curriculum ideology and politics; logistics management major; teaching practice; higher education

习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,给高校教育新阶段发展指引了方向,各高校积极响应《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》和全国全省全市宣传部长会议精神,纷纷出台了相关措施,以期推进各专业课程思政的工作。各高校教师也都相继参与了一些课程思政教学和科研工作。然而,如何既把专业课程讲好,又在课程思政方面做增量,对于各行各业的专业课程老师来说,是个全新的挑战。

一 研究背景

作为一线教学工作者,笔者见证了同行和学生在接受课程思政方面的表现。首先,很多同行不理解高层布置课程思政的目的,坚持认为专业老师上好专业课就行了,没有必要添加课程思政的内容,还有的同行在实践时难以把课程思政融入专业课,开展得生硬呆板,效果很不好。而学生方面,很多学生带着应试教育思维,上政治、历史、法律等一些所谓的副科时,只为了去课堂点个卯,很少有人愿意认真听讲。对于思政主题的活动一概不热心,普通走个形式。笔者亲眼见证过一次非常夸张的团日活动,在课间休息五分钟时,负责思想宣传的班委把幻灯片的扉页展示出来,让大家抬头看白板,然后另外一个班委把大家看白板的场景拍下来,全程一分钟就完成了一次团日活动。

有一种调侃说,这个世界有两件事最难,第一是把思想装进别人脑袋里,第二是把钱从别人腰包里掏出来。这两件事你做好第一件,第二件就不算难了。而很多人对思政本身有一种排斥,他们狭隘地把思政理解成是国家层面的事情,跟普通老百姓没有太多的关系。在这些背景下,探讨有效的课程思政课堂教学非常必要。

教与学是教师和学生互动的行为过程,受行为学相关要素的影响。课程思政教学工作作为一种更有挑战的教学行为,同样也受行为学相关规律的影响。本文基于行为学鼻祖福格的研究,探讨课程思政课堂教学工作。

二 福格行为模型简介

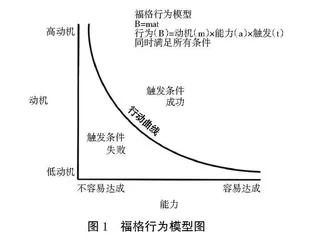

福格行为模型基于人的心理研究人的行为,认为行为能够发生受三个条件影响,分别是动机、能力和触发(图1),只有这三个条件同时都满足行为才会发生。

关于动机,可分为三个类别,分别是感觉、期待和归属感。行为的发生必须要有足够的动机。能力,就是说行为人得有能力完成这个行为。触发是影响行为发生的第三个要素,触发内容可以是提醒,也可以是最后期限,或者其他相关事物。触发的本质是告知行为人立即去做。

这个理论看起来好像很简单,但要用起来并没有那么容易。在具体应用时,需要从三个角度共同发力,最终达到比较可行的行动效果。

三 基于福格行为模型探索课程思政设计逻辑框架

福格行为模型表明,任何想要让行为者采取行动的事项和方案必须精心策划,安排动机、能力和触发这三个要素同时满足。笔者基于课堂教学这个实践活动,对这三个要素作一些探讨,如图2所示。

(一) 提高学生了解课程思政的意愿

1 正视大学生学习动力多样性

俗话说,装睡的人是叫不醒的,说明一个人的动机决定了他的行为。当今课堂不认真听课的学生大致分为三种情况:划水族、玩手机族及考试族[1],其中,考试族是应试教育的坚定实践者,他们从大一开始就为考研、考编、考事业单位自顾自地埋头学习,虽然只占小部分比例,但是他们在课堂上具有破窗效应,他们的状态让其他学生对待课堂学习的态度打折。再者,从教学总体效果来说,追求最大人数的课堂参与率是教师上课的基本目标[2]。

当今大学生普遍有主见,学习目的性很强,对于思政知识的意义感不足。所以教师在教学时要避免生硬地讲解思政,而是要以润物细无声的方式迂回切入,以“有趣”“有意义”为撬动点,把他们的注意力从手机和其他地方拉回到课堂上。对考研学生,从“有用”角度激发,让其意识到课程思政有助于政治考试及面试,从而解决了他们学习思政意愿不足的问题。

2 满足学生学专业课的需求

马克思主义哲学中提到,主要矛盾和次要矛盾在决定一件事情上作用不一样,主要矛盾起主导作用,次要矛盾起辅助作用[3]。就学生学习知识方面,大家更认可专业课学习,学习专业知识的意愿明显比学其他知识更强烈,相反的是,他们排斥思政知识的学习,很多学生在一、二年级上思政课时,把这种课程当成“水课”,因为他们不认可思政内容的价值。

基于学生更重视专业课的事实,教师要立足专业课的讲解,把课程思政要素穿插在专业课中,于无形中体现课程思政的价值,让学生在学到专业知识的基础上,了解现实中国家或企业具体的做法,不仅增加了学生的实务知识,还有利于他们理解和掌握知识,并体会到国家或政府的努力及不容易,增强其爱国心。

(二) 增强理解和接受知识的能力

根据福格行为模型,有两种方式可以增加能力。第一种是花时间和精力教会行为人,另一方法就是通过改进方法让行为更容易完成。相比较而言,前一种方法更加费时费力。对应于课程思政工作,教师和学生是教与学相结合的过程,遵循教育和学习的规律,才是能力提升的根本[4]。

1 学生作为学习主体,其学习过程需要一定的条件[5]

人类发展至今,流传了大量的经验和智慧,经过一代一代的教育,这些经验和智慧得以世袭严承。是教育让这种传承有了可能,其实人类至今有效的教育,大都是基于实践的活生生的教育。就如古代一个小孩学习生火,是他父亲面授并让他全程参与后,他才学会。这种教育中有三个问题不可小觑:①小孩生火得到的知识不是纯文字或语言这些形式,而是用其所有感官捕捉到具象,他用视觉看到了浅黄的木材变成红火,用触觉感受到了冷冰冰的打火石和温暖的火苗,用嗅觉闻到了木材的焦味,用听觉听到了父亲的讲解、打火石和木材的摩擦声、木材的爆裂声;②小孩学生火是亲历在一线的过程,是实实在在由双手操作过的一次经历;③小孩的第一次生火大概率是为了满足他的猎奇心理而主动发生的行为,他对生火行为充满了动机。从以上举的小孩生火的例子可以看出,孩子能够很快学会生火,是因为他见证并参与整个过程,是活生生的知识学习过程,也是学习到了活生生的知识。

2 教师作为教学的主导者,教学过程要遵循人类教育的规律

如今课本上的各种理论知识,承载的内容都是来源于以前活生生的事情,只不过人类为了传承方便,用符号的形式重新演绎了,这种演绎会严重失真,就如用数码相机记载现实一样,只剩下图像,而味道、声音、温度及动作等维度的信息全部被清除了,于是拍出来的照片就是死板的画面。而固化在书本上以文字呈现的知识,比画承载的活性更少,还需要人类把文字通过文字编译系统再转化一遍,且不论转化效率会不会打折,最后能剩下的活性更少了。

更糟糕的是,相比较其他理论知识,课程思政的内容表现得更加抽象,为了可传播,经常用口号或标语形式,贴在公共场合的墙上或横幅上,这种传播很容易使大家陷入文科知识陷阱。所谓文科知识陷阱,是指在文科领域大家很认可的普遍道理,大家司空见惯以至于默认其正确性,然而,内心并没有能真正理解其本意[6]。

学生不容易直接理解抽象的课程思政内容,教师的任务就是把这些抽象问题讲解清楚,就像剥洋葱一样,把凝练的知识一层一层展开,尽可能多地让学生了解到关于这个知识背后的来龙去脉,真正起到“解惑”的作用。

(三) 增加触发点

触发可以刺激行为的发生,起到催化剂作用。在课堂教学方面,教师可以在内容、形式及作业上发力,提高学生的学习兴趣,吸引其注意力。

1 内容为王

1)注重学生关心的问题。一般个人都比较关心与自己直接相关的问题,大学生也不例外。为了树立他们正确的价值观、人生观,以其个人密切相关的问题为例会引起他们的兴趣。笔者在讲解运输结构时,想训练学生运用“结构思维”理解问题,并利用剖析结构的思维方法理性看待我们身边的一切,包括自己,避免笼统的“一刀切”。互动过程如下。

提问:你们幸福吗?感受到哪些人的爱?

学生的回答往往是父母、老师同学及其他,对应学生的回答,笔者在黑板写板书,然后结合自身的实际情况,最终形成饼状图,如图3所示。

给大家解释我们自己和所有身边人的比例问题,解释我们的世界中包括父母、同事、陌生人及自己的关系问题。讲解目的,首先要自爱、自律但又不能自私,其次爱自己的父母及兄弟姐妹,再次对待爱人要理性,尤其是谈恋爱阶段,失恋了不能自暴自弃,最后还要关心同事、朋友、邻居、同学及陌生人等。