面向文科生的通信类通识课程教学改革探索

作者: 杨丽花 赵海涛 齐丽娜 陈美娟

基金项目:江苏省高等教育教改研究重点课题“新工科背景下基于现代产业学院开展新型产教融合育人机制的研究与实践”(2021JSJG081);南京邮电大学教学改革项目“电子信息类研究生立德树人课程思政探讨与实践”(JGKT22_XYB12)

第一作者简介:杨丽花(1984-),女,汉族,江苏徐州人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为通信工程。

*通信作者:赵海涛(1983-),男,汉族,山东潍坊人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为通信工程。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.19.034

摘 要:针对当前文科专业的通信类通识课程教学中普遍存在的授课目标不明确、授课内容缺少针对性,以及授课模式单一等问题,该文结合面向外语专业开设的现代信息技术与人工智能概论课程在南京邮电大学授课的具体情况,以改善课程的教学效果、提高文科生对通信知识的理解与运用的能力为目的,从课程思政、教学内容、教学方法和考核方式等方面研究。该文探讨针对文科生的通信类通识课程的教学模式改革的情况,为通信类通识课程的建设提供参考和应用实践。

关键词:教学改革;文科专业;通信课程;通识课;改革对策

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)19-0143-04

Abstract: This study mainly aims at the problems of unclear teaching objectives, lack of pertinence in teaching content, and single teaching mode in the teaching of communication general courses for liberal arts majors. This paper considers the specific situation of the Modern Information Technology and Artificial Intelligence course offered for foreign language majors at Nanjing University of Posts and Telecommunications. The aim of the study is to improve the teaching effectiveness of the course and enhance the ability of liberal arts students to understand and apply communication knowledge. This paper studies and explores the reform of the teaching mode of communication general education courses for liberal arts students from the aspects of ideological and political education, teaching content, teaching methods, and assessment methods, providing reference and practical application for the construction of communication general education courses.

Keywords: teaching reform; liberal arts major; communication courses; general education courses; reform measures

在现代社会,经济高速发展,社会日益进步,广阔的经济前景离不开通信技术的发展,并且通信技术作为社会发展必不可少的要素,已受到了世界各国的高度重视和大力发展。目前,通信技术给我们的生活带来了翻天覆地的改变,也为我们的生活提供了很大的便利,但同时大量的信息也充斥着我们的生活,影响着我们的思想与行为。

在这样的形势下,一些以信息科技为特色的高等院校开始为本校非通信专业学生开设了通信类通识课程,尤其为文科专业而开设。这是因为文科专业课程设置主要在文学、教育学、管理学等人文社会科学门类,而在自然科学和生产应用领域的研究涉猎很少,相关的自然科学实验室和师资配备缺乏,这样将会导致学生缺乏动手和实际操作能力,从而限制了学生的创新性思维,影响了文科学生科学素质的提高。但是,为文科生开设理工类自然科学(比如通信技术、计算机等)的通识课程可以弥补这方面的不足[1-2],以适应当前社会的发展。为此,目前国内已有一些大学开展了这方面的工作[3],例如南京邮电大学(以下简称“我校”)将现代信息技术与人工智能概论等工科类课程作为外语、管理等文科专业学生的必修内容,对培养学生综合素质具有重要意义。

面向文科生开设的通信类通识课程旨在培养学生广博的知识和宏阔的视野,提高学生的综合素质和实践能力。然而,通过调研发现,目前面向文科生开设的通信类通识课程并没有达到这一目标,从而使得这种课程的开设失去了应有的意义[4]。为此,如何更好地面向文科生开设通信类通识课并取得良好的效果需要继续探索。

一 面向文科生的通信类通识课程存在的问题

近些年,根据我校开展的通信类通识课程的实际教学发现,导致文科生学习此类课程没有取得预期成效的原因主要包括以下几点。

(一) 教学目标不够明确,与实践教学脱节

目前,针对文科专业所开设的通信类通识课程大多以理论知识的讲授为主,以扩展学生的知识面为目的,但是教学目标不够明确,且缺少实践教学环节,更多地停留在理论讲授层面。

(二) 教学内容缺少针对性,与文科学生专业脱节

目前,高校给文科专业开设的通信类通识课程大多将专业课降低要求后直接作为通识课,而选课学生来自文科专业,其专业背景、知识结构具有显著的差异,且也不具备信息类专业的基础知识,为此导致大多数学生学习积极性不高,课堂参与度较低,授课效果差,出现了为了学分而选课的现象[5]。

(三) 教学模式单一

由于通识课大都是跨专业与大班教学的,这限制了多种教学形式的运用,目前授课仍主要以教师讲授为主。另外,通识课程的授课教师大多为开设院系的专业教师,其通常采用专业课的教学手段和方式,很难满足非专业学生的需求。加之,选课学生对通识课的重视度不高,从而导致教学效果一般。

(四) 考核方式固化

目前,通识课的考核方式大都是以提交学习报告为主,这将使得学生产生不重视的心理,从而产生上课积极性不高、混学分的现象,使得通识课程的开设失去了意义。

(五) 学生时间投入较少

从现有的课程结构和时间配比来看,学生无法在通识课上投入和自己专业课同样多的时间和精力,加之学生通识课程相关基础知识的欠缺,导致学习效果差。

二 面向文科生的通信类通识课程教学改革探索

基于以上现状的分析,结合南京邮电大学面向外语、管理等专业开设的现代信息技术与人工智能概论课程的实施情况,本文从学生思想认识、教学目标与内容、教学方法,以及考核方式等方面给出了文科生的通信类通识课程的教学改革探索,以适应新形势下社会对人才培养的要求。

(一) 融合课程思政,提高学生思想重视

2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:“要用好课堂教学这个主渠道……提升思想政治教育亲和力和针对性……使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。通信类通识课程涉及的是通信领域的核心技术,而通信是“国脉之所系”,其在世界上的地位决定了我国在世界上的话语权。因此,在授课中,教师要很好地挖掘知识点蕴涵的思政元素,使学生意识到学好通信技术不仅仅是个人知识的积累,还是民族强盛的希望,切实地提高学生对通信类通识课重要性的认识,提前做好专业知识学习储备,增强其学好本课程的信心。

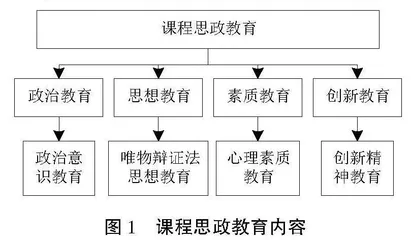

此类通识课程的思政教育可以从以政治意识为主体的政治教育、以唯物辩证法思想为主体的思想教育、以心理素质为主体的素质教育和以创新精神为主体的创新教育等几个方面进行,具体内容如图1 所示。

图1 课程思政教育内容

(二) 明确教学目标,完善教学内容

面对信息化时代日益激烈的就业形势,通信类通识课应从满足社会发展需求和学生就业需求的角度,结合专业特色,以培养学生的综合素质与创新能力为目标。在授课中,将实践能力、创新意识的培养纳入到通识课中,而不仅仅是理论知识的简单传授。由于学生专业背景各异、学习目的不同,为此,同样一门课程,通识课程的教学内容应不同于专业教学的内容,要具有普适性和跨专业性,适合于文科专业的人才培养需求,也要反映最新的发展趋势和研究成果,使之具有实用性和实践性,与学生的实际需求相结合。另外,授课内容要尽量与学生的专业相结合,这样便于学生理解与消化。

(三) 优化教学方法

为了加深学生对所学知识的理解与掌握,本文提出综合式教学,主要包括:课前预习、课堂教学、课后复习三个方面,如图2所示。首先,教师可充分利用大学生慕课堂资源或网络资源设计出适合本专业学生的在线通信类通识课程学习平台,在课前可把将要学习的知识内容让学生提前在线学习。并且,教师也需要发布一些测试题并引导学生完成,这样可以根据学生的完成情况对课堂内容的侧重点进行调整,以提高课堂授课效率。在课堂教学中,教师可在新知识讲授之前以试题的形式带领学生对上次课重点知识进行复习回顾,这样可进一步加深学生对知识点的掌握。并针对不同的知识点设置不同的教学方法,比如通信类通识课中会有很多通信专业名词,对于文科生来讲有时候比较难理解,教师在授课时可以结合生活中具体的实例类比讲解。在课后,教师需要布置一些作业与测试题,以便学生更好地巩固所学知识。同时,建立线上答疑与交流平台(比如QQ群、微信群等),以便及时了解学生知识掌握理解情况。

(四) 转化角色,调动学生学习的积极主动性

“平庸的、学究式的、术语化的、过时的、毫无吸引力的教学是学生对通识教育课程不感兴趣和没有热情的主要原因”。学生是课程学习的主体,学校应从制定通识课程目标、上课到教学评价各环节都应当考虑学生的主体性。其实大多数学生都希望通过通识课程的学习来拓宽自己的知识面,提高自己的综合素质,力争成为复合型、应用型人才。因此,通识课程的授课教师,需改变传统的灌输模式,从主导者变为引导者,与学生进行交流和互动,引导学生质疑、探索,在实践中学习。

图2 教学模式改革

(五) 合理的考核方式

理工类通识课程对文科学生来说更突出要考核学生的理工科思维,而不是学习了多少课本知识。另外,作业和考核也要与普通的必修课和选修课有所区别,避免在作业和考核中出现机械记忆知识点的问题。因此,在考核方式上平时成绩中应该增加过程考核(平时成绩)的比重(图3),以激发学生学习的动力。本文提出过程考核可以通过线上(在线知识学习平台、课前测试、作业)与线下(课堂测试、回答问题、课程讨论)两部分进行,其中线上学习与线下成绩分别占总成绩的30%与10%,而期末考核占总成绩的60%。这样最终的成绩才能体现学生素质的综合成绩。