本土国际化背景下工科专业课程思政实践思考

作者: 俎群 王耀 武帅 刘硕

摘 要:国际化教育环境使得“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题尤为突出。针对中外合作办学专业课程思政教育暴露出的诸多问题,依托河北工业大学亚利桑那工业学院,开展以国际化视阈思政为主线,以建立教师主体选聘与培养机制,丰富课程载体思政设计与教学方法,增强学生受体内生源动力为主要路径的“一线三体”课程思政探索与实践。培养学生基于“命运共同体”的大格局、大情怀意识,增强社会责任感,为本土国际化人才培养思政教育提供借鉴。

关键词:本土国际化;工科;课程思政;命运共同体;机械振动

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)20-0017-04

Abstract: The international education environment makes the fundamental problem of "who to train, how to train and for whom to train" particularly prominent. On account of the problems exposed in the curriculum politics of sino-foreign cooperative education, the exploration and practice of "first-line three-body" curriculum politics education is carried out relying on the Arizona College of Technology at Hebei University of Technology. The paper takes the international perspective of ideological and political education as the main line, and regards "establishing the mechanism of the selection and training for teachers, enriching the ideological and political course design and teaching methods, and enhancing the students' internal motivation" as the main path. The great consciousness of "destiny community" and social responsibility will be cultivated and enhanced. It will be useful for the further ideological and political education under the background of internationalization at home.

Keywords: internationalization at home; engineering; curriculum ideology and politics; destiny community; mechanical vibration

随着我国改革开放的深化,高等教育国际化成为国家发展的必然。中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》把开创教育对外开放新格局作为重点部署的战略任务,充分彰显了我国高等教育体系中国际化人才培养的重要地位。截至2024年1月,我国同183个建交国开展了教育交流与合作。通过在各国家和地区举办孔子学院、建设鲁班工坊、共建“一带一路”教育行动等方式实现了“走出去”[1]。当前国际形势和全球格局充满不确定性,为主动融入新发展格局,加快推进全方位开放,我国积极推动教育的本土国际化,开展中外合作办学将国际优质资源“引进来”,丰富我国教育供给,提高人才竞争力[2-3]。

自2016 年中外合作办学规模不断扩大,本土受众面越来越广。此时开放化教育环境使得学生意识形态面临前所未有的交织与博弈,渗透与对抗。思政教育是解决“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题的重要途径。在国际化人才培养中,很难实现思想课程贯穿教育教学全过程。习近平总书记指出:“要坚持显性教育和隐性教育相统一,挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全程全方位育人。”国际化视阈下的思政教育具有其特殊性,它是建立在人类命运共同体之上[4]。尤其对于工科专业学生,在中国传统文化环境中接受着来自世界各地思想的碰撞和先进科技的冲击,这给思政教育开展带来极大挑战。

一 本土国际化背景下课程思政教育面临的问题

当前,本土高校课程思政建设已全面推进,在中外合作办学的国际化培养模式中,思政教育依然是需求与困难并存,在推进课程思政实施中表现出诸多问题。

(一) 教师队伍意识形态差异

高校专业教师不仅承担着传授理论知识和专业技能的任务,更担负着“立德树人”“培根铸魂”的使命担当,高水平的教师队伍是高质量教育教学的最关键因素[5]。对于中外合作办学,教师队伍兼顾中外教师,他们有着不同的政治主张、宗教信仰、教育理念,主流价值观存在差异,新时代社会主义意识形态在复杂国际化环境中面临考验。习近平总书记指出:“意识形态关乎旗帜、关乎道路、关乎国家政治安全。[6]”在本土国际化教育中,国内外思想文化的差异以及外方教师政治修养的不确定性给思政实践带来极大困难。因此,要思考如何避免各国意识形态的冲突;如何提升教师政治素养,将先进思想融入教学;如何协调好中外教师工作的同向同行。

(二) 思政教育理念保守、方法传统

目前,在思政教育实践中不少专业教师的教学理念较为保守,仍局限在思政理论的教学内容框架内,忽略了对学生社会主义核心价值观的启发和引领,缺乏与解决实际问题能力培养的联系。教学方法相对传统,仍停留在传统的“说教式”授课教学层面,内容枯燥,方法单一,学生处于全时段被动状态,缺乏课程吸引力。随着信息时代的发展,高校学生获取信息的渠道越来越多,他们视野开阔、思想活跃,接受新事物和新思想的能力较强,同时阅历简单,对繁杂国际信息判断力存在局限。因此,迫切要求高校思政教育在教学理念和教学模式上紧跟新时代大学生思维变化和发展需求,亟待提高国际化环境下新时代专业课程思政教学思想的先进性、教学内容的科学性及教学方法的多样性。

(三) 全球视阈下思政教育与专业课程融合难度大

专业课程主要任务是让学生了解本专业的前沿科技发展,掌握专业知识和专门技能;思政教育则是帮助学生建立正确的“三观”,坚定“四个自信”,树立建设中国特色社会主义共同理想。很多教师误认为这两者是各自独立、无所交集的,在课程思政实践中出现了专业教育和思政教育“两张皮”问题。教育部2020年印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》明确提出,落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂。因此,必须打破认知藩篱,走出认知误区[7]。课程思政的定位、思政要素的挖掘、润物无声的融合都是国际化思政建设中棘手的难题。

(四) 学生学习内驱力不足

当前大学生成长在国家政治安全、经济繁荣的新时代,优越的物质文化条件使受教育者学习动力逐步由生存需求转向社会需求,由外部环境转向主观能动性。部分学生对待学习仍是被动的、机械的,内驱力表现明显不足。究其原因,在自身价值观念上,家国情怀淡薄,社会责任淡漠。在抗挫折能力上,面对困难压力存有逃避侥幸心理,出现颓废放纵心态,甚至表现出极端行为,更何谈关键科学技术的攻坚克难、自主创新。对所学专业认知上,认为传统行业就业压力大、工资报酬低、自由时间少,随着“X+直播”等新兴行业盛行,对所学专业持否定态度。由此可见,学生学习内驱力是高校教育教学质量提高的重要因素,是国家高质量可持续发展的动力源泉[8]。

二 国际化视阈下工科专业课程思政实施路径

对于工科专业课程本就有着自身的逻辑体系,针对本土国际化背景下课程思政教育面临的问题,依托亚利桑那工业学院,基于机械振动课程,从教师(主体)、课程(载体)、学生(受体)三方面着手,探索以国际化视阈思政为主线的“一线三体”模式,推动国际化工科课程思政实施。

(一) 建立教师主体选聘与培养机制

高校教师是专业知识的传授主导者,是课程思政的实施主体,为此面向课程思政教育建立教师的选聘与培养机制,遵循“严”准入、“全”培养、“常”退出原则。首先,严格准入机制。目前亚利桑那工业学院的聘任教师以双方学校的专任教师为主,在学校聘任条件基础上,通过访谈、函调等方式对国内外授课教师思想政治和师德师风全面考察,确保政治立场坚定,师德师风良好。其次,实施“中外双方”“专业内外”全面培养。深化红色主题学习,尤其针对外方教师和非党员教师,通过实地考察、茶话会等活动感受伟大中国的风土人情、稳健发展,增强中国特色社会主义认同感;提升专业素质,中外教师组成课程组,定期开展教学讨论、解读国家教育方针、组织参加教学会议,相互交流教育理念、共同研讨教学方法、增强专业教学能力;加强综合素质培训,中方教师在中外合作办学中承担多种角色,既是管理者,又是服务者,还是外方教师与学生的纽带,中方教师的综合素质在推进本土国际化教育教学中至关重要。最后,实行常态化退出机制。原则上课程组教师是一定的,不同学期根据课程需求选派教师,若教师在教学实践中达不到国际教学水平、选聘要求或存在其他不能胜任课程教学的原因,经严格审核后可实行退出。

(二) 丰富课程载体思政设计与教学方法

专业课程是专业知识传授与思政教育实施的重要载体,在严格审核教材及各项教学资源,全程把握教学内容的基础上,挖掘哪些思政元素融入专业课程,采用什么教学方式实践育人环节,如何让每一个思政点落地生根。下面以机械类专业课程机械振动为例,进行国际化视阈思政设计与教学方法的探索实践。

1 机械振动课程思政元素定位与设计

通过国内外交流、文献调研了解中外高等教育理念差异,厘清本土化与国际化机械振动课程内容特点。基于我国对机械类专业国际化人才培养目标,明确专业课程在开放教育环境中的思政定位。国际化人才培养需从国际视野和世界格局出发,站在“个体-国家命运共同体”和“世界人类命运共同体”之上。基于此挖掘思政元素,着眼于振动相关自然科学、振动理论历史演变、科学大家事迹、关键科学技术和先进机械装备振动等,经反复推敲,去伪存真,完成全过程、多维度思政元素设计,实现“以人动人”“以文化人”“科技撼人”。

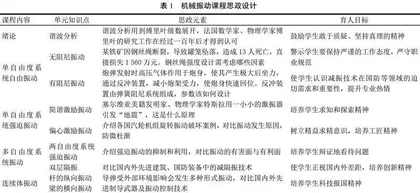

2 机械振动课程思政教学方法与实施

机械振动课程专业性强、涉及面广,其研究对象涵盖了国民经济与国防建设的各个领域[9]。为培养解决实际振动工程问题的能力,在“教”与“学”中首先建立“振动案例—力学模型—数学模型—解析解/数值解”的思维。然后根据授课内容和环节特点,合理选择思政元素和切入点,“如盐化水”“润物无声”渗透思政讲专业(表1)。比如振动理论的发展,结合国内外科学大家的研究历程,鼓励学生敢于质疑、坚持真理的精神;工程案例的引入,介绍典型振动原因导致的重大灾难,警示学生严守职业规范与法律法规,时刻保持严谨作风。同时对比国内外先进的机械装备及减振技术,引导学生正视优势和差距,着眼世界格局,厚植家国情怀;模型的简化与求解,可引入解决复杂工程问题的现代计算方法,激发学生求学创新的精神。