植物生理学线上线下混合式一流课程建设探索与实践

作者: 方志刚 任尚福 马刘峰 卡迪尔·阿不都热西提

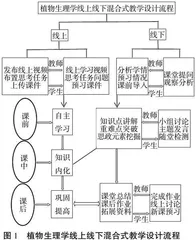

摘 要:植物生理学课程坚持德育为先,以学生发展为中心的理念。根据一流课程标准,课程团队探索植物生理学线上线下混合式一流课程建设过程。团队梳理课程改革前现状,利用校内网络教学平台资源,建设线上课程资源,使学生完成自主学习。通过学情分析,采用课前导入,结合多种教学方法,理论联系实践,将家国情怀、探索意识、职业素养等思政元素融入知识点,打造有温度的课堂。课中通过思考讨论、主题发言、随堂检测等手段检验学习效果。课后安排作业、线上拓展资料及课程预习,提升学习效果。该课程以知识点传递为基础,学生能力培养为重点,以思政元素为载体,培养学生正确的价值观和必备品格,构建课前学生自主学习—课中内化吸收—课后巩固提升的教学模式。

关键词:植物生理学;一流课程;混合式教学;自主学习;内化吸收;巩固提高

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)20-0021-05

Abstract: The course of Plant Physiology insists on moral education first and students development as the center. According to the first-class course standards, the course team explores the construction process of a mixed first-class course in Plant Physiology online and offline. The team sorted out the current situation before the course reform, and made use of the campus network teaching platform resources to build online course resources, so that students could complete independent learning. In order to create a warm classroom, through the analysis of learning situation, the introduction before class, combining with a variety of teaching methods, combining theory with practice, the ideological and political elements such as family feelings, exploration consciousness and professional quality are integrated into the knowledge points. In class, the learning effect is tested through classroom thinking, theme speech and in-class testing. After class, the homework, online development materials and course preview to improve the learning effect. This course is based on knowledge transfer, focuses on the cultivation of students' ability, cultivating students' correct values and essential character with ideological and political elements as the carrier. Therefore, the teaching mode was built through students' independent learning before class-internalization, internalization and absorption during class, consolidation and improvement after class.

Keywords: Plant Physiology; first-class course; blended teaching; autonomous learning; internalized absorption; consolidation and improvement

课程建设与改革是高校教育教学改革的重要部分,也是提升人才培养质量的关键点[1];课程建设应以学生发展为中心,贯彻立德树人这一根本任务[2]。2019年教育部发布《关于一流本科课程建设的实施意见》以来,全国高校建设了万门左右国家级和万门左右省级一流本科课程,许多课程通过慕课平台,实现资源共享,促进了疫情期间线上教学[3]。随着信息技术的发展,学生获取信息的来源及学习方式相比过去发生了根本性变化。因此,教师的教学模式、教学方法及教学策略也需要做出相应的调整。

线上教学具有教学资源丰富、随时随地实现教与学,既可以采用单一直播模式,也可使用直播与MOOC视频相结合的模式,但教学过程中难以有效捕捉学生真实学习状态,从而降低教学效果[4-5]。传统的线下课堂,教师虽能够把控学生的学习状态,但教学内容的深度和教学效果还需要提升[6]。线上线下混合式教学能够实现上述二者的优劣互补。然而,以大班授课为主的边疆高校如何开展线上线下混合式教学?线下教学如何改变教学方法,激发学生学习兴趣?教学内容如何实现知识的高阶性,提升创新性?这些都是一流课程建设的重点。本文以喀什大学生命与地理科学学院植物生理学课程为例,探索线上线下混合式一流课程建设经验。

一 植物生理学教学现状及课程改革准备

课程改革前,喀什大学(以下简称“我校”)植物生理学课堂采用大班授课方式,教学内容主要以基础知识为主,缺乏前瞻性、拓展性知识,还存在思政元素与知识点融合不紧密等问题。知识的传授常采用灌输式方法,学生以被动学习的方式接受知识,缺乏主动思考、回答问题的积极性,探究性思维难以养成。课程考核以期末考试卷面成绩为主,缺乏过程性考核的量化标准。尽管学生还存在学习基础差异大的现象,然而也有一部分学生对课程学习态度积极,学习兴趣较高。此外,新冠感染疫情期间,我校植物生理学也采用过腾讯视频、钉钉、学习通等多个平台进行线上教学,积累了线上课程资源建设的基础。

为适应新时代教育教学改革,学校倡导建设一批线上线下混合式一流课程,提升课程质量。植物生理学也成立了课程教学团队,主讲由2名博士、副高级以上职称担任,并指导2名青年教师提升教学水平。其次,学校与超星公司签订协议,并建设了校内网络教学平台,支持线上课程资源建设。教师在网络教学平台中登陆账号,导入学生数据,按示范包建课,学生在PC端或APP登录平台,进入班级自行学习,教师可在后台掌握学生线上学习进度。由此,在大班授课条件下,我校植物生理学课程基本具备线上线下混合式教学改革的基础。

二 植物生理学线上线下混合式课程建设目标

课程团队对标自治区一流本科课程标准,依托学校网络教学平台建设线上课程资源,结合线下课堂教学开展植物生理学混合式课程改革,打造课程“高阶性”和“创新性”。具体来讲,课程团队从学生学情出发,力求以知识点传递为基础,学生能力培养为重点,以思政元素为载体,塑造学生正确的价值观和生命观,构建以“学生发展为中心”的课堂教学模式。通过网络教学平台,关注学生学习进度和体验,增强交流互动,促进成长。线下教学聚焦重、难点解析、知识拓展及知识点的相互联系,提高课程的广度和深度,增强学生探索精神。此外,将思政元素融入知识点,塑造学生健全人格,培养学生扎根边疆、服务边疆基础教育及地方农牧业经济发展的意识。

三 植物生理学线上线下混合式课程建设与实践

(一) 线上课程资源建设概况

面对我校2021级生物科学大班(96人)和学生学习基础差异大、学习兴趣不高的现状,教学团队选择网络教学平台中西南大学植物生理学课程,采用示范包建课,通过发布通知、上传教案、课件、发布作业、讨论区发帖及线下考试等,在章节中编辑视频和习题,资料区中可以添加拓展资料如教学设计、文献、小视频等补充线上资源,不仅可以掌控学生的学习进度及状态,还能为学生提供个性化、自主化的学习资源,有利于提高学生学习的积极性,从而推进课程改革。通过一年的建设,本课程已有视频58个,时长558分钟,习题330道,发布通知14个,教学设计11个,上传拓展资料文献资料40篇,其中文献32篇,小视频8个,发布讨论贴45个,思政案例12个。

(二) 优化教学内容,提升课程的广度和深度

本课程内容除绪论外,分为植物的水分和矿质营养、物质代谢和能量转化、植物的细胞信号转导和植物生长发育4篇共13个章节[7]。课程知识点繁多,在有限的课时内难以逐一讲解,需要优化教学内容。一般浅显易理解的知识,学生利用网络教学平台中资源自主完成,线下课堂教学一带而过。以第一章植物的水分生理为例,其中水的性质及其对植物的重要性、土壤中的水分、蒸腾作用的生理意义、合理灌溉的基础等这些容易理解的内容可让学生在网络教学平台中观看视频资料,并完成相应的自测题,不做重点讲解。其次,分析课程中知识点与其他课程交叉重叠部分的内容,如第三章植物的光合作用中叶绿体结构及其色素,植物生长生理中细胞生长、细胞分化、细胞全能性,植物生殖生理内容中花芽分化、受精生理等这些知识点与植物学中植物细胞基本结构、开花、传粉、受精等知识点重叠。第四章植物呼吸作用中的糖酵解、磷酸戊糖、三羧酸循环等呼吸代谢途径与生物化学中的相关内容重叠。对于这些叠内容,教师可做一般性讲解,并适度增加分子生物学方面的知识,可以介绍有关在植物基因功能及其表达调控机制方面取得的一些进展,提升课程的深度和广度,加强学生从微观水平进一步认识植物生命活动的规律。例如,在讲授叶绿体这一知识点,重点关注类囊体的结构与功能,顺势引出2020年我国科学家在Nature plants发表论文,在纳米水平上展示蓝藻类囊体膜上光合复合物的天然结构及相互结合方式,并解释类囊体膜结构和功能的光适应调节机制,为利用合成生物学制造高效的人工光合膜和光能生物转化系统等提供重要的理论基础[8]。此外,对于梳理后的知识点要注重其内在的联系,突出重点、难点。例如在水分代谢这一章节中,水势这一重点知识点贯穿整个章节,一是可以定量描述植物体内水分存在的状态,并决定细胞之间水分移动的方向,二是植物吸收、运输水分与土壤水势的关系,三是蒸腾作用与保卫细胞水势的关系,涉及到气孔运动机理这一难点,可以借助图片,说明气孔运动归根到底是由于保卫细胞中小分子物质的增加或减少,使细胞溶质势或渗透式发生变化引起水势改变导致气孔发生开闭行为;课堂中也可用一幅图展示保卫细胞渗透调节途径,将钾离子积累学说、淀粉-糖互变学说、苹果酸积累学说这三者结合起来用于揭示气孔运动机理的合理性。讲完重难点知识,教师将课件切换到网络教学平台并发起主题活动,将事先导入到网络教学平台的随堂检测题发送到学生手机端,让学生现场完成测试。

(三) 融入思政元素,注重学生健全人格培养

按照教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》(教高〔2020〕3号)要求,发挥好课程的育人作用,将课程教学和思政元素有机结合,以知识传授和价值引领同步进行,推进高校课程思政建设[9-10]。本课程注重挖掘教材中知识点蕴含的思政元素,并与具体的知识点有机结合,重点把生态文明、家国情怀、胡杨精神和学以致用等元素融入到课堂教学,用优秀案例引导学生学习科学家兢兢业业、甘于奉献的坚持与磨砺等优秀品质,让学生感受“有温度的课堂”,激发学生对专业的自豪感。在实践中,团队将思政元素制作成案例库,上传至网络教学平台,供学生参考。线下课堂中,以思政元素引领学生培育正确的价值观。例如在讲授绪论时,引入汤佩松和钱崇澍的感人事迹,增强学生的民族自豪感,激发学生振兴中华的科学使命感。在讲授植物细胞渗透吸水这一知识点,以彼得阿格雷发现水孔蛋白的曲折故事这一案例,教育学生严谨、细致、求真的态度是科学研究的基本素养,教育学生在科学道路上勇攀高峰。在讲授作物的需肥规律、合理施肥措施这一知识点,引发学生思考在保护环境的前提下,通过施肥减量增效,推进有机肥的施用,走可持续发展的生态农业。在光合作用碳同化知识点中,介绍卡尔文循环的发现过程,科学家在追求真理的道路上表现出锲而不舍、孜孜不倦的精神值得当代大学生学习,在科学探究道路上保持求真务实态度是十分重要的。在电子传递与氧化磷酸化一节中,介绍天南星科植物抗氰呼吸发生的条件及意义,让学生感悟生命的不易,培养学生坚韧不拔、积极进取的优良品质。在讲授植物器官脱落时,联系种子成熟生理、植物衰老生理、器官脱落等知识点,指出植物细胞、组织的成熟、衰老、脱落是自然规律,生命从开始到走向终结,教育学生形成正确的生命观,把握青春年华,创造属于自己的辉煌。在植物对逆境胁迫的应答与适应章节中,讲授植物对水分胁迫的适应这一知识点时,引入胡杨虽生长在戈壁大漠,但胡杨吸收深层土壤水而表现出顽强的生命力,隐喻出胡杨精神,教育学生敬畏生命,顽强拼搏,树立扎根边疆,建设边疆的使命。