多学科视角下核电站结构健康监测人才培养

作者: 贺敏 袁泽同 田婧 张铭中 侯润琨 侯钢领

摘 要:通过介绍学科融合的教育策略,讨论在核电站结构健康监测教育中引入多学科视角的重要性。通过学科融合,学生可以全面理解和解决核电站结构健康监测领域的复杂挑战。在核电站结构健康监测中,学科融合涵盖土木工程、核工程、计算机科学和数据科学等多个领域。通过学科融合的教育策略,学生不仅了解各学科的基础理论,还能够在实际项目中应用这些知识,培养跨学科思维和解决问题的能力。这种教育策略有助于为未来的工作和研究培养具备复合型能力的工程专业人才。

关键词:核电站;结构健康监测;人才培养;多学科;学科融合

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)20-0167-04

Abstract: By introducing an educational strategy of disciplinary integration, this paper discusses the significance of incorporating a multidisciplinary perspective into the education of structural health monitoring in nuclear power plants. Through disciplinary integration, students can gain a comprehensive understanding of and address the complex challenges in the field of structural health monitoring for nuclear power plants. Disciplinary integration in the structural health monitoring of nuclear power plant encompasses various fields such as civil engineering, nuclear engineering, computer science, and data science. Through the educational strategy of disciplinary integration, students not only acquire foundational theories from each discipline but also apply this knowledge in real-world projects, fostering interdisciplinary thinking and problem-solving skills. This educational approach contributes to the cultivation of engineering professionals with versatile capabilities for future work and research.

Keywords: nuclear power plant; structural health monitoring; talent development; multidisciplinary; disciplinary integration

核电站作为一项重要的能源设施,在现代社会的能源供应中扮演着至关重要的角色[1-2]。然而,随着核电站的不断运行和环境变化的影响,其结构健康监测变得尤为重要[3]。结构健康监测旨在实时评估结构的状态,以确保设施的安全性、可靠性和持续运行[4]。在过去的几十年里,结构健康监测领域已经有了显著进步[5-6],从传统的定期检查发展到利用先进的传感技术、数据科学和计算机模拟等方法进行实时监测。然而,核电站结构健康监测领域依然面临一系列挑战,包括复杂的结构特征、多变的工作环境、长期运行引起的结构疲劳等问题[7]。这些挑战要求不仅要持续改进监测技术本身,还需要培养能够全面理解和解决这些问题的工程专业人才。传统的工程教育模式可能无法满足这一需求,因此,需要寻求新的教育策略,使学生能够在跨学科的背景下培养全面的技能,以更好地应对结构健康监测领域的复杂挑战。

在这一背景下,本论文的焦点是探讨在核电站结构健康监测教育中引入多学科视角的教育策略。本文将这种策略称之为“学科融合”,旨在将土木工程、核工程、计算机科学和数据科学等多个学科的知识和方法整合在一起,为学生提供更全面、综合的学习体验[8-9]。通过这种跨学科的教学模式,希望培养出能够在实际工作中跨足多个领域、协作解决问题的工程师。学科融合并不仅仅是简单地将不同学科的课程堆叠在一起,而是通过深度融合,使学生能够理解不同学科之间的联系,形成全面的思维方式。在核电站结构健康监测中,学科融合可以涵盖土木工程、核工程、计算机科学和数据科学等多个领域。土木工程提供了结构分析和设计的基础,核工程提供了对核电站运行环境的深刻理解,而计算机科学和数据科学则为实时监测和大数据分析提供了强大的工具。

通过学科融合的教育策略,学生将不仅仅能够了解各个学科的基础理论,还能够在实际项目中应用这些知识。例如,学生可以参与模拟核电站结构在不同工况下的响应,使用计算机科学和数据科学的技术分析大量的监测数据,并通过核工程的知识评估结构的安全性。这样的综合性学习经历将使学生更好地理解复杂问题,培养跨学科解决问题的能力。

本论文将通过对学科融合教育策略在核电站结构健康监测领域的应用进行深入研究,期望通过这一研究,能够为核电站结构健康监测领域的教育提供有力支持,通过促进不同学科的交叉融合,培养具备全面能力的专业人才,并为工程专业学生提供更为有效的跨学科培训模式。

一 核电站结构健康监测的重要性

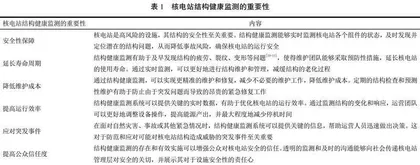

核电站结构健康监测的重要性在于确保核电站的结构安全、可靠、持续运行,并提供实时的结构健康状态信息。表1是关于核电站结构健康监测重要性的一些内容。

综合来看,核电站结构健康监测的重要性体现在提高安全性、延长寿命周期、降低成本、提高效率和应对紧急情况等多个方面。这一系统性的监测方法不仅对核电站自身的可持续运行至关重要,也是保障公共安全和环境保护的必要手段。

二 多学科视角下的核电站结构健康监测

多学科视角下的核电站结构健康监测强调通过整合不同学科的知识、技术和方法,全面理解和评估核电站结构的健康状况。这种方法超越了传统的单一学科视角,涉及土木工程、核工程、计算机科学和数据科学等多个领域,为解决核电站结构监测中的复杂问题提供了更全面的解决方案。基于此,本文提出了多学科视角下核电站结构健康监测的一些重要方面。

结构分析与设计。土木工程师在核电站结构健康监测中负责对建筑和结构的静力学和动力学进行分析。他们关注结构的稳定性、荷载分布、地震响应等,确保结构能够承受各种外部力的作用。

辐射环境与核安全。核工程师关注核电站的辐射环境和核安全性。他们需要确保结构健康监测系统对辐射环境的适应性,以及在发生核事故时能够提供关键的结构健康信息,保障核电站的核安全。

传感器网络与数据采集。计算机科学家负责设计和维护结构健康监测系统中的传感器网络。他们利用物联网技术收集大量实时数据,确保监测系统对结构的覆盖面广、采集的数据准确可靠。

大数据分析与预测模型。数据科学家利用大数据分析技术处理传感器生成海量数据。他们构建预测模型,通过数据挖掘和机器学习算法对结构健康未来趋势进行预测,有助于实现预测性维护。

传感器和仪器设备。电气工程师设计、部署和维护核电站结构健康监测系统中的传感器和仪器设备。他们确保这些设备的准确性和可靠性,以便实时监测结构的各个方面。

虚拟现实与增强现实。利用虚拟现实和增强现实技术,可以为工程师提供仿真环境,进行结构健康监测方面的培训和模拟。这有助于提高工程师的实践经验,应对各种情况。

实时数据传输。通信工程师负责建立高效的数据传输通道,确保传感器生成的数据能够实时传送到监测中心。这对于及时发现结构问题和采取应对措施至关重要。

环境监测与适应性。环境工程师关注核电站周围环境的变化对结构健康的影响。他们确保监测系统具有适应性,能够在各种环境条件下正常运行。

通过多学科视角,不同专业领域的专家能够共同协作,解决核电站结构健康监测中的复杂问题。这种整合性的方法有助于提高监测系统的效能,降低风险,保障核电站的可持续运行和公共安全。

三 学科融合的教育策略

学科融合的教育策略在当今的教育环境中越来越受到重视。这种策略强调的是将不同学科的知识和方法进行有机整合,打破传统学科之间的壁垒,帮助学生建立起跨学科的思维模式,培养他们全面、深入地理解和解决问题的能力。特别是在核电站结构健康监测这一领域,学科融合的教育策略显得尤为重要。核电站是一个高度复杂且精密的系统,其结构健康监测不仅涉及到土木工程的知识,还需要核工程、计算机科学、数据科学等多个学科的深入理解。因此,在教学中,不能只局限于某一学科的视角,而是需要从多个角度、多个层面来审视和理解这个问题。土木工程学科关注的是核电站结构的强度、稳定性和耐久性;核工程学科则关注的是核反应堆的安全性和能效;计算机科学和数据科学则提供了对大量监测数据进行高效处理和分析的方法。这四个学科在核电站结构健康监测中相互交织,互为补充。因此,在教育实践中,我们需要采用学科融合的策略,引导学生从多个角度去理解和分析核电站结构健康监测的问题,培养他们跨学科的思维方式和解决实际问题的能力。这不仅可以提高他们的学习效果,更可以为他们未来的职业生涯打下坚实的基础。以下是对学科融合教育策略的详细展开。

综合性课程设计:制定一系列综合性的课程,将土木工程、核工程、计算机科学和数据科学等相关学科内容有机地结合起来。这些课程应覆盖核电站结构的理论基础、监测技术、数据分析方法等方面,使学生在学习过程中能够全面理解和应用多学科知识。

跨学科项目实践:设计跨学科的项目,要求学生组成团队,每个团队成员代表不同的学科背景。项目可以模拟真实的核电站结构健康监测场景,要求学生运用各自专业知识,共同解决实际问题。这样的实践项目有助于培养学生团队协作和解决复杂问题的能力。

跨学科导师团队:组建由不同学科领域的教师组成的导师团队。这样的团队可以为学生提供更广泛的学科指导,确保学生在不同学科领域都能得到专业的培养。导师团队的跨学科性质也有助于更好地整合不同学科的教学资源。

虚拟实验室和仿真技术:利用虚拟实验室和仿真技术模拟核电站结构健康监测的实际情况。通过这些虚拟环境,学生可以在不受限制的条件下进行实验和模拟,更好地理解多学科知识如何协同工作。

交叉学科研究中心:建立交叉学科研究中心,集结来自不同学科领域的研究人员和学生。这个研究中心可以成为学科融合的创新和实践平台,促进不同领域之间的学术交流和合作。

行业合作与实习机会:与核电站运营公司和相关行业建立合作关系,提供学生实习机会。这样的实习经历能够让学生亲身感受多学科知识在实际工作中的应用,促使他们更好地理解学科之间的相互关系。

跨学科研讨会和讲座:组织跨学科研讨会和讲座,邀请不同领域的专家分享他们的经验和见解。这有助于学生更深入地了解不同学科的前沿动态,拓展他们的学科视野。

评估与反馈机制:设计全面的评估机制,包括考试、项目评估、团队评估等多个方面。通过及时的反馈,学生可以了解自己在不同学科领域的学习情况,从而更好地调整学习策略,提高综合素质。