高校教师信息化教学能力:问题识别、科学评测与提升路径

作者: 庄汝龙 于雪洁 陆棒棒 杨洁

摘 要:信息技术的迅猛发展给传统教育模式带来前所未有的挑战,也对高校教师信息化教学能力提出更高的要求。该文在剖析高校教师信息化教学现实意义的基础上,通过资料和文献查阅,总结当前高校教师信息化教学能力发展的现实困境。进一步,参照教育信息化2.0行动目标和计划等来构建高校教师信息化教学能力科学评测体系,据此提出激发教师内在动力、完善培训激励机制、健全顶层设计等提升路径,以期能为高校教师信息化教学能力进一步提升提供可供参考的借鉴。

关键词:教育信息化2.0;信息化教学能力;现实意义;科学评测;提升路径

中图分类号:G645 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)21-0163-05

Abstract: The rapid development of information technology has brought unprecedented challenges to traditional educational models and has also raised higher demands for the informatization teaching capabilities of university teachers. This article, based on an analysis of the practical significance of university teachers' informatization teaching, summarizes the current practical dilemmas in the development of university teachers' informatization teaching capabilities through data and literature review. Furthermore, with reference to the goals and plans of Education Informatization 2.0 initiative, a scientific evaluation system is proposed to assess the informatization teaching capabilities of university teachers. Based on this, strategies are put forward to stimulate teachers' intrinsic motivation, improve training incentives mechanisms, and enhance top-level design as pathways to enhancement, aiming to provide valuable references for further improving the informatization teaching capabilities of university teachers.

Keywords: education Informatization 2.0; informatization teaching capabilities; practical significance; scientific evaluation; enhancement pathways

在迈向教育现代化和教育强国新征程及云计算、大数据、物联网等新一代信息科技革命下,国家对人才的需求也发生了变化。党的二十大报告提出“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”,高校作为人才培养的主要阵地,应当担负起服务国家重大发展战略的责任和使命。高校如何在信息化时代下培养具有信息化特征和能力的创新型、复合型人才,对推动实现教育现代化和教育强国目标起到关键性的作用。人才培养质量的高低取决于高校教师信息化教学能力的强弱,教育信息化2.0时代对高校教师的信息化教学能力提出了更高的要求,高校教师信息化教学能力的提升对于加快信息化教学进程、培养信息化人才具有重要意义。当前,部分高校教师已具备基本的信息技术学习意识和应用能力,但与新时代的要求还有较大的差距[1]。鉴于此,本文将从教育信息化2.0行动入手,探讨新时代下高校教师信息化教学的现实意义,深入剖析高校教师信息化教学现状,进一步构建高校教师信息化教学能力科学评测体系,以期为提升高校教师信息化教学能力、推动教育信息化发展提供一条可供参考的提升路径。

一 教育信息化2.0视域下高校教师信息化教学的现实意义

(一) 培养信息化特征人才的基本保障

党的二十大报告中提到“实施科教兴国战略,强化建设现代化人才支撑”。全面建设社会主义现代化国家的重大任务需要坚实的人才基础,我国重视人才培养工作,提出建设人才强国的战略目标。人才培养应当时刻聚焦教育的根本问题:“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”。教育现代化能为国家和社会培育大量具有现代化信息素质和能力的复合型、创新型人才,是推动社会主义现代化建设的重要动力源泉。高校教师信息化教学能力的培育和提升为新时代高素质人才的培养提供了最基本的信息化教育环境,保障了新时代下具备信息化特征的人才持续不断地向社会供给[2]。

(二) 促进教育高质量发展的现实需要

我国教育从信息化1.0时代走向2.0时代,信息技术为教育发展注入了强大的动力。教育信息化1.0时代是我国信息基础设施建设的阶段,互联网、多媒体的建设赋能教育变革,增大教育普及性、提升知识获取的便利性,缩小地区间的教育差距,促进教育公平。教育信息化2.0时代要求从简单的信息技术应用逐渐转向技术与教学的深度融合,教师作为教学活动的主体,在优化信息化教学以促进教育高质量发展过程中的作用也越来越不可忽视。高校承担着人才培养的重任,高校教师作为信息化教学活动的重要实施者,其信息化教学素养和能力是促进教育高质量发展的现实需要。

(三) 实现教育强国建设的必然选择

教育兴则国兴,教育强则国强。党的二十大报告中提出到2035年建成教育强国,而教育信息化的发展是教育强国建设的重要内容。我国想要实现从教育大国向教育强国转变,就必须抓住新一轮科技革命和产业革命带来的机遇,推动教育数字化赋能教育强国建设。习近平总书记提出:“建设教育强国,龙头是高等教育[3]”。在教育强国建设过程中,处于龙头地位的高等教育强国建设应当先行一步。高校特别是“双一流”高校应当发挥基础研究人才培养的主力军作用,而在信息化背景下,高校教师信息化教学水平对教育发展也起到至关重要的作用[4]。信息技术的蓬勃发展改变了传统教育模式,高校教师信息化教学能力的提升是适应新形势下教学理念、教学模式改变,推动教育数字化进程、建设教育强国的必然选择。

二 教育信息化2.0视域下高校教师信息化教学的现状分析

高校信息化教学在国家政策引领下已取得了长足进步,以互联网为基础的教育服务新模式正在稳定形成中。但经过文献查阅和分析后发现,高校信息化教学进程难以跟上信息技术的更新和发展速度,当前高校信息化教学进程与教育现代化目标相比存在一定差距,在以下几个方面仍有可提升空间。

(一) 创新意识:高校教师信息化教学创新意识不强

教育信息化2.0时代,高校教师已普遍认识到信息技术对传统教育模式的冲击,具备基本的信息化教学意识[5]。当前,高校教师信息化教学存在的主要问题是在教学资源整合、教学活动实施、师生课堂互动等方面的创新意识不足。在教学资源整合方面,大多高校教师仅仅将教材内容简单地复制粘贴到教学课件上,缺乏对教学内容是否适合用信息化方式呈现的深入思考。在教学活动实施方面,高校教师普遍采用简单的多媒体呈现方式,教学形式单一且固定,在如何利用多样化的信息技术辅助教学过程上的创新意识不强,导致信息化教学效果不佳。在师生互动方面,高校教师信息化教学的重点应在于拓展学生思维,引导学生自主思考,帮助学生适应信息化教学过程并在此过程中培养他们利用信息技术解决问题的能力。然而,当前高校教师信息化教学忽视了学生的主体地位,不能满足学生的个性化发展需求,师生互动的本质与传统教育模式无太大差别且学生参与信息化教学过程的积极性不高。

(二) 合作意识:高校教师信息化教学合作意识不高

高校教师信息化教学合作意识不高主要体现在两个方面,一是青年教师与年长教师之间的交流不足。近些年来,高校扩招和教师队伍的新老更替使青年教师成为高校师资队伍的主力军,青年教师的信息化教学能力决定了高校信息化教学质量[6]。高校青年教师接受和学习信息技术的能力较强,但由于他们的教学实践经验不足,在信息化教学过程中难以突出教学内容的重点和难点,从而影响信息化教学效果的呈现。年长教师在传统教育模式中能够准确高效地向学生传授教学内容,但受限于其信息技术学习的动力和积极性,尚未能利用信息技术推动教育模式变革[7]。青年教师与年长教师之间的交流合作程度不高,导致学科内容与信息化技术融合程度不够。二是高校不同专业间教师缺乏交流与互相学习,计算机等相关专业教师对信息技术使用熟练程度较高,可以通过交流学习将自身信息技术知识传授给其他接触信息技术较少的教师。实际上,高校不同学科教师之间缺乏交流合作的意识和途径,一定程度上阻碍了高校教师信息化教学能力的提升。

(三) 培训体系:高校信息化教学培训体系不健全

在推进教育信息化进程中,高校针对提升教师信息化教学能力的培训体系尚不完善。培训前,教师参与信息化培训的积极性不高,同时学校缺乏适当的引导工作,导致教师被动参加或不参加培训。另外,高校在组织信息化培训时不能精准识别教师对于信息化教学的需求,难以保证培训内容能够针对性地帮助教师提升信息化教学素养。培训中,重理论而轻实践,只关注信息技术的讲解阶段,教师由于缺少实际操作而无法将培训所得应用于教学实践。培训后缺少指导,教师在信息技术应用与实践过程中难免会遇到难题,沟通渠道的缺失会影响教师的信息化教学积极性,阻碍教师信息技术应用水平的提升[8]。

(四) 激励机制:高校信息化教学激励机制不完善

高校对教师的激励主要体现在教师教学评价、薪酬设置等方面。现阶段,高校教师教学评价涉及的考核内容大多为课堂效果、教师授课态度等,与信息化教学关联甚少,一方面学校无法从教师考核中了解当前教师信息化教学水平,另一方面无法引起教师对信息化教学的重视。此外,针对信息化教育时代的教师薪酬设置不合理,未将信息化教学纳入教师最终绩效考核当中,导致拥有信息化教学成果的教师教学和科研的积极性降低,阻碍高校教师信息素养的提升。

(五) 政策制定:教育部门政策标准落实不到位

一方面,部分高校教师将信息化教学简单地视为在教学过程中使用信息教学平台等技术,这种浅层化的认知也意味着教师对信息化教学素养的理解并不深刻,表明教育部门政策制定的实施效果并不理想,教师信息化教学标准体系尚未完善,对信息化教学的意义、作用、标准等未进行更为细致的规定,无法为教师信息化教学能力的提升提供导向。另一方面,尽管教育部发布的《教师数字素养》从五个维度对教师数字素养进行了阐述,但并没有针对高校教师信息化教学能力的细化标准。教育部门在政策制定上缺乏明确指引,导致高校教师不了解信息化教学的内在需求,对教育信息化过程中的教师角色把握不足,难以有效借助信息技术来推进信息化教学模式变革进程,因此,教师信息化能力的提升受到了极大的限制。

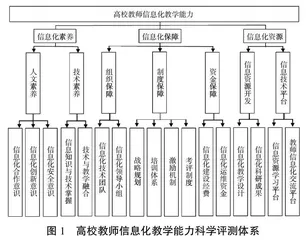

三 教育信息化2.0视域下高校教师信息化教学的科学评测

为深入推进教育信息化发展,本文基于教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》中对新时代教育信息化发展的总体规划和目标设定,通过研究现有教师信息化教学科学评测体系并参照高等学校数字校园建设规范文件,设计了新的科学评测指标体系,对当前高校教师信息化教学能力进行总体评估并据此提出切实可行的提升对策。