分布式管理在实验室管理中的应用与实践

作者: 张志旭 康信聪 张家银 刘东波 林海燕

基金项目:湖南省自然科学基金联合项目“显齿蛇葡萄叶干预高尿酸功效评价与机制研究”(2022JJ50007);湖南农业大学教改项目“‘双一流’背景下湖南农业大学‘十四五’学科建设规划研究”(XJJG-2021-013)、“‘双一流’建设背景下中药资源与开发专业应用型创新人才培养模式的研究与实践”(XJJG-2021-009)

第一作者简介:张志旭(1972-),男,汉族,福建福州人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为功能产品开发与评价及科研管理。

*通信作者:林海燕(1981-),女,侗族,湖南会同人,博士,副教授,办公室主任。研究方向为茶学及学科建设。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.029

摘 要:高校实验室是高等教育的重要实践教学基地,只有科学的管理模式才能使学生的综合素质和基本技能得到提高,提高实验室的效率。开放式管理模式是高校实验室发展的趋势,该文在对高校实验室管理模式研究的基础上,应用分布式理论,提出实验室的分布式管理模式,结合自身实践,分析该模式的特点和发展关键环节,为高校实验室管理提供新的可行性思路。

关键词:实验室管理;分布式管理;开放式管理;学科建设;实践教学基地

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0120-04

Abstracts: University laboratory is an important practical education base of higher education. Only scientific management mode can improve student' comprehensive quality and basic skills and improve the efficiency of laboratory. Open management mode is the development trend of university laboratory. Based on the research of university laboratory management mode, this paper applies the distributed theory to put forward the distributed management mode of laboratory. Combined with our own practice, it analyzed the characteristics and development key links of the mode, thus to provide a new feasible idea for university laboratory management.

Keywords: laboratory management; distributed management; open management; discipline construction; practice teaching base

高校实验室是科学研究和实验教学的重要场所,也是高等教育的重要实践教学基地,是高校综合实力的重要标志之一。在实验室里学生的综合素质和学生基本技能得到提高,达到学校的培养要求。如何提高高校实验室的管理水平是高校完善和提高自身建设的客观需求,是社会对高等教育培养目标提出的客观需求。2012年教育部就提出专业类或跨专业类的实验教学平台要为学生的学习、实验和创新活动提供条件,高校实验室要逐步实现功能集约、资源优化、开放充分和运作高效的目标。2017年教育部就虚拟仿真实验教学项目建设发文明确了信息技术的重要作用,鼓励各高校通过实验教学资源的优化与应用,进一步提高实验教学质量和实践水平[1]。本文通过对高校实验室管理现状及发展的研究,提出了实验室的分布式管理模式,并通过实践分析了分布式管理的优越性和关键环节。

一 实验室管理现状及分析

长期以来,我国高校教学实验室与科研实验室都是相对独立的主体,本科教学实验室只负责本科生教学,科研实验室则主管硕士、博士的科学研究,各实验室资源分散独立。随着学校规模扩大,学科之间的交叉越来越多,高校实验室呈现出规模和人员急剧放大、管理层级和管理模式复杂多样、经济效益和科研效益不相匹配等特点。

(一) 实验室涉及面呈发散趋势

随着高校的扩招,一本院校达到了4~5万本科生,按本科评估生均5.74 m2,生均5 000元教学科研仪器设备的要求,实验室规模至少达到20~25万 m2,实验设备达到2~2.5亿元。由于实验室规模扩大带来了实验室管理范围和管理内容的大幅增加。实验室管理的基本职能除了仪器维护、试剂耗材购买和进入实验人员的管理,还增加了实验室消防安全、实验室危化品管理、实验室废弃物管理等一系列内容。随着仪器设备的更新,新型研究实验室的设立,对实验室人员的技术水平要求,仪器的操作和维护都提出了更高的要求,对实验室的管理也呈现复杂多样性[2]。

(二) 科研导向引导科研人员持续增加

随着高等教育的发展,大学的分类也越来越细。为适应高等学校分类的要求,许多学者提出了大学分类划分的依据和标准,其中最有影响的是武书连分类方法,将大学分为研究型、研究教学型、教学研究型和教学型,教学研究型大学介于研究型和教学型大学之间,教学与科研并举,占有不同的比例,出于对当地社会政治、经济、文化发展的需要,许多地方大学提出了建设高水平教学研究型大学的发展目标,教学研究型大学在高校中的比例越来越大,学校招收的研究生比例也逐年扩大,高校中以研究为主的科研人员也逐年增加,实验室用于科研的时间也随之延长,也进一步增加了实验室管理的难度,从8小时管理制变成12小时管理制甚至24小时管理制,造成单一管理模式不能适应研究的需要和实验室的发展[3]。

(三) 实验人员日常管理任务加重

随着实验室的规模扩大,实验室日常管理从单纯的仪器管理演变为多维度和多层级的管理,包括实验室安全与清洁管理,实验室仪器日常维护管理,实验试剂耗材和危化品管理,实验室研究人员培训与管理,科研项目进展管理,论文实验进展管理以及实验室情况汇报等多项管理职能。根据高校教学人员和教学辅助人员的比例要求,实验室管理人员比例较低,综合实验室或研究型平台实验室平均1~2个人,如果不实行实验室管理职能的分解,采取适当的管理模式,实验室管理就会流于形式,无法真正发挥实验室的教学科研功能。

二 实验室管理模式分析

(一) 传统管理模式

我国大部分高校都是沿用传统思路,根据专业设置实验室,并由各院系和相应教研室负责管理,设置实验室的规模和实验人员,购置需要的仪器设备,开设相应的实验课程,以达到实验辅助理论教学的目的。为了适应这种设置的需求,实验室管理通常采用封闭和半封闭模式。学生在没有实验教学任务的时候通过申请使用实验室,但由于申请、使用前培训和使用时的指导要求使学生或科研团队无法快速地根据需求使用,直接造成了实验室的利用效率低。学生做完实验后需要自主收拾整理,由实验技术人员进行复查和定期检查实验室、仪器设备的使用情况,实验耗材的消耗情况,如果不能及时完成仪器设备的维修维护和实验耗材的补充,可能会影响、阻碍正常教学的运行。因此,传统管理模式虽然在一定程度上保证了实验室的规范和安全,但长时间的关闭状态严重影响了资源利用率,无法充分发挥实验室应有的功能和作用,导致仪器设备闲置,不利于学生和教学科研人员对仪器设备的掌握和熟练,也会影响教学效果,更无法满足学生自发探索的创新要求[4-5]。

(二) 层级管理模式

由于传统管理模式的局限性,一些学者在关于高校实验室管理的研究中提出了学生自主管理实验室的模式,以学生为主体,在教师指导下对实验室的使用和维护进行管理。这些学者认为学生参与管理实验室有利于提升实验室的管理水平,在管理实验室中发挥重要作用[6]。

根据这种多层级管理的思路下出现了垂直管理、多重管理等模式。垂直管理可用于一般的实验室,这类实验室功能简单,仪器单一,主要用于满足基本教学。垂直管理制度利于规范使用过程,明确责任,简化申请流程,对于功能单一的实验室可以提高使用效率;多重管理根据实验室的不同管理职能设定管理人员,教学人员主要负责教学课程的相关管理,实验室管理部门主要负责实验室安全的管理,实验技术人员负责仪器设备的维护和运行。多重管理将实验室管理职能进行了分解,减轻了实验技术人员的负担,但由于多方负责,容易造成责任不明确、流程复杂等问题从而影响实验室使用效率。

层级管理模式是实验室管理由封闭控制向半封闭和开放状态转变的模式,如果能加强部门间的合作,提高需求的响应,可以极大提升实验室效率,这种模式对于同一专业的实验室可以适用。对于不同专业甚至不同学科的实验室往往存在执行过程中的“本位主义”,影响实验室的使用效率。因此,符合实际情况建立实验室管理体制是实验室发展的必要条件,实验平台的平稳高效运行也有赖于健全的实验室管理模式[7-8]。

(三) 开放管理模式

新时代要培养创新型人才,高校必须要树立教学与科研融合的思路,加快教学与科研资源的整合,促进资源的使用和合理配置,才能以实验教学促进科研,以科研反哺实验教学,在教学科研的良性互动下实现高素质创新人才的培养。开放管理模式被管理人员和研究者们认为是新时代较为合理的管理模式。开放型实验室是对学生和科研人员的开放,让学生自主选择并进行实验学习与研究,实现实验内容的开放,鼓励创新和探索;让科研人员合理安排教学、实验、研究的时间和方式,实现实验设备的开放提高实验设备的使用效率,延长实验时间的开放促进教学与科研的互动。重庆大学为了实现实验教学资源的优化,开发了开放式创新型教学平台,对实验教学实行网络化管理;天津大学开设了一系列开放性实验教学的环节,促进了教学和科研的互动,也提升了实验室的使用效率。因此,开放式管理模式是实验室管理发展的趋势,根据实际情况制定合理的开放制度是实现实验室高效管理的必要条件[9-10]。

三 分布式管理模式及在高校中的应用

(一) 分布式管理的提出

分布式管理模式源于网络的分布式管理系统,系统利用网络平台的优点将管理功能分散到各网络节点,网络节点执行分配的管理功能并将相关信息传递给管理系统,管理系统负责整个网络的平衡管理和错误信息的处理。为了解决复杂多变的问题,分布式理论在很多领域都有应用。在人力资源管理领域采用分布式事务管理模式,在一个事务可能涉及多个关联事务操作的时候,采用分布式管理有利于提高工作效率,充分发挥各部门的作用,但需要注意信息的反馈和事务的决定必须产生统一的结果;在水文水资源管理系统中,分布式管理将整个水资源进行子单元划分,在不同子单元内确定特征和参数的模型,对过程实现精准调控,分布式管理更精准反映了水资源中的复杂问题,成为水资源管理系统的发展方向[11-12]。

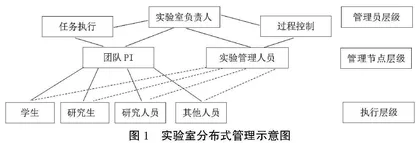

(二) 分布式管理在高校中的应用

分布式管理在高校学科建设中运用较早。近年来,高校学科建设从过去的单一性转变为人才培养、科学研究、师资队伍、国际合作与交流、基础条件支撑多方面的拓展。归纳来说,高校学科建设采取了集总式和分布式两种管理模式,集总式主要针对学校的整体性,分为总体规划、资源调控和组织保障三个方面;在学院建设层面采用的分布式模式,为了调动学科、专业和实验室负责人的主观能动性,设置管理节点,下放适当权力,在不同学科的个性规划和建设上给予充分自主权,学院主要从分类设计、按需支持和保障措施三个重要环节实施过程调控,根据具体建设情况及时调整实现动态管理[13-14]。