新工科背景下人工智能领域学生创新创业能力培养模式研究

作者: 邓立为 宋歌 许家忠

摘 要:针对新工科建设的新特征、新理念和新要求,该文探讨在人工智能领域中培养创新创业能力的体系,并深入分析新工科、人工智能和创新创业三者之间的紧密联系。同时,该文还提供一个新工科背景下的人工智能领域学生创新创业能力培养进阶图,以解决当前的教育需求。探讨学科交叉理实交融“教、学、做”合一、形成“以赛促学、以赛促育”机制、建设工程实践平台和现代产业学院、完善评价体系与奖励机制4种具体建设路径。拟为新背景下创新创业教育提供可鉴的建设思路。

关键词:新工科;人工智能;创新创业;培养模式;建设路径

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)23-0089-04

Abstract: This paper explores a system for cultivating innovative and entrepreneurial abilities in the field of artificial intelligence (AI) in light of the new features, new ideas, and new requirements of the development of the new engineering discipline(NED). It also deeply analyzes the close connection between NED, AI, and innovation and entrepreneurship. At the same time, the paper provides an advanced chart for the cultivation of students' innovative and entrepreneurial abilities in the field of AI under the background of NED to meet the current education needs. Four specific construction paths are explored, including integrated teaching, learning, and practice, establishing a mechanism of "competition for learning and competition for nurturing," constructing engineering practice platforms and modern industry academies, and improving the evaluation system and reward mechanism. This paper aims to offer constructive ideas for innovation and entrepreneurship education in the new context.

Keywords: new engineering; artificial intelligence; innovation and entrepreneurship; training mode; construction path

在新时代的背景下,社会需求对新工科的教学质量提出了更高的要求。同时,人才培养模式和学科专业结构也需要不断调整和优化。正是因为这种变化和调整,新工科为高等工科教育带来了全新的意义和内涵[1-2]。新时代高速的经济发展也为传统工科人才培养带来了全新的挑战,对于当下的新兴产业和新经济背景,培养动手能力强、具有独立解决问题和创新能力的高质量综合型新工科人才是非常必要的。人才市场既希望毕业生具有扎实的专业基础,又要求其具备“学科交叉融合”的能力;同时也期望毕业生不但能够利用所学习的知识去解决当下面临的问题,也期望他们能够不断学习新的知识和技术去解决未来可能出现的问题。此外,除了毕业生在专业领域能力优秀,还要对经济、管理和社会领域的知识有一定的了解,具备较高的人才素养[3-4]。

在新工科建设过程中,与人工智能相关的专业已成为国家发展战略的重点对象。2016年,我国制定了《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》,2017年,随着人工智能3.0时代的到来,各行业开始使用人工智能技术,从信息向服务的方向进化,催生了新的产业和行业。在这样的发展背景下,2017年国务院印发了《新一代人工智能发展规划》文件,指出需要重点发展人工智能,并且希望在2030年能够抢占全球人工智能的制高点。在2018年,教育部发布了名为《高等学校人工智能创新行动计划》的文件。这一系列文件的出现表明,人工智能已成为国家战略,并由国家进行统一布局和规划,以促进人工智能在国家发展中的相关性。因此,人工智能已成为国际科技竞争的重要领域之一,也是新的社会经济发展动力,能够极大地为人民生活提供便利[5-6]。

面对全新的技术和高速发展的产业带来的不断升级的挑战,高校对一流工程人才的培养有了更高的要求。高校应该深度了解人工智能科学领域在国内外的发展方向、制定人才培养的基本方针,从战略高度入手,掌握人工智能领域对人才培养的需求和目标。创新实践教育在人才培养目标改革过程中起着重要的作用,根据新时代人工智能的发展方向,创新实践教育必须把握其在人才培养工作中的准确定位,努力找到创新实践教育的新路径,培养高质量创新实践能力的人工智能顶尖人才,让高校成为培养人工智能领域高端人才的基地,深入推动国家创新驱动发展战略,增强我国工科国际竞争力。

近年来,许多学者针对高校的创新创业教育从多个层给出了深入的分析和总结。蔡芹[7]探讨了创新创业教育项目实施的目标、重点和策略;曹明[8]分析了应用型本科高校创新创业的主要人才培养方法;张东海等[9]针对新工科背景下多学科交叉融合的环境设计专业人才培养模式问题,进行了探索和实践的研究;李炎等[10]研究了高校学生“双创”素质的提升与创新教育模式的改革的关系;卢宝臣[11]根据创新教育的理念分析了人才培养的体系;陈莉[12]的研究涉及创新创业教育模式下应用型本科院校“双师型”师资队伍组建问题;赵亮[13]着重探讨“双创”教育和专业教育的深度融合问题,提出高校课程体系的新构建策略。徐凯等[14]则从工作坊的视角出发,探究和分析构建大学生创新创业实训平台的新思路;张海鸿等[15]则从材料、机械、经管等专业的角度考虑,研究了“双创”教育的本科人才培养模式、共性特点以及专业特点;陈劲等[16]则明确指出了研究人工智能发展与新工科建设之间关系的必要性,高校可以通过结合人工智能促进新工科的发展建设。

综上所述,新工科背景下关于人工智能领域中学生创新创业能力的培养问题,怎样重构人才培养的新模式以及制定合适的教育策略,是一个值得深入研究的课题。

一 新背景下人工智能与“双创”教育的背景分析

新工科是一个全新的概念,旨在适应新经济和新产业的发展需求。该概念建立在“卓越工程师2.0”的培养基础上,为适应人工智能技术的高速发展,新工科的专业培养方向包括人工智能相关内容已成为必然趋势。随着人工智能技术的不断发展,人的能力需要不断提升,而创新能力则成为最关键的优势。目前,高校普遍存在着顶尖人才缺乏、教学内容深度不够、理论教学与实践教学脱节等问题,导致人工智能教育现状与预期之间始终存在较大的落差。因此,创新创业人才培养模式的变革在新工科这一背景下也变得必要而迫切。

课程设置的合理性对人才培养的质量有着重要的影响。跨学科、跨专业的知识结构和素质能力也是新形势下构建教学体系的新要求。地方应用型本科高校由于资源及资金有限,课程建设中心应该由抓全面向求特色转变,构建与国家需求、学校定位、历史传承和社会需求相协调的课程体系。按照新工科背景下人工智能领域创新创业人才培养目标,指导学生学习专业知识和岗位技能。专业课程的设置与学生自身发展的兴趣点相契合,并满足社会、企业岗位对专业人才的需求。

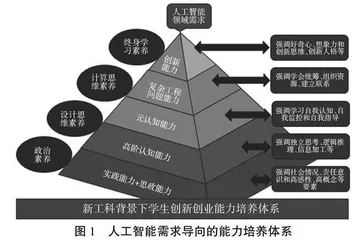

培养新工科和人工智能领域人才时,高校应该保持与企业的深度沟通和合作,不能只注重理论、而忽视实践的重要性,否则会造成新工科学生理论与实践的严重脱轨。图1中展示了在新工科的背景下,人工智能领域需求为导向,从“实践能力+思政能力”出发,经高阶认知能力、元认知能力、复杂工程问题能力到创新能力的创新创业能力培养体系。

二 新背景下人工智能领域学生“双创”能力培养模式的建设内容

新工科建设与人工智能发展已然成为创新创业教育中的新元素,这为教育注入了新的活力、新的理论和新的技术,也为新背景下的创新创业教育设定了新的目标和带来了新的挑战。人工智能技术的发展、新工科建设和创新创业教育三者相互促进,能够推动培养高素质复合型新工科人才。新工科引领了人才培养的新理念,人工智能技术的发展提出了新的理论和新科技,同时对“双创”教育提出了新要求。本文以自动化专业工程教育质量认证为抓手,针对高校进行专业综合评估,不断探究新工科背景下的人工智能领域学生“双创”能力培养模式。从省部级以上基金项目提炼核心关键技术为切入点,新工科和人工智能与创新创业之间的关系如图2所示。具体建设内容如下。

(一) 构建人工智能领域学科专业的创新人才培养体系,筑牢创新知识之基

遵循工程教育认证的指导思想并按照认证标准要求展开相关工作,邀请行业专业人士给予指导,明确用人单位对人才的具体要求,准确定位专业人才培养目标,将创新创业教育理念与“新工科+人工智能”教育深度融合,全面培养学生的创新创业思维、技能和知识,以完成新工科背景下人工智能领域创新创业人才培养模式的变革研究。

(二) 新工科背景下人工智能领域课程体系建设,培养学生创新能力

以专业自身软硬件设施为基础来构建课程建设平台,合理优化课程结构和内容,将能力培养作为构建课程体系的核心指标,实施可持续发展的新工科背景下人工智能领域创新创业人才培养,完成新形势下人工智能领域课程体系建设。

(三) 加强校企合作,促进产学研融合平台建设,培养创新创业实践之能

积极推进学校与企业合作的产学研融合平台建设,对于在人工智能领域发展良好的企业以及具有潜力的企业,高校应该寻求和促进合作,与企业深入探讨,相互配合不断完善校企合作人才培养的合作方式、机制、考核标准等,建立具有实用性的实习基地;与企业专家和工程技术人员共同制定本专业培养目标和教学计划,让学生具有充分的企业实习经历,这样不但能够让学生对行业有一个更清晰的认知,而且还能够提高学生的综合素质,同时也加深了学校在行业内的影响力,提高学生在本行业的就业率。校企合作,不但能为教师创造浓厚的科研环境,而且有助于企业攻克技术难题,使学生具有一个良好的工程实践环境。

(四) 符合新形势下人才培养要求的师资队伍的建设

针对新工科背景下人工智能领域创新创业人才培养的复杂性和跨学科性特点,应该积极推进跨学科人工智能师资队伍建设,制定有效的人才引进政策,吸引人工智能领域高端人才和团队,拓展本专业的教学视野,让不同专业和不同研究背景的教师深度合作,共同把握学科的建设方向,提升人工智能相关专业教师的整体素质。除此之外,邀请企业和高校的专家学者进行学术探讨,交流意见,让教师对学科具有更深入的认识,为新工科人才培养提供优质的师资队伍。

三 新背景下人工智能领域学生“双创”能力培养模式的建设途径

人工智能领域需求为导向,阶段化地完成从课程创新实践、项目创新实践、综合创新实践、创新创业实践的全过程能力培养进阶。以新工科需求为导向,完成从创新意识建立、创新能力培养、创新能力提升、创新能力实战的全过程能力培养进阶。图3描述了新工科背景下人工智能领域学生创新创业能力培养过程[6]。具体的建设路径如下。

(一) 学科交叉,理实交融,“教、学、做”合一

在新工科建设和人工智能教育过程中,学生应该掌握一些有关交叉学科的知识。根据实际情况,应当设置合理有效的人工智能理论交叉课程,合理分配新工科专业的学分,并适度增加人工智能领域的部分课程,如机器学习、计算机视觉、Python语言编程基础等。保证理论教学内容与实际应用能够做到有效衔接,应用课上课下相配合的教学方式,合理开展项目教学、案例教学,增加学生的动手机会,培养动手能力,真正实现“教、学、做”合一。切实有效地促进人才培养质量的提升。