课程思政与工程教育认证一体化设计

作者: 吴安杰 武艺 张志俊 刘振男 徐桂弘 汪权明

摘 要:课程思政建设和工程教育专业认证有效融合势在必行,目前尚缺乏一体化的顶层设计。分析课程思政和工程教育认证的内涵、特点及联系,探索有效结合的途径,并从顶层方面进行一体化设计,以工学类道路桥梁与渡河工程专业为案例对设计方案做诠释。该一体化设计可为新形势下全面提高应用型人才培养质量提供有效途径和支撑。

关键词:课程思政;工程教育;专业认证;一体化设计;人才培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)24-0091-06

Abstract: The effective amalgamation of the course ideological-political construction with the engineering education accreditation is a trend. Currently, there is still a lack of integrated top-level design for it. This paper expounds the connotation, characteristics and relations between course ideology and politics and engineering education accreditation, carries out the integrated design from the top level, and takes the engineering major "road and bridge and river-crossing engineering" as an example to explain the design. The integrated design can provide effective approach and support for comprehensive improvement to cultivation quality of applied talents.

Keywords: curriculum ideology and politics; education of engineering; professional accreditation; integrated design; talent training

习近平总书记曾在2016年底的全国高校思想政治工作会议上强调:要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。从此,我国开启了高校课程思政化改革的浪潮[1]。随后,一系列国家政策文件接连出台,证明课程思政已被擢升到中国特色社会主义高等教育层面,课程育人的初衷在历史的舞台再一次回归。

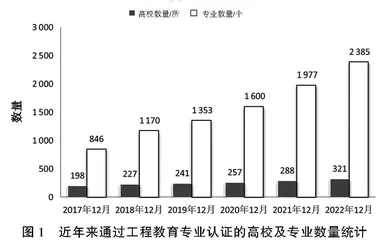

另外,我国于2016年6月正式加入国际工程师互认体系——《华盛顿协议》,为我国高等教育在对外开放的历史舞台上添加了一抹重要色彩。截至2022年底,全国总高校中累计有321所2 385个专业顺利获得工程教育专业认证,这也标志着我国已成为当之无愧的工程教育大国。近年来,已通过认证的高校和专业数量如图1所示。工程教育专业认证是目前评估高等教育质量水平的重要参考,其主要倡导的基本理念有3个:学生中心(宗旨)、目标导向(要求)和持续改进(机制)。为贯彻执行全国教育大会精神,中国工程教育专业认证协会对《工程教育认证通用标准解读及使用指南》进行了适时修订,在修订后的《工程教育认证通用标准解读及使用指南》(2020版,试行)(以下简称《指南》)中凸显和强化了立德树人有关要求[2]。在课程思政和工程教育认证碰撞和融合中,势必导致新一轮人才培养模式的革新。T/CEEAA 001—2022《工程教育认证标准》中毕业要求1级指标点有12条,分为技术要求(专业能力)和非技术要求(个人职业素养),每个分解后的毕业要求指标点一般由3~5门课程支撑,每门课程都要有“思政”目标或任务要求,也正如陈宝生所倡导的“人才培养要明确所有课程的育人要素,每门课程要发挥思政作用”。那么,如何协调处理课程思政与工程教育认证毕业要求指标点对课程要求的关系,即毕业要求与课程支撑矩阵关系,是当下理工科类高校在人才培养方案(计划)制订(或修订)过程中面临的一个困惑和亟待解决的关键问题。为了兼顾各类课程的思政教育以及建立完整统一、层次递归和相互补充的课程思政体系,显然,需要进行系统化的顶层设计。本文根据笔者多年的教学实践,对顶层设计方案进行构思,深入挖掘课程思政与工程教育认证育人体系的特征、内涵和联系,寻求两者有效融合路径,建立有“中国特色”的工程教育认证模式。

一 课程思政教学目标及内容分析

为了积极响应和深入贯彻习近平总书记关于教育的系列重要讲话精神和重要指导思想,教育部于2020年6月印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》)[3],《纲要》要求将思想政治教育贯通人才培养体系,旨在实现“塑造价值、传授知识和培养能力”三位一体的育人机制。正如《纲要》所指出,课程思政内涵涉及诸多方面,如国家核心利益、爱国情怀、法治意识、道德品质、劳育精神和社会主义核心价值观等。从个体的道德观和价值观,到社会全局观和民族精神,课程思政内容(元素)浩如烟海、不胜枚举。倘若不假思索,随意或滥用思政点,那么课程思政建设将“泛滥成灾”;如果有序合理恰当地挖掘思政点并善加利用,则课程思政建设将“百花齐放”且卓尔不群。当思政教育资源非常丰富和广泛时,容易在有些课程中叠矩重规,而在有些课程中聊胜于无,若缺乏有序性和系统性,必然满招损,过犹不及。因此,课程思政建设需要进行科学合理的顶层规划和设计。

针对人才培养体系中的不同课程,思政教育的供给点必然有所侧重。公共基础课程、通识教育课程或平台课程的育人目标重点是提高当代大学生思想品行、人文素质、科学精神、国家意识和法治意识,强调在潜移默化中达到坚定学生崇高信仰、厚植爱国情怀、培养时不我待的奋斗精神,提升审美观念和健强体魄的目的。

专业课程应根据不同大类学科及专业的发展动态以及优势和特色,考量课程本身内涵、价值理念和思维模式,分类深入挖掘课程思政元素。对于理工科类专业课程,宜强化逻辑思维方法,塑造正确工程伦理观,发扬一丝不苟的工匠精神,激发科技报国的鸿鹄之志。

图1 近年来通过工程教育专业认证的高校及专业数量统计

专业实验、实践类课程,主要强调培育学生探奥索隐的创新精神和推本溯源的创造意识,发扬劳动精神,在逆境中磨炼铁杵成针的意志品质。

二 工程教育认证标准培养目标和毕业要求解析

工程教育认证标准不仅是评价专业是否达到认证要求的准绳,也是进行专业自评报告撰写的依据。《华盛顿协议》给出的认证标准包括通用标准和专业补充标准。从教学设计和教学实施两个维度讲,一方面,毕业要求从属培养目标,毕业要求主导课程体系和课程目标;另一方面,课程目标裁夺毕业要求的达成,毕业要求定夺培养目标的达成。这就是所谓OBE的“反向设计、正向实施”基本原理。基于该原理,构建毕业要求分别与培养目标、课程体系、课程目标的内在关联,其过程如图2所示[4]。

专业培养目标应结合满足内部与外部的需求来制订[5]。撰写的模式一般采用“目标+定位”方式,涵盖培养目标、职业特征、职业范围和培养定位等内容,这里的培养目标是学生毕业5年后,经过社会实践洗礼,各方所期望应具备的专业能力和素质的总体概况[6]。这里的素质指德育和综合素质,需通过毕业要求及其他(毕业后社会实践)来达成,在课程思政与工程教育认证一体化的设计中,必然从“素质”这里寻求切入思政目标,从而进行顶层设计。

《华盛顿协议》指出,专业一定要有明晰、公开、可考量的毕业要求,而且能够有效支撑人才培养目标评价达成。毕业要求针对学生的毕业时的能力条件,共有12条指标,即:工程知识、问题分析……终身学习。这些要求间或被归结为非技术要求和技术要求,即职业素质和专业能力要求,如文献[7]将毕业要求的1—5项、11项划分为技术指标,而将6—10、12项归为非技术指标。笔者认为这种划分方式会给课程思政与工程教育认证融合带来一定困扰。主要表现在:①毕业要求指标中某些指标很难严格区分是技术还是非技术能力要求。例如《指南》3.6条所阐述的工程与社会。本标准项要求学生关注“工程与社会的关系”,在从事工程项目实施和管理时不但要考虑技术可行性,而且要考虑其应用场景的兼容性,即要求学生能够依据工程项目的应用背景,恰当地运用专业知识评估实施项目对社会、健康、安全等限制因素的影响,通晓应担负的社会和法律责任。这显然包含了专业能力和综合素质的要求。又例如《指南》3.7条所描述的环境与可持续发展。本标准项要求大学生树立环境保护和可持续发展的意识(素质),而且能够运用理论和专业知识评价工程实践对环境和社会可持续发展造成的潜在影响(专业能力)。②非技术指标点小于中国思政教育统筹的目标点,在门门课有思政要求的条件下,课程对毕业要求指标支撑关系难以形成“完全映射”。③在支撑矩阵中,个人职业素质方面的毕业要求通常由公共基础课和部分专业课达成,抑或部分指标点仅由公共基础课支撑,显然,思政点与毕业要求指标点映射不全、分配不合理,而且公共基础课在进行职业素养培育时也缺乏专业背景的熏陶,因此成效并不乐观。

笔者认为,12条指标点划分为所谓技术和非技术类型易落入“非黑即白”的逻辑误区中。在毕业要求中融入思政能力的分解,应加大毕业要求指标的包容性和开放性。况且,《华盛顿协议》仅给出了毕业要求的基本框架,该框架是表征学生毕业时能够获得从业能力的一些必要条件和要素,而非国际标准[8],因此,不存在思政能力融入的屏障。

依照21世纪教育的四大支柱(即会学习、会做事、会做人和会共处)和布卢姆教育目标分类学(主要有认知和情感领域,其中认知包含知识和认知过程两个维度),可搭建的《华盛顿协议》中12条毕业要求与四大支柱和布卢姆教育目标框架结构分析见表1。认为能力要求体现了对专业知识的记忆、理解……创造的渐次递进关系,通过培养方案中的通识、专业基础及专业课程的不同层级教学目标予以达成和实现。其中,6—10、12项指标与课程思政思想可实现无缝对接,而其他指标需进行扩展,从而与课程思政形成对应、融合和支撑关系。

三 基于工程教育认证背景下课程思政一体化设计

为了实现思政教育与工程教育认证有机结合,必然要在认证工作中强化立德树人有关要求。工程教育认证标准体系由6项组成,要使顶层设计科学、合理且全面、系统,可从“学生”“培养目标”“毕业要求”“课程体系”以及“师资队伍”5项中融入思政理念,如图3所示。在“学生”项的学生指导中,要始终围绕立德树人,引导学生践行社会主义核心价值观,助力学生达成毕业要求;在“培养目标”分项中融入和彰显思政目标,要求培养目标体现国家和社会对人才培养的总目标(即德育、智育、体育、美育和劳育五方面协调发展的社会主义现代化建设者和接班人),必须明晰“为谁培养人”和“培养什么样的人”的重要问题;在“毕业要求”项中须进行思政能力分解,建立和落实社会主义核心价值观;在“课程体系”分项中,要求坚持立德树人根本原则,将思政课程与课程思政协调发展并巧妙融合,营造“三全”育人格局;在“师资队伍”分项中,将师德师风摆在高等教育建设的首位,强化言传身教、为人师表,正所谓“学高为师,身正为范”。

基于工程认证要求的课程思政一体化设计主要着力点在OBE模式的培养方案编制上。按照工程教育专业认证“反向设计、正向实施”的原理,首先,由人才培养目标拟定毕业要求,通过对其细化生成毕业要求指标点,建立课程与毕业要求指标点的关系矩阵(这是顶层设计的关键和核心内容),随后依据指标点确定和分解课程教学目标,并设计支撑相应课程目标的教学环节和活动。最后,对教学环节和课程学习成效进行评估,以此反馈教学并促进其持续改进。图4给出了课程思政和工程教育专业认证两者融合的路径。