新工科背景下边疆高校数字地形测量学改革实践

作者: 李旺 陈国平 朱大明 胡琳 汤俊 卢水牯

摘 要:为贯彻“以立德树人为宗旨、以培养创新性人才”育人战略目标,在分析数字地形测量学课程面临问题的基础上,综合考虑云南省的地理、人文、安全等因素,提出强化顶层设计、调整教学内容、优化课程方案、凝练思政元素和改革考核方式等措施,构建一套教学新模式。针对课程思政在边疆高校教学中的核心地位,提出采用设置专题教学内容、引导学术探索、组织实践活动、开展讨论与交流等方式,实现润物细无声的思政育人效果。通过三年的教学分析,该模式明显地激发学生学习热情,强化国家自豪感和专业自信心,综合成绩、转专业率和学生评分等指标均显著改善。该方案可为边疆地区高校测绘地理信息类课程改革提供可资借鉴经验参考。

关键词:数字测图;思政;课程实践;混合式教学;边疆

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)25-0129-06

Abstract: In order to implement the educational strategic goal of "cultivating innovative talents with the aim of fostering virtue," and based on the analysis of the problems faced by the course of "Digital Terrain Surveying," taking into account geographical, cultural, and security factors in Yunnan Province, measures were proposed to strengthen top-level design, adjust teaching content, optimize curriculum plans, refine ideological and political elements, and reform assessment methods, thus constructing a new teaching model. Recognizing the central role of ideological and political education in teaching at frontier universities, the study suggests to incorporate specialized teaching content, guide academic exploration, organize practical activities, and facilitate discussions and exchanges, achieving subtle ideological and political education effects. Through three years of teaching analysis, this model significantly stimulated students' enthusiasm for learning, strengthened national pride and professional confidence, and significantly improved comprehensive scores, transfer rates, and student ratings. This approach can provide valuable experiential references for the reform of surveying and geographic information courses in universities in frontier regions.

Keywords: digital mapping; ideology and politics; course practice; mixed teaching method; border region

面对科学技术和教育模式的飞速发展,传统工科教育模式已经无法满足社会对工程技术人才的需求。为积极应对新一轮科技革命与产业变革,支撑服务创新驱动发展、“中国制造2025”等一系列国家战略,自2017年起,教育部陆续发布了《教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知》《教育部办公厅关于推荐新工科研究与实践项目的通知》等一系列文件。在新工科的浪潮下,除了优化理论课程体系和加强实践技能之外,大力发展课程思政建设也是重中之重[1-2]。课程思政在新工科背景下的意义不仅在于传授知识,更在于培养学生的综合素质和社会责任感,引领他们成为具有创新精神、团队合作能力和职业道德的工程技术人才[3-4]。因此,成功的课程思政可以引导学生树立正确的价值观、培养创新精神和实践能力、提升团队合作和交流能力。

现代化测绘技术能够提供高精度的地理信息和空间位置,在城市规划、工程建设、灾害管理、航空航天和国防建设等领域有着重要应用和意义[5]。数字地形测量学作为测绘工程专业的核心基础课,是数十万测绘、土木、水利等工作者的必修课程,其爱国主义、团队精神、法治意识等思政元素在课程建设中的重要性更加突出。目前已有诸多学者将思政精神融入数字测图的课程设计中,以提高学生的思想道德水平和综合素质[6-7]。杨楠等[8]将爱国主义和集体主义精神融入到大比例尺地形图测绘的课堂设计中,提高了学生的爱国热情和团队协作能力。卢志刚等[9]提出大国工匠理念和课程思政教学的融合观点,以特色教学大纲、实践教学方法、专业文化氛围和创新思维和批判性思维能力等方面为切入点,构建大国工匠精神下的新型思政教学体系,实现专业思政与工匠精神教育的有效融合。管栋良等[10]围绕立德树人根本任务和专业人才培养要求,通过顶层设计,凝练思政元素,挖掘教学案例,优化课程教学设计和调整考核方式等措施,显著提高了课程质量和学生的综合能力。

诸多学者提出的改革措施可以显著提高教学质量,但是对于边疆地区的测绘类教学并不完全适应。以云南省为例,该地区地形复杂,地貌多样,山地面积占比88.64%,由高山、峡谷、丘陵、湖泊和高原等构成。民族构成十分丰富,有25个少数民族世居于此,是全国世居少数民族最多、跨境民族最多、特有民族最多、人口较少民族最多、自治地方及实行民族区域自治的民族最多的省份[11]。西部区域与缅甸接壤,南部地区和老挝、越南毗邻,国土安全和法律教育尤为重要[12]。因此,本文在充分考虑云南省的地理、文化、安全等因素的基础上,通过顶层设计、优化教学内容、优化课程教学设计、凝练思政元素和调整课程考核方式等措施,加强学生的理论实践能力,牢固法律与国防意识,激发家国情怀。

一 数字地形测量学的学情分析

(一) 课程简介

数字地形测量学是测绘工程专业学生的第一门专业基础课,也是整个培养方案的核心课程,因此本课程在测绘工程专业教学中起着奠基的作用。该课程通过讲授普通测量学的基本原理和方法,使学生掌握参考框架的概念、测绘技术、控制测量、碎步测量的基本原理和方法。该课程注重培养学生的实际操作能力,通过实验、实习等形式,让学生掌握水准仪、全站仪、GNSS测量设备和数字测图软件的使用技能,能够熟练处理地理信息数据,生成高质量的数字地图产品。该项课程可服务于工程建设、灾害监测、资源勘探、城市规划、交通运输、天文航天和国防建设等领域,在国民经济建设中起到十分重要的作用。

(二) 课程教学面临的挑战

测绘新技术和方法日新月异,大大改变了传统测绘的作业模式。2020年,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》提出把思想政治教育贯穿人才培养体系,全面推进高校课程思政建设,提升人才培养质量。这些都对数字地形测量学课程提出了新的要求。目前,数字地形测量课程学建设尚存在以下挑战。

1 课程内容与实际生产技术存在脱节

现在测绘技术迭代更新很快,如:由传统的全野外数字测图向基于低空航空摄影测量的信息化测图发展,然而目前的教科书并没有包含这些新技术、新方法。此外,现在的课程还讲授较多的陈旧测图技术和测绘仪器。

2 课程内容与课时量不匹配

以昆明理工大学测绘工程专业为例,2023版的培养方案中该专业总学分压缩至170学分,其中数字地形测量课程由5学分压缩至4学分。目前该课程共80学时,包含48学时理论介绍,16学时仪器实验,16学时上机实践。在这些学时内完成理论知识、测量仪器和测图软件的介绍和使用非常紧张,难以保证学习效果。

3 课程教学模式单一

目前数字地形测量课程主要以课堂理论教授为主,其间穿插测量仪器和测图软件的教学。近年来,实践基地进行维修改造,配套的地形图测绘实践课程(4周)一般安排在校内进行。该种模式教学方法单一,且实践环境与野外作业环境有显著差别,不易激发学生的学习热情,无法有效与实际工作相衔接。

4 课程内容缺乏思政教育

目前数字地形测量学课程主要以传授测绘理论和技术应用为主,很少穿插典型的思政案例,无法与行业背景、区域经济发展和国家战略相结合。难以激发学生的爱国热情、家国情怀和大国工匠精神。导致学生对专业理解不透彻,缺乏专业自信,影响学习积极性,甚至有学生转去其他专业,学生生源流失。

二 课程改革实践

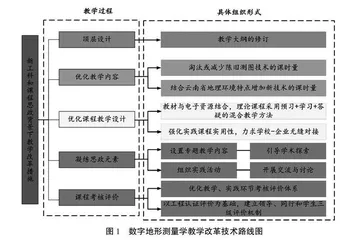

针对数字地形测量学课程存在的难题,本文围绕新工科人才培养的要求和立德树人的根本任务,通过顶层设计、优化教学内容、优化课程教学设计、凝练思政元素、调整课程考核方式等措施,培养学生理论联系实际、创新精神与解决问题的能力,树立严谨认真的科学态度和团结奋斗的工作作风,弘扬国家自豪感和专业认同感,实现了专业教育和思政教育的有机融合,详细技术路线图如图1所示。

(一) 顶层设计

在开课之前,组织任课教师瞄准新工科和工程认证的需求修订教学大纲,宏观上把握教学内容的取舍、教学模式的组合、章节学时的分配。另外,在教学方案的拟定上,重点章节精心设计思政案例,做到多维思政元素的无缝融入,实现“专业课程+思政教育”的有机融合。

(二) 优化课程内容

课程内容的优化包括对陈旧知识的删减和测绘新技术的增加。

以昆明理工大学测绘工程专业为例,目前数字地形测量学的课程大纲主要介绍了水准仪、经纬仪、全站仪和GNSS RTK等数字测图技术。但是课程中讲授的测图技术与实际生产单位有部分脱节。例一,在角度测量中,课程大纲中有4个学时用来讲授经纬仪的原理和使用方法,包括经纬仪架设的步骤以及光学读数方法。但是目前几乎所有的生产单位已经淘汰经纬仪,采用全站仪进行角度测量。例二,在高程测量中,安排了3个学时详细介绍了DS3微倾式水准仪的结构、操作步骤和校准方法,并且配套了6个学时的课内实验,采用DS3水准仪测量水准闭合环。对于自动安平水准仪和电子水准仪安排的学时较少,并且没有配套课内实验。但是在实际生产中,微倾式DS3水准仪已经淘汰,取而代之的是自动安平水准仪和电子水准仪。此外,还有原始的大平板测图等内容,早已经被新技术取代。因此,在新的课程大纲中应大胆地对淘汰技术进行删减,但为了保持测图技术体系的完整性,应以较少的课时对此部分进行粗略介绍。

云南省地貌复杂,山地面积占全省总面积的88.6%,平原只占全省总面积的4.8%。全省海拔高低落差最大可达6 636.6 m。东部为滇东、滇中高原,平均海拔2 000 m左右,表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵;西部高山峡谷相间,地势险峻,山岭和峡谷相对高差超过1 000 m。传统的测图技术在云南省受地形影响效率较低,而现代测绘技术突飞猛进,尤其是无人机技术的发展,其在大比例尺地形图测绘中起到了划时代的作用。由于云南省海拔落差大,植被茂盛,非常有必要将无人机倾斜摄影测量技术引入该课程。新增加的课程内容不仅要包括无人机倾斜摄影测量的理论介绍,重点还要注重培养学生的实践技能。例如,无人机倾斜摄影测量包括外业数据采集和内业数据处理。昆明理工大学测绘工程专业的培养方案中设置了无人机测绘课程,因此如若课时量不足,可重点培训学生对倾斜摄影测量数据的处理能力。此外,云南省河川纵横,湖泊众多。全省境内径流面积在100 km2以上的河流有1 002条。因此,有必要将跨河水准测量技术引入课程内容。