汽车轻量化设计与制造综合实验课程思政建设的路径探索

作者: 郭巍 赵丰 熊欣 孟正华 曾凡坤

摘 要:课程思政是国家思想铸魂工程教育战略的关键举措,是传承中华优秀传统文化的重要途径,是助力行业突破技术封锁的客观需求,是高校落实全方位育人的必然选择,是推动研究生全面发展的本质要求。汽车轻量化设计与制造综合实验课程为车辆工程核心专业课,是学生步入汽车行业必备知识体系的重要组成部分。该文在阐释课程思政建设深刻内涵的基础上,总结课程思政建设过程中面临的现实困境,提出课程思政建设的思路与举措,以期为车辆工程专业相关课程的思政建设与教学提供借鉴和启示。

关键词:课程思政;车辆工程;现实困境;思路与举措;汽车轻量化设计与制造综合实验

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)29-0055-05

Abstract: Curriculum ideology and politics is the key initiative of the education strategy of the national ideology soul-casting project, an important way to inherit the excellent Chinese traditional culture, an objective demand to help the industry break through the technological blockade, an inevitable choice for universities to implement all-round education, and an essential requirement to promote the comprehensive development of postgraduates. The course "Comprehensive Experiment of Automotive Lightweight Design and Manufacturing" is a core professional course of vehicle engineering, and an important part of the necessary knowledge system for students to enter the automotive industry. On the basis of explaining the profound connotation of the construction of curriculum ideology and politics, this paper summarizes the real dilemma faced in the process of construction of curriculum ideology and politics, and puts forward the ideas and measures of the construction of curriculum ideology and politics, in order to provide reference and inspiration for theideological and political construction of relevant courses in vehicle engineering industry.

Keywords: curriculum ideology and politics; vehicle engineering; real dilemma; ideas and measures; Comprehensive Experiment of Automotive Lightweight Design and Manufacturing

基金项目:高等学校学科创新引智计划“新能源汽车科学与关键技术学科创新引智基地”(B17034)

第一作者简介:郭巍(1982-),男,汉族,湖北武汉人,博士,副教授,博士研究生导师。研究方向为汽车轻量化。

*通信作者:孟正华(1980-),男,汉族,湖北武汉人,博士,副教授。研究方向为汽车轻量化。

2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上提出要“把思想政治工作贯穿教育教学全过程”[1]。2017年2月中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》提出要充分发掘和运用各学科蕴含的思想政治教育资源。2020年5月教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》提出把思政教育贯穿育人培养体系,充分发挥高校、教师、课程负责人的育人作用,切实提高人才培养质量。2022年7月教育部等十部门印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》提出推动各类课程与思政课同向同行,教育引导学生坚定“四个自信”,培养学生成为堪当民族复兴重任的时代新人。

高校在学生思想政治工作中,要做到“润物细无声”,这是高校思政工作的一个重要环节和难题。近年来,不少学者对课程思政的建设进行了报道,文献[2-6]分析了电力电子类、人文地理学、艺术设计和交通运输类等专业课程思政的建设与探索,重点介绍了思政元素融入课程教学的策略,课程思政开展的途径和方法。遗憾的是,针对车辆工程专业研究生课程思政的建设方案和实践案例还未见具体报道。

汽车轻量化设计与制造综合实验作为车辆工程专业研究生核心专业课,是学生进入汽车行业必备知识体系的重要组成部分。课程思政建设是车辆工程专业课程教学建设的核心内容,探索汽车轻量化设计与制造综合实验课程思政教育的现实困境、建设方法对于车辆工程专业的发展具有积极意义。

一 汽车轻量化设计与制造综合实验课程思政建设的内涵

在我国“碳达峰”“碳中和”目标的指引下,二氧化碳排放量力争在2030年前达到峰值,2060年前实现碳中和。汽车行业减碳,是实现以上目标的重要手段。汽车轻量化是实现以上目标的重要途径之一,汽车轻量化设计与制造综合实验课程的开展正是基于该目标。2020年,中国汽车工程学会发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,要求分别在在2025年、2030年、2035年,燃油乘用车轻量化系数降低10%、18%、25%,纯电动乘用车轻量化系数降低15%、25%、35%。国家政策的顺利实施、目标的如期达成,不仅关系到国家竞争力的提升,也深刻影响到社会、行业的稳定运行。研究生是国家科研工作的主力军,广大研究生群体需正确认识国家战略,自觉担负起时代赋予的重要责任。汽车轻量化设计与制造综合实验课程思政建设势在必行、意义深远。

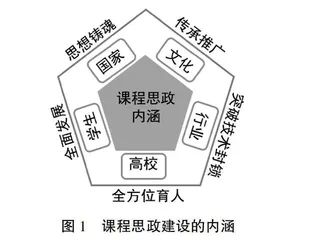

当前,国内外环境错综复杂,新时代我国的主要矛盾已然发生变化,教育需主动适应国家的重大战略需求,才能发挥应有的作用[7]。笔者以汽车轻量化设计与制造综合实验课程思政建设为例,从国家、文化、行业、高校和学生5个维度深入讨论课程思政的内涵,如图1所示。

(一) 课程思政建设是落实国家思想铸魂工程教育战略的关键举措

在我国“双碳”政策的目标下,汽车轻量化是汽车制造的重要方向,汽车的发展在我国国民经济中占有举足轻重的地位。党和国家对高校课程思政建设给予了充分的关注,究其根源:课程思政育人可以促进青年学子的国家认同、制度认同、文化认同,为国家的安定与民族复兴奠定坚实的意识形态基础。

(二) 课程思政是传承中国传统优秀文化的重要途径

文化是一个民族在长期发展过程中形成的生活方式的集合,体现了民族的智慧、蕴含了民族的性格、传承了民族的记忆。优秀的传统文化体现了卓越的道德理念与教育思想,可以为一个国家的发展注入思想灵魂[8]。我国汽车行业从零到一,有着辉煌的历史,涌现出一批大国工匠。专业教师在教学中,不仅要向学生传授专业知识,更要培养学生的文化自信和文化自觉。

(三) 课程思政是助力行业突破技术封锁的客观需求

汽车行业是国民经济的支柱行业,体现了国家的竞争力。目前新能源汽车蓬勃发展,这是我国汽车工业参与国际竞争的重要契机,是汽车产业应对能源安全、气候变化、环境保护和结构升级的重要突破口。教育关系到国家社会的未来,是具有战略性的人才培育工程。面对国外的“卡脖子”问题,其根本的解决措施就是培养一支专业知识卓越,政治素养高洁的国家安全人才。

(四) 课程思政是实现高校全员全方位全过程育人的必然选择

2020年9月,习近平总书记在科学家座谈会上强调“科学成就离不开精神支撑”[9]。如服务人民的爱国精神、敢为人先的创新精神、潜心研究的奉献精神、集智攻关的协同精神等支撑都是人才的“脊柱”,在不同专业课中也都有内蕴。研究生教育是集前沿性、原创性和不确定性为一体的专业知识体系[10]。研究生教育不仅要结合理论联系实践,更要关注学生的道德品质养成,全方位保障育人效果。

(五) 课程思政是推动学生全面发展的本质要求

卓越的研究生教育,是实现我们党和国家事业兴旺发达、后继有人、推进伟大事业、实现伟大梦想的重要途径。针对研究生的心理、思想、行为等方面进行深入分析和研究,加强思想政治教育工作的力度,全面提高研究生的综合素质,是实现研究生全面发展的必然要求。

二 汽车轻量化设计与制造综合实验课程思政建设的现实困境

目前,高校对于研究生价值观的塑造如果完全依赖思想政治理论课,其效果显然是微不足道的,专业课程和思政课程同向同行才是解决问题的关键。笔者聚焦于汽车轻量化设计与制造综合实验课程,调研了相关课程思政的建设情况,总结了课程思政建设的现实困境,如图2所示,主要存在于四个主体,分别为环境、教师、教材和学生。

(一) 课程思政中教学环境的开发和转化不充分

马克思说:“人创造环境,同样,环境也创造人。”从功能的角度和本质上,可以将课程思政环境分为正、负两种类型。正面的环境对大学生的思想教育具有正面或激励的效果,而负面的环境对大学生的价值观形成却是逆向的。客观存在的历史事实、当前的国内外环境以及将来国家社会的发展未知都是课程思政环境的一种形式,如若没有被学生所理解、学习、掌握和利用,就无法形成一个积极的环境,无法有效激发学生的热情。但现实中,高校思政工作中的许多困难也反映出,高校思政教育资源的开发与教学载体的整合仍有值得深入的空间。

(二) 课程思政中教师的育人意识和能力不完备

对于课程责任教师,推进课程思政建设最根本的改变,是要改变以往重知识传授、重科研产出、轻价值引领、轻身心成长的观念,转变为肩负培养党和国家优秀人才的政治使命。一些教师在教学中态度轻率,育人意识淡薄,使得教学内容无法匹配社会意识。另外,部分专业课老师对于马克思主义方法论、特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的认识不足,政治立场不稳、思想融合能力不足,致使对学生思政教育效果大打折扣。

课程思政率先实施的高校,由于实施对象范围比较大,包含本、专科以及硕博生课程,任课教师思想政治修养和教学水平参差不齐。课程思政实践中,存在着课程思政目标不明确、缺乏,或简单套用社会案例的情况,无形中淡化了研究生课程思政的教育目标。从当前的课程思政实施建设来看,仍有落实不全面、不深入、不充分等问题,其实质问题是有关责任教师的教育意识与能力不健全。

(三) 课程思政中教材的案例设计和安排不深刻

在实施课程思政教育的过程中,许多教师在教学内容设计上存在着不足,思政案例的引证也呈现出“新闻化”的趋势,大量的教学内容随意性和深度不足。许多教师对课程的要求和教学内容不了解;由于学科思政的内容不够清晰,在选题、内容表达等方面缺乏清晰的考虑,致使相关学科的思政改革只是表象,不能满足学生的需求。然而,在实施课程思政改革的过程中,教师往往忽略了其深层含义。由于课程的教学案例缺少细致入微的磨砺,从而削弱了其潜移默化的作用。新时代大学生的特点和需求越来越明显,这就需要在教学内容、教学方法等方面进行改革。