粉体表面改性课课程思政建设与教学改革探索

作者: 李春全 袁方 孙志明

摘 要:矿物加工工程专业人才培养是保障国家能源安全与社会经济建设人才战略的关键环节,而矿物加工工程专业课程融入思政元素则是当前人才培养过程的重要模式。在思政和专业教育全面融合的背景下,该文以粉体表面改性课程为例,初步总结和探讨课程思政在矿物加工工程专业人才培养过程中的思政元素、教学方法与载体途径,以及教学效果评价体系,以期提升学生培养质量,培育新时代具备“科学观、工程观、全局观”等学科基础知识和理论、创新实践能力强的矿物加工工程专业人才,从而为保障矿产资源安全和社会可持续发展提供有力支持。

关键词:粉体表面改性;矿物加工工程;课程思政;人才培养;教学改革

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)29-0148-04

Abstract: The cultivation of professional talents in mineral processing engineering is a key link in ensuring national energy security and social and economic construction talent strategy, and the integration of ideological and political elements into mineral processing engineering courses is an important mode in the current talent cultivation process. In the context of the comprehensive integration of ideological and professional education, this paper takes the Powder Surface Modification course as an example to preliminarily summarize and explore the ideological and political elements, teaching methods, and carrier pathways of course ideological and political education in the training process of mineral processing engineering professionals, as well as the evaluation system for teaching effectiveness. The aim is to improve the quality of student training, cultivate mineral processing engineering professionals with strong theoretical and innovative practical abilities in disciplines such as scientific, engineering, and global perspectives in the new era, and provide strong support for ensuring the safety of mineral resources and sustainable social development.

Keywords: Powder Surface Modification; mineral processing engineering; course ideological and political education; talent cultivation; teaching reform

基金项目:北京市高等教育学会2023年立项重点课题“‘双碳’战略下碳储科学与工程新专业复合型拔尖创新人才培养”(ZD202326);中国矿业大学(北京)本科教育教学改革与研究项目“具有中国矿业大学(北京)特色的碳储科学与工程专业调研及建设规划”(J220309)

第一作者简介:李春全(1992-),男,汉族,山西运城人,博士,副教授,系副主任,研究生院院长助理,博士研究生导师。研究方向为非金属矿加工与应用。

矿业是我国国民经济发展的基石,而粉体表面改性数十年来一直是当今研究最为活跃、进展最快的粉体科技领域之一,新的粉体表面改性原理与方法、工艺与装备、改性剂与应用和新型改性粉体材料等不断涌现[1]。在思政和专业教育全面融合的背景下,矿物加工工程专业融入思政元素是当前人才培养过程的关键环节和重要组成。本文以粉体表面改性课程为重要依托,通过课程总结与实践环节建设,初步总结和探讨了思政元素建设、教学方法与载体途径,以及教学效果评价体系,以期提升矿物加工工程专业学生培养质量,从而为培养具有家国情怀的高素质行业精英人才和促进社会可持续发展提供有力支持[2]。

一 课程介绍

粉体表面改性课程属于中国矿业大学(北京)矿物加工工程专业开设的专业选修课。旨在系统地介绍粉体表面改性的原理、方法、工艺、设备、表面改性剂、粉体表面改性产品的评价方法、粉体表面有机改性、粉体表面无机改性及粉体插层改性,在教学中着重培养学生应用粉体表面改性的理论知识来分析并解决矿产资源深加工与应用过程中的复杂工程问题的能力。先修课程主要包括物理化学、有机化学、无机与分析化学、矿物及工艺矿物学和非金属矿加工与应用等。

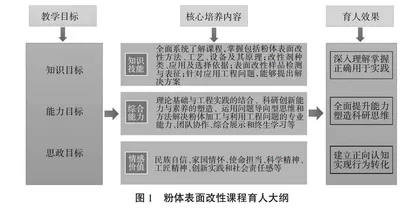

二 育人大纲

根据课程体系和内容,制定了粉体表面改性课程教学大纲(图1),凝炼出本课程的知识、能力、思政目标,进行了本课程思政顶层设计。课程的知识目标为全面系统了解课程,掌握包括粉体表面改性及其应用、粉体表面改性的主要内容、粉体表面改性的发展趋势;粉体表面改性方法、工艺、设备及其原理;粉体表面改性剂的种类、应用及选择依据;表面改性样品的检测与表征,并最终具备分析和评价粉体表面改性技术在矿产资源深加工过程中应用的工程问题,能够提出解决方案。在此基础上,重点培养学生的综合能力,包括理论基础与工程实践的结合、科研创新能力与素养的塑造、运用问题导向型思维和方法解决粉体加工与利用工程问题的专业能力、团队协作、综合展示和终生学习等综合能力的培养。注重将思政教育融入教学,使学生在掌握知识、提升能力的基础上,将民族自信、家国情怀、使命担当、科学精神、工匠精神、创新实践和社会责任感等内化为本能行为,引导学生在今后的工作和生活中建立正确认知、实现自我价值发挥[3]。

三 思政建设

习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上强调,青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”,这一时期心智逐渐健全,思维进入最活跃状态,最需要精心引导和栽培。而课程思政建设,最根本的是解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。思想政治教育应当贯穿整个课堂教育,尤其是专业教育[4]。

粉体表面改性根据课程教学大纲要求,其教学内容包括粉体表面改性理论基础、方法与工艺、设备、改性剂、样品检测表征,以及有机、无机和插层应用实例等模块,总计16学时。笔者结合粉体表面改性课程内容,在不同的章节根据课程内容将具有家国情怀的能源行业精英人才培养、新时代矿业工程专业大学生的使命担当、敢为人先的创新意识与能力构建、加强粉体表面改性研究事关民生福祉等课程思政元素融入到粉体表面改性课堂教学内容,从而做到学生培养过程的“引大道”(理想信念、价值追求、社会担当)和“启大智”(科学精神、工匠情怀、人文素养)。

(一) 具有家国情怀的能源行业精英人才培养

中国矿业大学(北京)以“建设世界一流能源科技大学”为发展目标,以培养具有“家国情怀、精英素养、能源特质”的高素质创新型人才为培养目标,践行高层次行业人才自主培养的担当,构筑面向未来能源革命的一流矿业类新工科体系。而矿物加工工程专业则是面向煤炭加工、矿产资源综合利用与深加工领域培养具有扎实的自然科学基础和矿物加工工程专业知识,以及较高的人文科学素养和职业素养、良好的沟通与组织管理能力、较强的自主学习与自我完善能力、较强的创新意识、较宽的国际视野和跨文化交流与合作能力及适应现代化建设需要的优秀人才。粉体表面改性课程在建设与授课过程中,始终秉持对接国家和行业高质量发展要求,实时更新行业发展动态与前沿技术,让学生充分把握粉体表面改性与利用行业的重大突破与颠覆性技术,并认识到现有粉体加工行业注重推动传统矿物粉体加工专业跨学科、信息化、智能化的交叉融合,并逐步拓展到空天地海一体化的全方位发展与利用。通过与前沿技术的交叉融合,充分使学生认知矿业应用领域的广泛,以及与前沿芯片、航天、军事的紧密结合,增强学生矿业报国的决心[5]。

(二) 新时代矿业工程专业大学生的使命担当

大学生是民族的希望和未来,肩负着矿业强国的时代责任和实现中华民族伟大复兴的历史使命。矿业工程学科从产生、发展到逐步壮大的过程充分体现了科学家的责任担当。明代宋应星著有《天工开物》,对矿物分选与加工技术已有较多描述;清代康熙年间赵天爵发现锡矿,开辟我国锡矿利用新篇章;第一代煤矿矿师高寿林,是黄石百年煤矿——富源煤矿的技术奠基人;“矿山铁汉、当代愚公”侯占友,几十年如一日为我国煤矿开采贡献毕生心血。这些矿业领域的奠基人,正是源于一种对人类社会的强烈责任感,将自己的追求融入到了人类社会的永续发展之中[6]。此外,结合近现代著名人物事迹(钱鸣高、陈清如、王淀佐和孙传尧等)作为德育典型案例,有机融入“富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善”社会主义核心价值观及中国优秀传统文化;同时通过介绍矿大的历史沿革,加深作为一名矿大人的荣誉感和责任感,增强学生报国的决心和意志。

(三) 敢为人先的创新意识与能力构建

当前,国际形势错综复杂,经过数十年的改革开放,我国同其他国家已形成“我中有你、你中有我”的现代格局,与世界的相互影响正在加深。在本课程教学过程中,结合现有的国内外矿物粉体加工设备与技术的发展水平,可引导学生对复杂的国际国内形势进行思考,使学生加深对“推动构建人类命运共同体”和“合作共赢的新型国际关系”的理解。国家的发展,受到内政和外交诸多因素叠加效应的影响,面对他国对我国的技术封锁和先期优势,教师应教育学生树立自主研发和开拓创新意识,要勇闯无人区,敢啃硬骨头,积极攻克超细矿物粉体制备与分散改性技术难题,为提升我国国际影响力贡献力量。

(四) 加强粉体表面改性研究事关民生福祉

共同富裕是中国现代化的重要特征,是人民群众的共同期盼,是社会主义的本质要求。在课程教授过程中,区域的工业发展水平之分,反映了我国乃至世界区域经济发展的不平衡现状。区域的粉体加工技术水平与经济发展水平所处的阶段亦密切相关。在本课程教学过程中,教师可启发学生对区域经济平衡发展进行思考,提出切实可行的“先进技术就是生产力”的有益措施和建议。并系统地通过对颗粒检测技术的发展历程(重力沉降、盖革计数器、激光粒度仪等)、表面改性设备的发展历程(高速加热式混合机、SLG连续式粉体表面改性机、多功能表面改性机)、表面改性剂的研发历程(最初购买国外产品,到仿制国外产品,再到研发新产品),加之教师对知识点及其引申意义的讲解,培养学生甘于奉献、扎根基层的精神,引导学生为乡村振兴、共同富裕贡献自己的力量[7]。