新时代大学生马克思主义理论素养的逻辑内涵与优化路径

作者: 孙向群 任倩雯

摘 要:党的二十大报告对大学生理论信念教育从主要任务、方法论等方面做全面部署,对大学生理论信念教育的要求提高到新的高度。新时代新征程背景下,大学生将全程参与社会主义现代化国家的建设,提升大学生马克思主义理论素养,坚定其理论信念具有重要的价值意蕴。阅读马克思主义经典著作以追溯理论素养本源,理论性结合现实性以深化理论素养内涵,增强思政课获得感以筑牢理论素养根基,充分挖掘和学习专业课程中的思政元素以协同理论素养培育,从中华优秀传统文化精华中汲取丰富的滋养以涵养理论素养土壤。

关键词:马克思主义理论;素养;优化路径;思政元素;思政教育

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)29-0176-05

Abstract: The report of the 20th National Congress of the Communist Party of China has made a comprehensive deployment of the theoretical belief education of college students from the main tasks, methodology and other aspects, and the requirements for the theoretical belief education of college students have been raised to a new level. Under the background of the new era and new journey, college students will participate in the construction of a socialist modern country, so improving their Marxist theoretical literacyand strengthening their theoretical beliefs will have important value implications. It is necessary to read Marxist classics to trace the source of theoretical literacy, combine theory with reality to deepen the connotation of theoretical literacy, enhance the sense of acquisition of ideological and political courses to build the foundation of theoretical literacy. It is necessary to fully tap and learn the ideological and political elements in professional courses to coordinate the cultivation of theoretical literacy, and draw rich nourishment from the essence of excellent traditional Chinese culture to cultivate the soil of theoretical literacy.

Keywords: Marxist theoretical; accomplishment; optimize the path; ideological and political elements; ideological and political education

基金项目:齐鲁工业大学2020年度教学改革研究项目“新时代山东高校大学生马克思主义理论素养培育机制研究”阶段性成果(2020szzx19)

第一作者简介:孙向群(1972-),女,汉族,山东聊城人,博士,教授。研究方向为思想政治教育。

*通信作者:任倩雯(1997-),女,汉族,山东威海人,硕士,助教。研究方向为思想政治教育。

党的二十大报告将青年工作提升到国家战略性工作的层面上,提出“用党的科学理论武装青年[1]”。报告从任务内容、方法论等方面对当代中国青年的理论信念教育做了全面部署,将青年理论信念教育的要求提高到了崭新的高度。大学生是青年的中坚力量,是新时代新征程全面建设社会主义现代化国家的实践者、见证者。大学生的理论信念关乎国家和人民事业的未来和前途,其自身马克思主义理论素养的状况也因此越来越受到党和国家的高度重视。

一 马克思主义理论素养的逻辑内涵

“素养”最早出自于《汉书·李寻传》中“马不伏历,不可以趋道;士不素养,不可以重国[2]”,在《现代汉语词典》中,将之解释为“平日的修养”,在《辞海》中,释义为“经常修习培养”。综合起来,“素养”意为人的某方面经过长时期的修习培养所能达到的高度。由此可见,“素养”因其可通过后天的习得、熏染、塑造呈现出一个动态的发展过程。

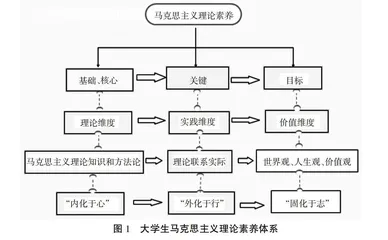

马克思主义理论是指包含马克思主义经典理论、基本原理及其中国化时代化的理论成果。马克思主义理论素养是指人经过学习所获得的马克思主义理论知识、方法论、理论与实践相结合的能力以及三者“修习涵养”所达到的程度,是对马克思主义理论内容的理解、掌握以及运用能力的综合体现。大学生马克思主义理论素养是指大学生通过学习、掌握马克思主义及其中国化时代化理论成果,夯实理论素养的根基,学会在现实生活中运用所学理论知识来分析问题、解决问题,深化理论素养,从而更加坚定对马克思主义信仰,增强社会主义和共产主义的信念,使马克思主义理论“内化于心,外化于行,固化于志”,实现理论素养的目标引领,其结构包括理论、实践和价值三重维度,三者存在着密切的逻辑关系形成一套体系,如图1所示。

理论维度:是大学生马克思主义理论素养的根本、基础和核心。通过了解马克思主义创始人及其继承者生活的时代背景,把握其所处的时代主题、社会状况和所要解决的时代问题,了解其写作动机,以深刻理解理论创作的重大意义。掌握马克思主义发展演进的历史进程,使大学生在对马克思主义理论内容学习的基础上加深对马克思主义基本原理的理解,真正学懂弄通其核心要义和精神实质,做到大学生理论素养的“内化于心”。

实践维度:是对马克思主义基本原理的运用,是深化大学生马克思主义理论素养内涵的关键所在。深刻理解和掌握唯物辩证法和唯物史观、马克思主义政治经济学、科学社会主义的方法论,学习其看待问题、分析问题和解决问题的方法,加强自身的马克思主义方法论素养,掌握其理论的实践要求,使大学生在面临现实社会中的实际问题时,能够作出正确的价值判断和恰当的行为选择。提升大学生主动参与政治生活、社会生活的意识和能力,实现大学生理论素养的“外化于行”。

价值维度:包括世界观、人生观和价值观,是对理论内容维度的思想认识和情感上的升华,与内容维度和实践维度一起构成提升大学生理论素养的目标。世界观是对世界的总体看法,包括自然观、历史观和实践观等。人生观包括自身、自身与他人以及与社会的关系。价值观是对事物的看法,表现为理想信念、道德情操等[3],经型塑后相对稳定。加强大学生理论自觉和理论自信,增进大学生理论信仰的认同度,坚定大学生的中国特色社会主义共同理想的信念,坚定在中国共产党的领导下为实现中华民族伟大复兴而奋斗的决心。通过提升理论素养帮助大学生养成正确的“三观”,使之“固化于志”。

二 新时代大学生马克思主义理论素养的价值意蕴

新时代新征程背景下,大学生是国家和人民事业发展的生力军,其理论信念状况与国家和人民事业的未来密切相关。提升大学生马克思主义理论素养具有重要的价值意蕴。

(一) 大学生自身健康成长的需要

大学阶段是世界观、人生观、价值观型塑的关键时期,抓好这一时期“三观”的养成十分重要。当前我国社会正处于深度转型时期,给政治、经济、文化和社会等各个领域带来深刻变化。在社会主义市场经济条件下,价值观念产生分化与冲突,呈现出多元化态势。部分高校大学生被社会上一些错误思想误导,享乐主义、极端个人主义、功利主义倾向日益明显,使命感与责任意识逐渐淡化,世界观、人生观和价值观发生偏差。在这种情况下,若不对他们的“三观”及时纠偏,加以教育和引导,就会严重影响到大学生身心的健康成长。“人生的扣子从一开始就要扣好[4]”。高校对于帮助大学生成长成才,对于培养社会主义事业接班人的“四有”新人,对在大学生中培育和践行社会主义核心价值观起着十分关键的作用。“要坚持不懈传播马克思主义科学理论,抓好马克思主义理论教育,为学生一生成长奠定科学的思想基础。[5]”可以看出,通过对高校大学生加强马克思主义理论教育,提升自身理论素养,是大学生的健康成长以及个体价值的实现过程中不可缺少的一环。

(二) 推进人才强国战略工程的重要环节

党的二十大报告首次将“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑[1]”作为一个单独部分论述,显著提升了人才工作的战略位次,高质量人才成为推动高质量发展、高水平科技自立自强的基础性、战略性资源,这在“两个大局”背景下、在意识形态领域的斗争日趋激烈的今天极具全局性和指导性意义。高质量人才所具备的综合素养中除专业素养以外,其自身的马克思主义理论素养亦非常重要,它关系到培养什么人以及为谁培养人的教育的根本问题,但在以往的高等教育中,对大学生马克思主义理论素养方面的培育长期是一个薄弱环节,重视程度不够,成为推进人才强国战略工程的一块短板。政治方向“事关党的前途命运和事业兴衰成败”,这个根本性问题“就是共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想[6]”。作为社会主义事业的建设者,大学生的价值取向决定着未来整个国家和社会的价值取向和前进方向,决定着党和国家事业的持续性和长久性,关系到中国特色社会主义事业是否后继有人,因此加强大学生马克思主义理论素养是补齐战略短板、推进人才强国战略工程的重要环节。

(三) 新时代新征程建设中国特色社会主义事业的需要

在2023年新年贺词中,习近平总书记从赓续国家和人民事业发展的高度上对广大青年寄予深切厚望:“中国发展要靠广大青年挺膺担当”。当前,随着经济全球化的深入发展、文化多元化的加速演进,大量的西方社会思潮传涌入中国,各种思想和价值观念发生相互碰撞、激烈交锋,高校又是各种社会思潮交织汇集地,对正处于世界观、人生观、价值观形成时期的大学生精神层面上带来强烈冲击,部分学生的理想信念发生动摇,政治认同弱化,对走社会主义道路意志不够坚定,对社会主义和共产主义理想产生怀疑。习近平总书记指出,“理想指引人生方向,信念决定事业成败[7]”,“理论上清醒,政治上才能坚定[5]”,提出要“让真理武装我们的头脑,让真理指引我们的理想,让真理坚定我们的信仰[5]”。在新时代新征程背景下,为持续推进中国特色社会主义伟大事业,就必须着力提升大学生的理论素养,增进其对“四个选择”、对中国特色社会主义的“四个自信”的深刻理解,牢牢守住高校大学生的思想阵地,保持其正确的政治方向,坚定其理想信念。

三 新时代大学生马克思主义理论素养的优化路径

新时代新征程上大学生为实现中华民族伟大复兴需要付出更为艰巨、更为艰苦的努力,要求大学生具备精湛的专业知识和技能外,还须兼有过硬的马克思主义的理论功底。阅读马克思主义经典著作,理论性联系现实性,增强思政课获得感,充分挖掘学习专业课中的思政元素,从中华民族优秀传统文化精华中汲取丰厚的精神滋养是大学生提升自身理论素养的优化路径。

(一) 阅读马克思主义经典著作,追溯理论素养本源