微电子专业类课程项目式混合教学模式实践探索

作者: 毕开西 梅林玉 耿文平 乔骁骏

摘 要:微纳电子技术发展概述专题课程是高等院校微电子科学与工程专业的一门综合类专业选修课程,对提升学生微电子行业的技术领域、前沿动态和发展趋势认知具有重要意义。该文作者基于自身及所在团队老师多年微电子类项目申报经验及国内外热点问题,编写了微纳光电子技术、微机电MEMS系统等主题章节,并以微机电MEMS系统章节为例,将国家自然科学基金项目申报与微电子教学内容相结合,从研究背景、技术瓶颈和解决方案等方面探讨微电子知识在高校科研中的应用,突出微电子学科领域所涉及关键技术的相关概念、特点、应用现状及发展趋势,通过项目式混合教学模式助力微电子专业学生培养模式优化升级。

关键词:微纳电子技术;微电子类项目;国内外热点;混合教学模式;学生培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)30-0132-04

Abstract: The Thematic Course of Micro-nano Electronic Technology is a comprehensive elective course for microelectronics science and engineering majors in many colleges or universities, which is of great significance to improve students' cognition of the technical field, frontier trends and development trends of microelectronics industry. By combining with microelectronics project experience of team teachers and hot issues at home and abroad, the authors have written some chapters including micro-nano optoelectronics technology, MEMS system and so on. Taking MEMS system chapter as an example, we combined project of National Natural Science Foundation of China (NFSC) with the content of microelectronics teaching. Then the applications of microelectronics knowledge in university scientific research is discussed from the aspects of research background, technical bottleneck and solution method, highlighting the related concepts, characteristics, application status and development trend of key technologies involved in the field of microelectronics. The project based blended learning mode maybe useful for optimizing and promoting the training mode of microelectronics students.

Keywords: micro-nano electronic technology; microelectronics project; hot issues at home and abroad; blended learning mode;udent training

基金项目:山西省教育厅关于山西省高等学校教学改革创新项目“‘项目教学’课程混合式教学模式实践研究”(J2021367);中北大学2021年高等学校教学改革创新项目“‘项目教学’课程混合式教学模式实践研究”(202160)

第一作者简介:毕开西(1990-),男,汉族,山西晋城人,博士,副教授。研究方向为微纳制造及光电子器件。

*通信作者:梅林玉(1981-),女,汉族,湖北黄冈人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为碳基集成光电子器件。

微电子产业是国家信息化和智能化发展的基石,其涉及到的上下游研发应用产业面极为广泛,直接影响国家的经济发展、国防安全和社会稳定。微电子产业对从业人员的专业性及跨学科理解执行能力要求较高,国家层面的政策倡导及高等院校人才培养的响应配合至关重要。针对我国当前微电子相关产业几十万的人才缺口,如何高质量培养微电子人才已成为我国面临的重要问题[1-3]。

纵观国外微电子产业政策引导及人才培养方面,美国白宫科技政策办公室(OSTP)曾发布《国家微电子研究战略》,该报告概述了未来五年微电子领域的发展目标、关键需求和行动方案等内容,积极倡导微电子专业人才培养和留美工作,以增强美国在微电子领域的科研教学和工业生产方面的全球领先地位。美国国家科学基金会(NSF)也将微电子相关内容纳入至相关行业课程,在微电子关键领域的教师招聘、人才培养和项目资助等方面进行了补强。我国在《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》和《“十四五”信息通信行业发展规划》等方面也进行了政策引导。在微电子领域人才培养和相关产学研孵化,曾先后支持了北京大学、清华大学等9所建设示范性微电子学院和北京航空航天大学、北京理工大学等19所筹备建设示范性微电子学院。国内很多理工科院校也先后响应国家微电子产业发展需求,先后筹建了微电子相关专业,陆续探索了一些新型教学模式,以适应我国微电子产业发展需求。

长沙理工大学谢海情等[4]指出当前微电子课程普遍面临教学手段单一、学生独立思考和课堂融入能力差、考核方式脱离实际等现实问题,提出了丰富教学手段和培养学生实践能力双管齐下的教学改革手段。渤海大学陆晓东等[5]也指出人才培养需按岗位需要和规律进行人才培养,构建课内课外结合,产业教学引导的课程体系改革。南通大学朱友华认为当前微电子课程内容难以匹配微电子迅猛发展的速度,存在脱节现象,需探求校企合作或产业引导的模式以提高教学使用性。宁波大学刘小辉等[6]围绕微电子产业的高速发展和高校创新型人才队伍培养问题,提出了“产教融合、校企合作”的协同育人模式,通过增强企业与高校间沟通交流,以市场需求为主导因素将课堂理论教学与生产实践融为一体,以提升学生的学习实践能力。

国内众多理工科院校已认识到教学与实际生产结合的重要性,正逐步以国家/省部级政策指向,通过将各类申报项目引入到日常教学活动中,以形成独具特色的专业授课模式[7-9]。重庆大学刘海涛等[10]把工程项目作为实验课程设置的基础,将其分解为多个阶段和步骤在课堂上进行讲解,最终完成微电子专业课程的“项目混合式”实验课程授课。桂林电子科技大学任婕[11]通过项目式教学改善学生实践能力不足和所学知识与实际应用衔接欠缺问题,有效地激发了学生的学习热情。因此,分析微电子类课程特点,围绕当前产业界或科研界项目研究热点问题,设置合理的教学章节分布进行讲解及学生互动,并采用合理的评价模式进行评估,最终完成项目式混合教学模式与微电子行业的良好融合将是本文的重点内容,也是国内众多高校研究热点课题。

一 微纳电子技术发展概述专题课程特点

微纳电子技术发展概述专题课程是微电子科学与工程专业的一门综合类专业选修课程,该课程设置在四年级第一学期,先修课程包括微纳电子器件测试技术、MEMS设计、集成电路分析与设计等,是一门深入了解和认识微电子科学与工程专业发展趋势和前沿动态的课程。重点针对微纳电子学科领域所涉及关键技术的相关概念、特点、应用现状及发展趋势进行讲解,使学生了解半导体物理与器件、集成电路工艺、材料、集成电路设计、微纳传感和MEMS技术等概念和内涵。教学中结合应用背景,重点反映微纳电子技术发展现状,结合我国微纳电子领域“缺芯少魂”及关键技术“卡脖子”现状,激发学生专业学习热情。通过对本课程的学习,使学生对本专业涉及的技术领域、前沿动态和发展前景拥有整体认知。

二 微电子类课程项目式混合教学模式研究内容

(一) 微纳电子技术发展概述专题课程项目式混合教学模式构建

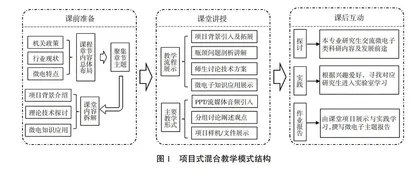

微纳电子技术发展概述专题课程项目式混合教学模式构建的核心思想是基于SPOC信息环境,要充分发挥传统教学的优势,借助网络教学平台,对现有的课堂教学模式进行颠覆改革,重视做好课前准备,课中知识内化及课后的复习巩固,以学生为中心,在人才培养中让教学更加直观、清晰,提升线上线下混合式教学的水平。具体模式构建思路如图1所示。

指导思想:以学生为中心进行教学设计、任务发布和SPOC资源建立;对现有的课堂教学模式进行颠覆改革。

设计思路:课程教学是教育教学的主体所在,线上线下混合教学模式下,学生的学习不受时间和地点的限制,实现实时的线上交流,在这过程中涉及很多主体,教师、学生、学习材料及情境等,是混合式的课堂结构模式。

显著特点:“以项目为主线、教师为主导、学生为主体”,引导学生积极参与教学,使学生的创新能力及实践能力均得到提升。有效地提升了学生的学习积极性,提升了教学水平。

(二) 微纳电子技术发展概述专题课程教学内容设置

当前微纳电子技术发展概述专题课程内容设置存在如下问题:①按教材顺序依次讲解零散知识点,难以引起学生的学习兴趣;②在有限的学时内进行大量的知识灌输,无法培养学生对知识系统学习和应用的能力;③知识与应用处在脱节状态,学生到实践中仍不知从何下手,更难具备在实际中独立完成工作任务的能力。针对微纳电子技术发展概述专题学科交叉融合课程特点,结合当前国内外研究热点问题及学校科研特色,本门课程初步认为应该划分为绪论、微纳光电子技术、微纳量子信息技术、先进封装和系统集成技术、微机电MEMS系统和智能传感器微系统,共6个章节。每个章节根据实际授课需求大致分配为2~4个授课学时。本门课程所涉及到的6个章节均为本单位长期项目申报或积极参与的板块,根据不同内容权重,每个章节在进行专业知识讲解的基础之上筹划1~2个类别的项目进行案例展示,其对应的项目课程思路图如图2所示。

本文以微机电MEMS系统章节内容为例,首先介绍了几种典型的MEMS器件的工作原理和发展历程。然后聚焦典型硅基MEMS微压力学传感器件,结合研究生仿真测试结果(图3),为学生讲解传统硅基MEMS微压力学传感器件的工作原理是受外力后半导体应变结构发生机械形变,进而引起器件电阻率的变化。具体可由公式≈=πEε表述其器件灵敏度和检测限性能指标。作为传感器件灵敏度,其正相关于敏感结构弹性系数。为提升传感器件灵敏度,硅基压力MEMS器件先后引入了薄膜结构、岛膜结构、梁膜结构等以提高弹性系数,增强器件灵敏度。尽管进行了各种优化,但受限于体硅材料属性和微米级特征尺寸,其灵敏度和检测最小值提升困难。

我国《“十四五”医疗装备产业发展规划》等机关政策文件,明确要求了医疗系统的智能升级和高精度监测等具体需求。比如重症病人的呼吸机等医疗设备,其前端气压检测数值普遍为Pa量级,传统硅基MEMS力学传感器件大多为kPa量级,其应用于高精度医疗设备监测困难较大。面对政策引导和实际需求,以微电子专业学生的视角,如何采用新材料和新结构以提升器件性能,将在授课教师的引导下对学生发起提问和分组讨论。待学生讨论发言之后,教师以自己申报的国家青年基金项目为例,介绍了石墨烯具有大约1.8×104的应变系数,且单原子厚度导致石墨烯能带结构对外部应力环境变化响应极为灵敏,有报道称实验室级的纯石墨烯压力传感器灵敏度比较容易高出硅基压力传感器灵敏度数十倍。那么石墨烯碳基压力传感器性能是否还可以进一步提升呢?提示学生石墨烯的能带结构可由外部电场环境进行无损调制,看是否可通过引入外部极化材料对石墨烯界面进行电学性能调制?随后授课教师引出铁电/石墨烯复合压感薄膜结构,并对其工作原理和潜在性能从软件仿真上进行了性能预判。