文化濡化与涵化视角下高校文旅创新创业实践课内容建构研究

作者: 任凯 乌铁红 卫银栋

摘 要:文旅创新创业类实践课程是新文科背景下旅游管理专业最重要的旅游实践课程,对学生旅游实践力、旅游核心素养的培养具有基础性地位和作用。基于文化濡化和涵化的含义剖析及其教学实现路径解析,提出文旅创新创业课程模式,是全民创业环境适应性延续和课程能效提升过程。以内蒙古大学为实证案例,以高校主动适应社会创业氛围变革并通过课程体系体现地域特色和自主创新为目标,从基础环境和课程本体两方面搭建高校文旅创新创业类实践课程内容建构框架。对现有相关课程改革有一定启示,同时形成文旅创新创业课程模式及内容研究的一个主题领域。

关键词:文化濡化;文化涵化;教学体系;文旅创新;课程模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)31-0067-06

Abstract: Cultural and tourism innovation and entrepreneurship practical courses are the most important tourism practical courses for tourism management majors under the background of new liberal arts. They have a fundamental position and role in cultivating students' tourism practical ability and core tourism literacy. Based on the analysis of the meaning of cultural immersion and cultivation, as well as the analysis of the teaching implementation path, this paper proposes a cultural and tourism innovation and entrepreneurship curriculum model to promote the adaptability and efficiency improvement of the national entrepreneurship environment. Taking Inner Mongolia University as an empirical case, with the goal of actively adapting to the changes in social entrepreneurship atmosphere and reflecting regional characteristics and independent innovation through the curriculum system, a content construction framework for practical courses in cultural and tourism innovation and entrepreneurship in universities is constructed from two aspects: the basic environment and the curriculum itself. This provides some inspiration for the reform of existing related courses, and at the same time, forms a thematic area for the study of the model and content of cultural and tourism innovation and entrepreneurship courses.

Keywords: cultural immersion; cultural assimilation; teaching system; cultural and tourism innovation; course mode

2020年11月,教育部出台《新文科建设宣言》①,指出构建中国特色的文科培养体系应促进专业优化、夯实课程体系和推动模式创新,根据其相关指示,新文科建设背景下的旅游管理专业要紧跟产业变革趋势,推动教学内容更新和模式创新。在旅游管理教学研究与改革实践中,实践教学是最为重要的环节之一,承担着新文科“接地气”这一重任,尤其强调要对新时代新技术环境下文旅创新创业实践课程的内容体系进行建构,进而保障旅游管理培养体系的质量。

作为较为系统化的教育体系,文旅创新创业实践课程呈现出与特定阶段社会环境互馈的动态性规律。文旅本身对接着时代动向和社会变化,其创新创业实践课程具备开放性和发展性特征,因此,要求课程体系内容的建构要适应社会创业氛围的历史演进规律、对接当下时代的社会需求、体现地域文化的组织特色,才能实现文旅创新创业课程能效的最大化。近些年,国内部分旅游强校在这方面做出很多尝试,并取得一定成效,比如南开大学开展旅游管理虚拟仿真教学改革,通过自主参与赋予教学过程游戏化元素[1];中山大学开设移动课堂和在地教学,通过产教融合赋予教学过程解决时间问题的能力等[2]。这些探索对高校旅游专业课程创新改革具体策略及方法方面有一定启示,但是在创新创业教育成为国家战略的大背景下,高校旅游专业如何能够主动适应社会创业氛围变革并在课程内容建构中体现地域特色和自主创新,最终提升课程能效还有待进一步研究,这一过程是本文要解决的主要难点。

一 创新界定和创新创业课程历史沿革

(一) 创新的界定

1 概念解析和内涵

创新最早被奥地利经济学家约瑟夫·熊波特(Joseph Schumpeter)提出,在《经济发展理论》[3]一书中,熊波特首次强调了创新在经济发展中的核心作用“在竞争的新体制里,新组合意味着对旧组合通过竞争加以消灭”,并将创新定义为一种驱动变革的动力。熊波特认为创新是“一种从来没有过的生产要素和生产条件的新组合被引入生产体系”,表现为“新产品或产品新特性、新生产方法或新商业处理方式、新市场、新的材料供应来源、新的工业组织模式。”这一定义具有限定性,将创新定义在商业范畴中,即强调“创新生产要素的商业化应用”,同时衍生出两种创新路径或模式:一是从科学研究,到技术发明,再到成果转化的STI(Science—Technology—Innovation)模式,通常指从实验室到市场的商业创新模式;二是DUI(Doing—Using—Interaction)模式,即通过实践、使用和互动来创新,更强调从市场需求和用户反馈中挖掘创新的可能。熊波特创新定义中的科研驱动和实践互动内涵为文旅创新创业课程本体提供价值取向。

2 文化旅游创新创业课程的本质和目标

文化旅游创新创业实践课程是理论知识的升华,是旅游管理及相关专业的学生完成专业课学习后的实践环节,使学生建立综合运用所学知识的能力,为今后从事研究工作和实践工作奠定基础[4]。本门课的课程体系设置目前以创新创业能力培养为主线,主要由课程组制定课堂讲授内容并选取具体项目,从理论和实践相结合的角度来培养学生的实践创新能力和创业能力。课堂讲授内容采取因地制宜的模式,结合高校所在城市的区域经济地位和创新能力,形成包括经济环境分析和商业策划撰写在内的综合可构成体系。课程具体实操模式由学生根据自己的实际情况进行选择,可通过申请大学生创新创业训练计划项目、参加各类科技竞赛、完成自立项目和其他发明创造等途径来完成。新文科背景下,该课程旨在通过实际项目实施训练,培养学生创新意识、分析复杂问题、解决复杂问题和利用创新方法开展科学研究,以及实施发明创造的能力。基于创新创业课程具备的灵活性和动态性,该课程表现出明显的无地域差别属性,西部高校学生可实现与东部发达地区学生的同步思考、同场考察、同台竞技并脱颖而出,对于促进中西部交流和民族交融有巨大的推动作用。

(二) 创新创业课程改革沿革

1 历史脉络剖析

1)20世纪末:商科统摄下的“专业式”教育模式。20世纪末,在知识经济驱动下经济制度产生变革,进而直接催动大学生就业制度的转型。在市场就业岗位需求与大学人才供给结构不对称的形势下,增进创业与带动就业的创业教育逐渐从理念认知层面外化到具体实践活动,因此创新教育在大学应运而生。此时创新创业教育覆盖面基本停留在极少数顶尖大学的自发实践层面,受众群体集中在MBA方向,是一种商科统摄下的“专业式”教育模式。

2)21世纪初:创新创业教育成为国家战略背景。千禧年之后,高素质的复合型人才成为国家硬实力竞争的中心要素。然而随着高校扩招政策的实施,大学生知识力、实践力、创新力、职业胜任力和人才市场与产业行业的结构性错配问题愈发严重。基于此,教育部开始在清华大学、西安交通大学等9个院校进行创新创业教育“试点”,通过改革教学体系提高学生综合素质、创新意识、创造精神和创业能力。这一时期创新创业教育从高校自发行为上升到国家战略和政策,奠定了制度化建设的基调。然而,此时创新创业教育尚处于以就业为目标的机械模仿阶段,因此,远未形成主流认知和普遍认同。

3)2020年前后:“全民创业”社会环境下的创新创业课程改革。2010年之后,创新创业教育课程逐步呈现出规范化、体系化的建构特征。从课程身份看,这一时期创新创业课程基本以独立显性课程形态居于大学课程体系,并且在众多大赛及活动实践的助力下课程体现出一定的结构化和模块化特征。2015年之后,社会经济进入新常态,在“大众创业、万众创新”成为社会新潮流,国家层面开始提出创新创业教育要纵深发展,包括在课程体系建设、教学方法改革、考核方式等方面都要进行适应性的调整。

2 创新创业课程面临的挑战

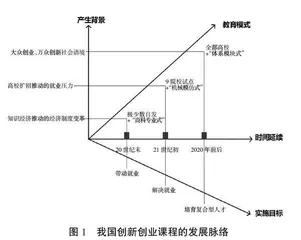

经过了将近30年的发展,创新创业课程形成了系统化的、多层次的、较为普及的发展模式(图1)。目前的问题主要是教育系统在创新创业方面信息滞后及过度依赖行政推力,缺乏对社会创新创业文化基底的剖析,高校尚缺乏主动融入社会创业氛围,缺少对课程体系进行适应性的动态调整。因此,相当一部分在校及刚毕业大学生在创新创业方面呈现出被动适应性和改革自主性式微,制约着高校创新创业教育的可持续发展、质量保障和体系升级。

二 濡化和涵化的含义与教学实现途径

(一) 濡化解读与实现途径

1 濡化

“濡化”由美国人类学家赫斯科维茨(Melville Jean Herskovits)在《人及其工作》(1948年)中首先提出,该词的英语含义有“在文化中”或“进入文化”的意思,字面意思解释为“滋润化育”[5]。濡和化分开解释:“濡”是悄无声息的自然存在;“化”是潜移默化的动态改变。“濡化”是指一个社会的价值观和社会规范被个人传递或学习的过程,它虽然具有个人终身适应社会的要求,但更明确地指向个人与社会的融合。这种融合倾向于文化方面,以潜移默化的方式逐渐传递一种精神,以渗透的形式营造出良好的文化氛围,让人在不知不觉中受到影响和启发。“濡化”作用使文化传承更显内隐与浸入特性,使人们对文化的理解更具连续性、整体性和主动性,这种方式给予了受众者更多自由吸收的空间,在一个完整的文化环境中释放个人禀赋与潜能,同时仍获得品格和精神财富的提升。

2 濡化模式与教学实现路径