省级地方研究院产教融合引领创新型人才培养的路径探索

作者: 周水清 郭礼建 卢来发 毛子鉴 李曰兵 金伟娅

摘 要:产教融合为促进创新型人才培养和新时代高等教育的改革指明方向。该文采用案例研究方法,结合实地调研和数据分析,详细介绍产教融合模式下教育实践和产业合作过程。该文总结出产教融合能够有效提升学生的实践能力和创新意识,推动产业技术升级和创新发展。产教融合不仅对学生个人成长具有重要意义,也对产业结构优化和经济发展产生积极影响。

关键词:地方特色产业集群;案例研究;新质生产力;人才培养;产教融合

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)31-0077-05

Abstract: The integration of production and education promotes the cultivation of innovative talents and points out the direction for the reform of higher education in the new era. Using case study method, field investigation and data analysis, this paper introduces in detail the educational practice and industrial cooperation process under the model of integration of industry and education. This paper concludes that the integration of production and teaching can effectively enhance students' practical ability and innovative consciousness, and promote industrial technology upgrading and innovative development. The integration of industry and education is not only of great significance to the personal growth of students, but also has a positive impact on the optimization of industrial structure and economic development.

Keywords: new quality productivity; case study; personnel training; integration of production and education; local characteristic industrial cluster

习近平总书记在党的二十大报告指出:必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势[1]。可见,坚持科技创新对于教育培养的重要性,特别是对于高校与科研院所的发展方向。同时,浙江省在《浙江制造强省建设行动计划》中也提出了以新发展理念为指导的制造强省建设。培养创新型人才是一项系统工程,而产业与教育融合是其中的重要途径。

教育部在2022年4月印发了《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》,指出“深化产教融合协同育人,鼓励校企合作联合培养,打造国家产教融合创新平台”[2]。此外,教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司在2022年10月联合发布《关于实施储能技术国家急需高层次人才培养专项的通知》,要求“根据企业需求,以电气工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、材料科学与工程等相关一级学科和专业学位类别的拟录取博士新生和在读博士生为对象,每个高校每年选拔20名左右优秀博士生进入专项,实行学科交叉、产教融合培养”[3]。通过实施这样的学科交叉和产教融合培养策略,能够为高校和企业建立更紧密的合作关系,促进科研成果的转化,加快技术创新的步伐。

在当前技术创新的浪潮中,嵊州市浙江工业大学创新研究院(以下简称“研究院”)始终以科技创新为主线,专注于共性技术研究,着力于高端人才引培,并积极推动科技成果转化,为平台建设夯实基础。研究院的努力不仅体现在对300多家企业的走访调研,60余次产业项目洽谈会的组织,以及7个院企联合技术研发中心的建立上,还体现在50余项技术开发合同的签订、8个高水平团队的引进,以及182项专利申请等方面。这些努力孕育了5家科技型企业的成功孵化,并在各界获得了一致好评和多项荣誉,如连续两年荣获绍兴市共建研究院绩效评价优秀单位等。这些成就的取得,充分展示了嵊州市浙江工业大学创新研究院在科技创新和产业发展方面的重要地位和贡献,为当地乃至整个行业的发展注入了强劲动力。

一 产教融合应建立在国家需求、经济发展之上

(一) 立足经济全球化,拓宽产教融合的宽度

在全球经济一体化和技术革新日益加剧的大背景下,地方特色产业集群作为区域经济发展的核心动力和创新活动的策源地,面临着将产教融合推向深入的时代课题。2023年,习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调,“瞄准世界科技前沿和国家重大战略需求推进科研创新,不断提升原始创新能力和人才培养质量。”这一趋势不仅反映了全球化带来的挑战,也揭示了科技进步对人才培养和创新能力的新要求。

随着行业对具备高度专业化与多样化能力的创新型人才的渴求不断上升,地方特色产业集群需要认识到推动产教融合的重要性。这种融合不仅仅是教育与地方特色产业集群的简单结合,还要建立一种深度合作的关系,通过教育体系为产业发展提供持续的人才与智力支持。产教融合的深化,可以帮助学生在校期间就接触到行业最前沿的技术和市场需求,同时也为企业提供了培养和筛选未来员工的平台。

以绍兴嵊州市地方特色产业集群为例,嵊州市是中国厨具之都、电机之城。2016年之前嵊州厨具行业协会约200家会员单位,大部分的企业产品主要是厨具三件套,随着研究院与当地企业集群加强合作关系,目前嵊州厨具企业近500家,其中整机企业约180家,销售的厨具系列产品数量占国内市场的25%左右,其中集成灶产量占全国的60%以上。研究院着眼于传统制造企业在产业升级进程中面临的“养人难”“怕人跑”“不安全”等人才培养困局,充分发挥“产学研用创”优势,积极探索地方研究院-传统制造业集群式数字人才培养新模式。

(二) 追随新质生产力,完善三方产教融合体系

习近平总书记在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,要牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力。在这一背景下,产教融合与创新的结合为新质生产力的提升提供了积极影响。通过与地方产业集群的深度合作,研究院不断优化教育培训项目,结合市场需求和科技前沿,培养出适应新时代需求的高端人才,为产业升级提供了强有力的人才支持。

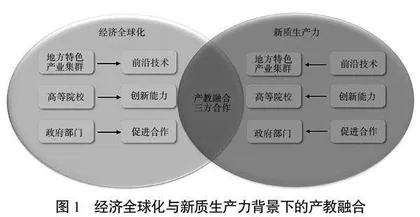

同时,政府部门、高校和地方特色产业集群的三方合作体系也为新质生产力的提升提供了重要支撑。政府制定产业政策和科技计划,为产业发展提供政策支持和资源保障;高校通过科研项目和人才培养,为产业提供技术支持和人才储备;地方特色产业集群提供市场需求和应用场景,促进科技成果的转化和产业化。这种多方合作的模式有助于将科技创新成果更快、更好地转化为生产力,推动地方产业的转型升级,实现经济持续健康发展。如图1所示。

以嵊州产业集群模式为例,嵊州市打造产业集群职业教育嵊州模式,建设政、校、企协同创新体系,政府成立产教融合联盟,积极引进各类大院名校共建创新载体,企业构建高校联系网络,建设实习标准基地,形成“产教融合”工程师实习直通车重点合作清单,建立特色产业实习、实训车间,积极推广大学生实习基地、示范基地;高校试行校企“双导师制”,设计认知实习线路,高校、用人单位探索建立校内、校外“双导师制”,2022年5月已经组织400名应届毕业生参加嵊州企业的招聘宣讲会,并完成280名学生的入职对接,后续将会根据需求继续开展相关活动。

二 产教融合弥补创新型人才培养的不足

国内高校的教学多采用传统的聚焦于理论知识的传授,缺乏与实际应用相关的实践环节。张晓报[4]重点从理念、方式、制度三方面分析了我国高校跨学科人才培养面临的困境及突破路径,学生通常是被动接受教育,主要以听讲解、记笔记等形式进行学习,缺乏积极的思考和实践参与。这种传统的教育模式往往只注重理论的教育而忽视了学生的综合素质培养,如沟通能力、团队合作能力、创新意识等方面的培养。学生在学习过程中可能难以将所学理论知识与实际情况相结合,导致理论脱离实践,应用能力不足。由于缺乏与实际行业相关的实践机会和最新信息的获取途径,许多学生跟不上行业的发展趋势,造成毕业后面临与实际工作岗位不匹配的情况。2017年,教育部新工科建设进一步推动高校工科与其他非工科专业的交叉融合,为高校跨学科教育提供了组织保障[5]。

实践环节为学生提供了将理论知识应用于实际问题解决的机会,激发学生的解决问题能力和创新思维,可以帮助学生更清晰地了解自己的兴趣和职业方向,实践环节有利于培养学生独立思考问题、解决问题,打开创造力的新思路。然而,有些高校对于这一环节的重视程度不足,严重阻碍了学生个人创新思维与能力的培养。另一方面,兴趣爱好对于学生专业学习能力和激发创新动力也是不可缺失的。不合理的实践环节设计、文不对题的理论学习和实践内容等多种因素也可能减少学生对于专业知识的兴趣程度[6]。

三 产教融合模式下创新道路建设意义

(一) 立足经济全球化,拓宽产教融合的宽度

合作创新是动力工程和化工行业的发展核心,学科与行业的紧密联系孕育了创新的内核。产教融合模式是这一过程中的关键驱动力,它要求学术界与产业界之间的紧密协作,以确保理论知识和实践技能的有效结合。为了实现从基础科学到应用技术,再到市场生产的无缝对接,必须在学科与行业之间构建强大的知识转化能力,以建立一条畅通无阻的科技创新渠道。这条科技创新渠道的构建依赖于构建三个核心转化步骤:科技转化、市场转化和需求转化。技术实用化、产品商业化及需求响应:技术的实用化涉及将理论知识变为切实可用的技术解决方案,并将实验阶段的技术适配至生产环境。产品商业化的过程着眼于如何把研发成果通过公司运营和市场机制转化成市场上可销售的产品或服务。产品的需求响应意味着在面对国家层面的需求和市场竞争时,能够迅速把现实挑战转化为科研课题,并适时调整研究方向与人才培养计划,以适应产业动态变化的环境。

在这一过程中,研究院和企业双方的资源和优势必须得到充分利用。研究院作为市场培育和推广的重要节点,为转化过程提供坚实的载体。通过这样的科技创新渠道,可以实现产、学、研的紧密结合,推动科技成果的快速转化,加速产业的创新发展,最终促进经济的持续增长和社会的全面进步。产教融合与创新的结合,不仅能够提升学术研究的实际应用价值,还能够为地方特色产业集群带来最新的科研成果和技术创新,形成一个良性循环的创新生态系统。这种系统能够持续地为能源动力学科和化工行业注入活力,推动其向着更加可持续、高效和智能化的方向发展。

(二) 立足经济全球化,拓宽产教融合的宽度

随着社会发展和科技进步的不断推进,未来的产业也将面临着新的挑战和机遇,培养适应未来需求的人才成为至关重要的任务。产教融合模式下的创新道路建设,研究院不仅需要关注当前产业的需求,更需要着眼于未来发展的趋势和方向。通过与地方产业企业的深度合作,研究院可以及时了解市场的变化和需求的转型,调整人才培养的方向和策略,培养出具有创新意识、实践能力和团队合作精神的高素质人才。这些人才将成为推动产业升级和转型发展的中坚力量,为地方经济的可持续发展提供强有力的支撑。