新时代背景下高校本科生导师制培养实践探索

作者: 李广利 青涛 肖登峰 胡鸿 陈晓波

摘 要:本科生导师制是深化高校人才培养模式、实现“三全育人”要求的重要举措之一,是新时代高等教育拔尖创新人才培养的有益探索。该文分析当前本科生导师制实施过程中存在的问题;以安全与管理工程学院为例,探讨本科生导师制实施运作模式、考核及激励机制以及实施成效。本科生导师制的实践成果能为我国本科生导师制的实施与改革提供有益借鉴,助力我国人才培养改革,为加快新质生产力发展提供拔尖创新型人才。

关键词:高校;本科生导师制;实施困境;人才培养;实施成效

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)32-0100-04

Abstract: The undergraduate tutorial system is one of the important measures to deepen the talent training mode of universities and achieve the requirements of "three-wide education", which is a beneficial exploration for the cultivation of top-notch innovative talents in higher education in the new era. The paper analyzed the problems existing in the current implementation of the undergraduate mentor system; taking the School of Safety and Management Engineering as an example, it explored the operation mode, assessment and incentive mechanisms, and implementation effectiveness of the undergraduate mentor system. The practical results of the undergraduate mentor system can provide valuable references for the implementation and reform of the undergraduate tutorial system in China, contribute to the reform of talent cultivation in China, and provide top-notch innovative talent for accelerating the development of new productive forces.

Keywords: colleges and universities; undergraduate tutorial system; implementing predicament; talent training; implementation effectiveness

基金项目:湖南省普通高等学校教学改革研究重点项目“地方应用型高校本科生导师制培养模式探索”(HNJG-2022-0326);湖南省普通高等学校教学改革研究一般项目“‘校企联合培养’模式下校企合作课程建设与改革研究——以《电气安全技术及工程》为例”(HNJG-20231306)

第一作者简介:李广利(1984-),男,汉族,河南驻马店人,博士,副教授,应急技术与管理专业教研室主任。研究方向为人才培养模式。

百年大计、教育为本。党的十八大以来,党中央高度重视教育问题,习近平总书记关于教育的重要系列论述为我国教育事业发展指明了方向[1]。为了提高本科教育质量,我国高等院校进行了诸多创新与实践,其中,本科生导师制就是创新精英型人才培养模式之一。20多年来,我国诸多高校也一直探索如何有效开展本科生导师制,提升人才培养质量。特别是2019年9月,教育部出台《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》中再度提出“建立健全本科生学业导师制度,安排符合条件的教师指导学生学习,制订个性化培养方案和学业生涯规划”[2]。本科生导师制的全面开展有了系列政策支持和要求。但鉴于我国高等教育特点,从相关高校此前的实施情况看,本科生导师制的运行模式及制度支持等,都存在一定程度的差异。本科生导师制在运行中也存在诸多问题,其优越性还未完全发挥出来。因此,高校需要结合当前的教育形势,规避本科生导师制实施过程中存在的共性问题,创建符合高校自身人才培养目标定位的本科生导师制人才培养模式是重中之重。

一 目前本科生导师制实施存在的困境

综合我国学者对各高校本科生导师制实施模式总结,主要存在以下几个方面问题。

第一,本科生导师制的教育内涵模糊。由于本科生导师制源于国外,国内部分高校在实施过程中直接照搬国外的本科生导师制的培养模式。但因中西方文化差异,国外本科生导师制培养模式并不能完全适用于本土高校,导致教育理念把握不清、导师权威化、师生交流不对等等问题[3-5]。

第二,本科生导师制中师生比不协调问题。我国高等院校扩招以来,本科招生规模不断扩大,而青年教师是本科生导师制中导师群体的主力军,但青年教师的数量不足[6];一名本科生导师往往会有数十名甚至更多的学生[7],很容易让本科生导师制沦为形式主义,达不到预期效果[8]。

第三,本科生导师职能过于泛化。本科生导师实际上属于大学教师职责范围中的“副业”,需要导师花费额外的时间指导本科生,这无疑对大学教师繁重的教学和科研任务造成冲击。然而,很多高校对本科生导师的职责界定过于全面,既要满足学生心理健康要求,又要满足学生科研、比赛等素质能力的全面提升,导师精力有限,实施存在较大困难。原因在于,本科生导师制的实施中,相关人员(例如,本科生导师、辅导员)职责没有厘清,导致将本科生导师的职责无限放大,最终可能导致本科生导师制的重心向如何管理偏移,偏离人才培养初衷[5,9]。

第四,高校“重科研、轻教学”思想冲击。高校教师的两大主要职责就是教学和科研[10]。但“重科研、轻教学”的现象普遍存在[11]。主要表现在教师评聘与职称晋升等环节。从教师的发展角度看,教师更愿意花费更多的时间与精力去获取科研成果,而本科生导师制的落实无疑会占用教师的时间与精力,导致本科生导师制在部分导师群体中无法真正落到实处。

第五,本科生积极主动性较差。在选拔本科生导师制环节,高校由于缺乏必要的宣传,学生不了解本科生导师制的运行机制,导致学生参与不积极。即使参与了本科生导师制,仍存在以下几种情况:一是,初始阶段兴趣浓厚,在逐渐接触之后,兴趣消减。其原因在于需要消耗学生额外的时间进行比较专业的训练,部分学生并不感兴趣。二是,部分学生存在功利心,加入本科生导师制不是想提升自身的能力,而是想短时间内获取可见的成果,显然这并不能满足他们的预期。三是,学生习惯于被动式接受指导,倾向于导师安排任务,而缺乏积极主动发现问题。

第六,缺乏有效的考核激励机制。部分高校将担任本科生导师作为考核晋升的条件[12],但并未配套对教师的激励政策[8]。导师的工作量及指导效果难以量化也是本科生考核较困难的原因之一[6];且目前高校本科生导师制相关的配套政策(例如,聘任资格、考核方法、激励政策等)不完善,对导师的评估更多体现在主管评价,无法切实反映导师的贡献[13-14]。

二 本科生导师制培养实践

(一) 本科生导师制运作模式

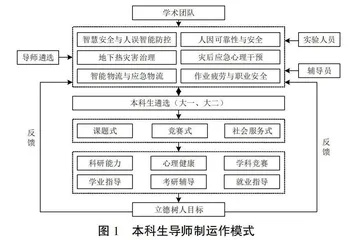

为全面推进立德树人根本任务,深化思政、教学、科研协同育人机制,湖南工学院作为地方应用型本科高校,在实现教育改革目标、建成特色鲜明的地方高水平应用型大学等战略目标、培养高级应用型人才目标进程中,于2018年以前就由安全与环境工程学院(2021年后更名为安全与管理工程学院)及安全工程教研室组织和实施了本科生科研训练计划(Student Research Training Program,SRTP),主要以导师制形式完成,由3~5名研究方向相似的指导老师组成导师组,带领有兴趣爱好的学生实施科技创新和实践活动。为充分发挥教师在本科人才培养过程的主导作用,全面推进立德树人根本任务,全面深化思政、教学、科研协同育人,至2021年11月安全与管理工程学院开始全面着手推行本科生导师制,明确了本科生导师制的实施及考核办法,为制度落实提供了有力保障。整体运作模式如图1所示。

1 本科生导师制团队组建

根据学院学科方向组建6个创新创业大团队,通过选拔,包含安全与管理工程学院和人因研究院所有副高以上职称及博士学位教师进入安全与管理工程学院本科生导师库,担任本科生导师作为高级职称、博士学位教师的基本工作要求纳入考核。共将本科生导师团队整合为6个教学、科研、思政大团队,学术方向负责人为大团队负责人,配备实验人员和辅导员,其中,实验室人员在本科生开展相关实验项目时,提供指导和帮助;辅导员负责在团队中打造思政工作阵地。每个大团队基本形成“本科生导师-实验室人员-辅导员”管理体系,全面推进思政、教学、科研协同育人,形成“全员育人”工作模式。

2 开展师生精准双选模式

师生精准双选模式如图2所示。为让学生明晰本科生导师制的内涵及工作模式,自大一新生入学开始,就逐渐开展本科生导师制的宣传,主要采用以下形式:①举办本科生导师制学术讲座。其一是指导教师针对本团队项目及竞赛实施情况,开展相关专题讲座;其二是团队成员对在研项目或参与竞赛项目阶段性汇报等。②本科生导师制成果在线汇报,以学科或专业为方向,将本科生导师制学生项目成果以在线汇报的形式,向全体本专业学生展示汇报。③本科生导师制学生选拔动员大会,在双选之前,开展学生动员大会。介绍本科生导师制的实施背景、意义及实施模式,介绍学院学术团队及导师简介,与学生进行互动答疑。保证学生能够根据自己的兴趣选择合适的导师团队。

导师对报名的学生需要进行面试选拔,为保证指导效果,每位导师原则上只能指导1组学生(含3名学生),以避免师生比不协调的问题;但承担国家级或省部级项目的导师,可根据实际情况增加指导的学生组数。

(二) 以项目为驱动机制的培养模式

以项目为抓手,导师主导引领,学生自主探究,为期2~3年。在不影响课堂教学的前提下,项目组利用寒暑假、周末和课余自主安排时间,充分利用学院实验室等教学及科研资源,因材施教,将学生科研能力提升、心理健康教育、学科竞赛能力提升、学业指导、考研辅导及就业指导等融入以项目为驱动机制的本科生导师制培养模式中,形成“全程育人”和“全方位育人”的工作氛围,实现立德树人的育人目标。项目式培养主要包含以下几种类型。

1 科研训练项目

承担了科研项目的导师,可以结合自身的科研内容,将学生纳入自身的科研团队,指导学生从事相关的科研工作。同时,指导学生申报大学生创新创业计划训练项目,开展文献检索与分析、项目申报书撰写、项目调研、数据分析与处理、论文发表、结题报告撰写等系统的科研训练计划。未承担科研项目的导师,可结合专业实践、市场需求与学生兴趣等确定项目式科研训练的内容。

2 学科竞赛项目

导师积极指导学生参加学科及其他竞赛项目,例如,“互联网+”、大学生现代物流设计竞赛、全国大学生信息安全竞赛、HFE AWARD全国人因与工效学创新大赛、中国人因工程设计大赛等等。以学术团队为主导,要求导师每年积极指导学生至少申报1项竞赛类项目。

3 社会服务项目

主要有两种模式。其一,以导师承担的企业委托项目为依托,带领学生深入生产实践,解决企业面临的专业问题。其二,开展专业知识科普宣传教育工作,以学科为依托,学术团队积极申报科普教育基地,让学生深入基层参与科普宣传工作;例如,依托安全工程及应急技术与管理专业,获批了衡阳市“湖南工学院安全与应急文化实践科普教育基地”,带领学生深入社区科普安全及应急知识与技能,提高公众在面对突发事件时的自救互救能力等,吸引了很多非本科生导师制的学生也积极投入到科普实践中来。