自动化类专业应用型人才培养模式改革与实践

作者: 夏庆锋 李鹏 孙宁

摘 要:应用型人才培养模式改革是时下高等教育改革的热点之一。基于无锡学院自动化类专业应用型人才培养模式中存在的主要问题,构建自动化类专业应用型人才培养模式的改革思路,通过文化引领、课程体系改革、教学方法革新和师资结构升级等具体举措,激发学生的兴趣和爱好,全面锻炼学生的工程实践能力,探索出一条应用型人才培养新模式,经过实践,取得较好的效果。

关键词:应用型人才;课程体系;创新能力;改革;工程实践

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)32-0156-04

Abstract: The reform of the training mode for applied talents is one of the hot topics in current higher education reform. Based on the main problems in the cultivation mode of applied talents in automation majors at Wuxi University, a reform idea for the cultivation mode of applied talents in automation majors has been constructed. Through specific measures such as cultural guidance, curriculum system reform, teaching method reform, and teacher structure upgrading, students' interests and hobbies have been stimulated, their engineering practical abilities have been comprehensively exercised, and a new mode of cultivating applied talents has been explored. Through practice, good results have been achieved.

Keywords: applied talents; curriculum system; innovative ability; reform; engineering practice

应用型人才培养模式改革是时下高等教育改革的热点之一[1-2]。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》首次提出要加强应用型人才培养,教育部正在开展“应用科技大学改革试点战略研究”,积极探讨职业教育升级等工作。国际上,美国、日本、德国等发达国家的工程应用型人才培养模式发展得比较成熟和完善,他们的工程应用型人才培养经验值得我们学习和借鉴,对此进行深入研究,对我们目前正在开展的改革大有裨益。

美国的人才培养模式在形式上比较多样化[3],比较著名的有产学交替模式、创业孵化器模式、产学研相结合模式。如仁斯里尔理工学院采用了“创业孵化器”的模式,以鼓励学生自主创业为主。

日本的人才培养模式以“产学官”模式为主[4-5]。“产学官”模式的参与者主要是政府、高校和企业。政府调控研发资源,制定相关政策,提供好的合作环境并为高校和企业降低研究风险;大学转让研究成果给企业,使成果快速产业化;企业则需要更好地吸纳新的技术和创意。三者紧密结合,共同推进产业与教育的融合。

德国的人才培养模式主要以“双元制”为主[6-7]。“双元制”中的双元即学校与企业,其运作模式主要是学生在高中毕业后,参加与学校合作公司的面试,面试成功之后即与企业签订劳资合同并在企业与学校两个场所分别进行理论与实践的学习。运用“双元制”模式比较好的有北黑森用技术大学、莱茵美茵应用技术大学等,并且发展出了各种各样的形式。

我国的工程应用型人才培养模式近年来在不断地推进,很多全新的人才培养计划如雨后春笋般出现,例如“高校、行业、企业三位一体培养模式”“专业分流培养模式”“校企联合培养模式”等[8-10]。然而,大部分高校的产教融合的广度和深度不够,他们一般只建设校内实训平台或校外实习基地,少有从平台、师资、课程体系和教育教学方法等全方位进行产教融合,并且少有学校强调或突出文化引领。

无锡学院作为一所致力于培养高素质应用型人才的高等学府,针对传统人才培养模式的不足,结合自身的办学特色和市场需求,对应用型人才培养模式进行了深入研究和改革。本文将以无锡学院自动化类专业为例,详细阐述应用型人才培养模式的改革与实践。通过介绍无锡学院在课程体系、实践教学、产教融合等方面的具体做法和取得的成效,旨在为其他高校自动化类专业应用型人才培养模式的改革提供借鉴和参考,共同推动自动化类专业教育的创新与发展。

一 应用型人才培养存在的主要问题

(一) 缺乏独特的人才培养文化

大学承担着传授专业知识、培养技能的使命,也更承载着传递文化的重任。大学文化构成通常由思想道德文化、民族传统文化、专业知识文化组成。当前的人才培养实践过程中,普遍存在注重学生专业知识和技能的培养,忽视学生思想道德和民族传统文化的培养。因此,出现了很多名校在校生或毕业生肆意发表不当言论,诋毁国家、民族和英烈,否定社会主义制度和改革开放取得的成就,否定中华民族传统文化和思想修养等恶劣现象,不少学生沦为西方反华势力的发声者、“带路党”。这些学生虽然有着良好的专业能力,但是其思想道德远远跟不上国家培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人要求。

因此,必须通过寻求当代年轻一代能够接受的方式方法,继承和创新性地传递红色思想政治文化,借助办学地的风土人情、历史传承,弘扬苏南、江苏和中华民族的优秀传统文化。

(二) 人才培养体系不够科学

受各种因素的制约,应用型人才培养体系相比于传统工科来说,缺乏科学性、规范性、可操作性,毕业生所学知识与实际脱节,实践工程应用能力不强。

目前人才培养体系中的课程设置、教学内容、实践环节等方面均以传统人才培养体系修改而来,其中的课程设置不甚合理,如基础课及专业课理论过多,且存在一本教材一门课的不当现象,而不是以知识内容设置课程,导致教学中存在知识内容重复现象,还有许多理论学而无用。

此外,实践环节设置不够科学,实践内容前后关系相关性差,实践训练未能贯穿在整个四年的培养过程中,学生很难接触实际工程项目,学生实践创新能力差。

只有将这些问题逐一解决,变革人才培养体系,才能保证人才培养按照既定目标执行,缩小与用人单位需求差距。

(三) 学生的专业学习兴趣不能有效激发

在当今快速发展的科技时代,传统的自动化类专业人才培养模式正面临着严峻的挑战。这种模式往往过于注重理论知识的传授,而忽视了学生的实践能力和创新思维的培养,导致其在满足应用型人才培养需求上显得力不从心。其中,一个尤为突出的问题是,学生的专业学习兴趣不能得到有效激发。

在传统的教学模式下,学生往往被动地接受知识,缺乏主动参与和实践的机会。课程内容往往枯燥乏味,难以引起学生的共鸣和兴趣。此外,教学方法单一,缺乏创新性和启发性,无法激发学生的学习兴趣和求知欲。这种缺乏兴趣的学习状态不仅影响学生的学习效果,更不利于其专业素养和创新能力的培养。

从学生玩游戏中得到启示,为什么很多高中学生高考后才开始游戏,并沉迷于游戏,是因为他在游戏中获得成功因而有兴趣,而在专业学习中不能获得成功而没有兴趣。因此,要想培养一流应用型人才,必须先使学生对专业学习产生浓厚兴趣。

(四) 企业没有深度参与学生的专业工程实践实训培养

现在的人才培养体系中,设置了实验课(包括课内实验和独立实验课程)、课程设计、企业实习,学分学时虽然满足传统人才培养方案课程运行要求,但这些课程质量不高。尤其是毕业实习环节,大多流于形式、言行不一,即便是没有参加生产实践,最终也能通过人情开一张实习证明,拿一个实习评价,获一个实习学分,不仅不能锻炼学生实践创新能力,而且还造成学生对实际工作的错误认识。因此,最大限度发挥企业深度参与生产实践教学,挖掘企业人才实践创新能力,是培养应用型人才实际工作能力满足产业要求的重要途径。

二 具体改革举措

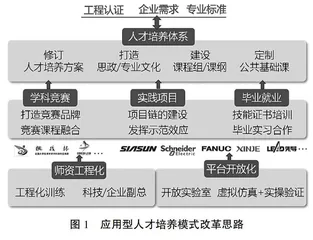

作为国内较早、省内首批由独立学院成功转设而来的地方公办高校,无锡学院充分利用各方面的有利条件,尤其是政府和本地特色企业的支持,打破了传统的专业建设和发展思路,探索出了一条应用型人才培养特色发展之路。具体改革思路如图1所示。

(一) 坚持文化引领,强化立德树人,结合专业开展专业文化活动

紧扣思政文化和课程思政要点,梳理优良传统文化的要素,结合国家在自动化领域中取得的重大成就,采用学生喜闻乐见的个性化课程形式和表达方式,如企业认知实习、企业家论坛、大国工匠精神、学术沙龙、高端学术报告和星期日企业实习等灵活多样的课程形式,采用拍摄宣传片、新闻报道、摄影、小组报告和参观心得等宣传方式,将文化传承植入专业学习中。同时,采用必要措施认可学生在这些方面取得的成果。

在此基础上,还应该进一步深化文化教育的影响力。通过邀请行业内的领军人物和专家学者,与学生进行面对面的交流,分享他们的经验和见解,激发学生的职业热情和学术追求。同时,利用现代科技手段,如虚拟现实、增强现实等,为学生打造沉浸式的文化学习体验,使他们能更直观地感受文化的魅力。

此外,要重视学生的反馈和意见,不断调整和优化文化活动的形式和内容,确保它们能够真正满足学生的需求。通过定期举办成果展示、交流会和颁奖典礼等活动,对学生的优秀文化作品和实践成果进行表彰和奖励,进一步激发学生的积极性和创造力。

通过这些举措,期望能够培养出既有专业知识又具备文化素养的复合型人才,为国家的发展和进步贡献力量。

(二) 改革课程体系,科学规划内容,培养学生提升理论实践创新能力

深度修改人才培养方案,本着强化公共课和专业基础课程理论,优化并重点讲授与专业和学科相匹配的基础理论内容;合并专业课程、减少专业课程数目,杜绝一本教材一门课现象,以内容设置课程,减少过深的专业课程理论,采用“原理介绍+案例课程+实践认知”的形式。

建设“五横五纵”课程组,“五横”课程组是学院所有专业的专业基础课,包括电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统和自动控制原理。“五纵”课程组即每个专业的专业课课程组。课程组按照知识点梳理各门课程知识体系,由此重新规划课程名称及课程数量,保证重要知识点在课程中全覆盖并避免重复。同时,分析研讨课程讲授内容、方法和形式,形成教学大纲。

实践类课程首先建立“本科生导师制”,以项目形式为导向,在导师帮助下,学生在毕业前要做一个自动化类装置或系统;基础课程或专业课程除了完成规定的模块外,还要拓展完成与项目有关的实验内容,课程设计也要围绕着最终课题来完成。同时,合理安排实验室开放时间,保障学生拓展实验的场地和设备需求。

毕业实习实行校内校外双导师制,学生根据个人兴趣和专业能力,双选企业导师,进入企业实习,跟从企业导师完成相应的项目,并以此完成毕业论文,校内教师指导毕业论文的规范写作,并保证论文内容符合专业要求和学校规定。