“科教-产教”双融合的冶金本科生培养模式探究

作者: 杨亮 陈淑梅 曹才放

摘 要:在“双一流”教育背景下,随着冶金行业的发展和产业升级,国家对冶金专业本科生培养提出更高的要求,需将本科生培养成为兼具宽阔视野、创新和实践能力的复合型高素质人才。该文在分析冶金专业本科生培养现状及不足的基础上,提出“科教-产教”双融合培养冶金专业本科生的模式,并从课程体系构建、教学方法及手段创新、校企产学研合作、国际交流、实践教学平台优化和完善本科生培养质量考核评价体系等多方面入手,提高学生的创新思维、工程实践能力和视野,为我国冶金高校本科生人才培养提供借鉴和参考。

关键词:科教产教融合;冶金专业本科生;培养模式;创新;实践能力

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)32-0160-04

Abstract: In the background of "double first-class" initiative education, with the development and upgrading of the metallurgical industry, the state has put forward higher requirements for the training of metallurgical undergraduates, who need to be compound high-quality talents with broad vision, innovation and practical ability. Based on the analysis of the current situation and shortcomings of metallurgical undergraduate training, this paper puts forward the mode of integrating "science and education with industry and education" to train metallurgical undergraduates. Improving students' innovative thinking, engineering practice ability and vision from the aspects of curriculum system construction, innovation of teaching methods and means, cooperation between schools and enterprises, international exchanges, optimization of practical teaching platform, and improvement of the evaluation system of undergraduate training quality. This research could provide reference for the training of undergraduate talents in metallurgical universities in China.

Keywords: integration of science, education and industry; metallurgical undergraduates; training mode; innovation; practical ability

基金项目:江西省本科教育教学改革重点项目“‘科教+产教’双融合的创新型冶金工程专业人才培养实践教学模式研究”(JXJG-23-7-2);江西理工大学教学改革研究课题“科教-产教双融合协同培养冶金专业本科生新模式研究”(XJG-2023-7)

第一作者简介:杨亮(1983-),男,汉族,江西南昌人,博士,副教授。研究方向为钨资源高效提取、高等工程教育。

“双一流”建设背景下,我国提出高校要将本科生培养成为具备宽阔视野、创新能力和实践能力的复合型人才[1]。冶金工程作为一个实践性较强的工科专业,对本科生的培养要求也达到了新高度。2019年,在东北大学举行的“新工科·新冶金”高校校长论坛暨第二十七届全国高等院校冶金工程专业教学研讨会提出,冶金工程专业在内涵建设的同时,要培育具有良好工程素质、创新实践能力、国际视野的复合型高素质人才[2]。基于国家对本科人才培养的需求,探索冶金专业本科生的培养模式改革,对提高我国冶金专业本科生的综合素质具有重要的作用[3]。由于培养模式陈旧、培养体制不健全等原因,冶金专业本科生培养质量不高,主要表现为以下几点:创新能力不足,难以满足国家对于创新驱动发展的要求[4];实践能力与实际需求脱节,部分高校实践教学环节相对薄弱,学生缺乏真实的工业生产实践经验,难以解决企业工业生产中的实际问题[5];跨学科知识融合不够,冶金专业本科生对相邻学科知识的学习较为浅薄,综合运用能力欠缺,习惯于被动接受知识,自主学习和应变能力较弱[6]。因此,需要探索培养冶金专业本科生综合能力的新途径。

一 冶金专业本科生科研创新和实践能力培养的重要性

(一) 适应行业发展需求

冶金行业正朝着智能化、绿色化、高端化的方向发展,需要大量具有创新精神和实践能力的专业人才,以推动技术创新和产业升级。

(二) 提升学生就业竞争力

在激烈的就业市场中,具备创新实践能力的学生更容易脱颖而出,获得理想的工作岗位,并在职业生涯中获得更好的发展。

(三) 促进学科建设与发展

加强本科生创新实践能力的培养,有助于提高冶金专业的教学质量和科研水平,推动学科的不断发展和完善。

二 冶金专业本科生培养质量不高的原因

目前,部分高校冶金专业本科生科研创新和实践能力培养相对欠缺,距离国家复合型人才的培养要求还存在一定的差距,其原因主要包括以下几点。

(一) 课程设置与实际需求脱节

课程内容更新不及时,未能跟上冶金领域的最新科研创新成果和技术发展步伐,导致学生所学知识与实际工作需求存在一定的信息差[7]。另外,课程设置存在重理论轻实践的倾向,理论课程过多,实践教学环节占比较低,且实践内容不够深入和全面,导致学生缺乏实际操作经验[8]。

(二) 教学方法缺乏创新

高校仍然采用传统的以教师讲授为主的教学模式,难以激发学生的主动性和创新思维,不利于培养解决实际问题的能力。即使有些课程设置了相应的实验教学,但多为验证性实验,设计性和综合性实验不足,限制了学生的创新思维发展。

(三) 师资队伍结构不均衡合理

博士教师直接进入高校从事教书育人工作,缺乏在企业工作锻炼的经验,对冶炼行业实际生产问题了解不够深入,在指导学生创新实践时存在局限性。另外,虽然部分高校聘请了企业工程师作为兼职老师,但教学形式是为学生做几场学术报告,导致企业导师为本科生授课流于形式,没有落实校企双师制培养。

(四) 产学研合作不够紧密,校企联合育人不够深入

高校与企业之间的合作机制不够完善,缺乏有效的协同育人机制,难以实现资源共享和优势互补,合作深度和广度不足,合作项目难以真正落地,本科生参与实际科研和工程项目的机会有限。另外,企业在参与本科生培养过程中,更多关注短期经济效益,对人才培养的理念和投入不足。

(五) 教育资源投入不足,实践教学平台有限

由于经费紧张等原因,部分学校在前沿技术研究和课程开发的资金投入不足,冶金专业的实践教学设施和设备、实践基地建设等方面投入有限,学生缺乏足够的实践场所和实践项目,实践能力无法得到有效锻炼,导致学生的工程实践能力偏弱。

(六) 学生培养质量评价体系不够完善

对冶金专业本科生培养评价指标单一,当前评价体系往往过度依赖考试成绩,对实践教学环节的评价不够重视。实践课程的考核方式不够科学,难以准确评价学生在实验操作、工程实践中的实际表现和解决问题的能力。同时,教师也难以根据评价反馈调整教学方法和策略[9]。学校对学生在科研创新和实践方面取得的成果奖励力度不够,无法充分激发学生的兴趣。

三 “科教-产教”双融合培养冶金专业本科生创新和实践能力的模式及策略

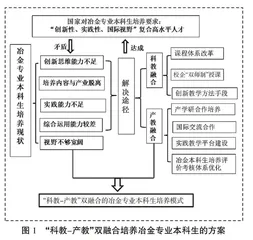

本文提出以校企共建的“实践教学基地”为纽带,汇聚高校教师和企业专家的优势和特长,开展“科教-产教”双融合的培养模式,将冶金专业本科生培养成为创新性和实践性交汇共融高水平复合型人才,其实施方案如图1所示。

科教融合是将科学研究与教学活动有机结合,将科研成果转化为教学资源,促进教学内容的更新和教学方法的创新。产教融合是指学校与企业在人才培养、技术创新、社会服务等方面开展深度合作,实现教育与产业的协同发展[10]。采取科教和产教双融合的手段,使科教和产教相辅相成,相互促进,从科研创新、工程实践、国际视野等多个维度培养冶金专业本科生,全面提升本科生的创新和实践能力及工程素养,达到国家对工科专业学生的培养要求。通过“科教-产教”双融合的培养手段,能够实现教育资源、科研资源和产业资源的优化配置,为学生提供更丰富的学习资源和实践机会,促进学科交叉和知识融合,激发学生的创新思维和创新意识,培养学生解决复杂问题的能力,使学生更好地了解行业需求和企业实际,实现人才培养与企业用人需求的无缝对接。

(一) 构建“科教-产教”双融合的课程体系

优化课程设置,重新评估理论课程和实践课程的比例,适当增加实践课程的比重。例如将实践课程占总课程的比例提高到30%~40%。实施校企课程共建,邀请企业专家和行业资深人士共同制定课程标准和教学大纲。实施科教融合培养[11],将科研成果和企业的实际案例引入教学内容,使课程内容与实际生产和科研紧密结合,丰富教学素材,实现科研反哺教学。强化实践教学环节,增加设计性和创新性实验项目,如“冶金工艺流程设计与优化实践”,通过模拟实际生产场景,让学生进行工艺设计和优化,提高解决实际问题的能力[12]。开设企业定制课程,邀请企业专家和科研人员参与授课,分享实际案例和前沿技术,并纳入冶金专业学生的学分体系,将校企“双师制”授课制度落到实处[13]。打通学科壁垒,与其他学科老师共同开设跨学科的综合性课程,如冶金工程与材料科学前沿,融合化学、物理、机械等相关学科知识,拓展学生的学术视野,培养学生的综合分析能力[14]。建立课程评估与反馈机制,定期对课程设置和教学内容进行评估,收集学生和教师的反馈意见,根据评估结果及时调整和改进课程设置,确保课程的合理性和有效性。

(二) 创新教学方法与手段

摒弃传统的“大班制”集体授课方式,实施校企“双师制”小班授课制度,为学生配备学术导师和企业导师,对学生进行个性化指导,帮助学生制定学习计划和科研实践方案,引导学生开展创新性研究和实践活动。推行项目驱动式教学,以实际科研项目和企业生产项目为载体,提出一些具有挑战性的问题或课题,引导冶金专业学生开展团队合作,通过查阅资料、实验和数据分析,培养学生的创新思维、实践能力和自学能力。利用虚拟仿真技术,模拟冶金生产过程和实验环境,让学生在虚拟环境中进行实践操作,提高学生的实践技能和应对复杂工况的能力[15]。另外,充分利用网络平台资源,提供国家在线精品课程、教学资源库、在线答疑等服务,方便学生自主学习和交流[16]。