新工科背景下模拟电子技术课程“N+1”改革实践探索

作者: 蒋峰

摘 要:新工科为中国高等工程教育改革提供中国方案,它是继产教融合之后,中国高等教育由注重技术与科学向关注实践转变的重要举措。该文结合教学改革实践探索,构建基于“N+1”考核方案的模拟电子技术课程改革应对模式,从基本思路、组织实施、目标达成评价等多维度进行理论凝练和案例研究,提出网络课堂、科技作品、团队合作、课后作业与实验的“五部分、四环节”等多项应对策略,制定完整、规范的“N+1”过程考核形式、课程大纲、考核设置等具体细则。通过丰富教学内容和优化教学方法,显著提高学生的学习能力和创新能力,提升人才培养的质量。该研究可为高等院校工科专业课程改革和建设提供借鉴参考。

关键词:新工科;课程改革;过程评价;模拟电子技术;工程教育

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)34-0143-05

Abstract: New engineering is an important measure for China's higher education to change from focusing on technology and science to focusing on practice after the integration of production and education, which provides a Chinese plan for the reform of higher engineering education in China. Combined with the practical exploration of teaching reform, this article constructs a reform response model of analog electronic technology curriculum reform based on the "N+1" assessment scheme. Theoretical refinement and case studies are conducted from multiple dimensions such as basic ideas, organizational implementation and goal achievement evaluation. Multiple response strategies such as online classrooms, scientific and technological works, team cooperation, homework and the "five parts and four links" for experiments are proposed. The article also develops complete and standardized "N+1" process assessment forms, course outlines, assessment settings, and other specific details. By enriching teaching content and optimizing teaching methods, students' learning and innovation abilities have been significantly improved, and the quality of talent cultivation has been improved. This study can provide reference for curriculum reform and construction of engineering majors in higher education institutions.

Keywords: new engineering; curriculum reform; process evaluation; analog electronic technology; engineering education

工程教育占据高等教育的重要地位,根据中国教育部统计,目前工科学生在大学生的比例为50%左右,远高于美国、日本等其他国家[1-2],其中,电类专业学生数占工科生总数的50%左右。麦肯锡曾经对83个跨国公司做过调查:如果需要100个工程师,有100个相应学历的人来应聘,按照公司用人标准,统计能够录取的各国学生数量。结果录取中国人数量为10名,在欧洲、亚洲以及拉美中排名垫底,甚至低于菲律宾。这是对我国高等教育,特别是高等工程教育培养评价的现实反映。2018年8月,《教育部关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》(教高函〔2018〕8号),要求高等学校严格本科教育教学过程管理,全面整顿教育教学秩序,梳理课程的教学内容,淘汰“水课”、打造“金课”,切实提高教学质量,应切实加强对学生学习过程的考核,加大过程考核在课程总成绩中的比重,严格考试纪律、严把毕业出口关,坚决取消“清考”制度[3]。本次教育工作会议为全国高校开展新一轮课程改革吹响“冲锋号”和指明前进方向[4-5]。当前,新工科建设为我国高等工程教育注入了新动力,专业工程认证和国家一流专业建设珠联璧合、相得益彰[6-7]。新工科背景下“双万”建设已进入到全面深化阶段,而专业人才培养成效与社会需求之间的匹配度还不够、师资力量相对较弱、产教融合校企合作不深入和质量文化建设不完善等短板亟需得到重视和有效解决[8]。

模拟电子技术作为高等院校工科专业学生一门重要的专业基础课,是电子电力技术的基础,在模拟信号放大、整流稳压、反馈和信号变换电路等领域具有不可代替的作用[9-10]。然而由于其晦涩难懂,经常被学生戏称为“魔电”。为适应信息科学技术的高速发展和21世纪对高素质创新人才培养的要求,结合新工科背景,模拟电子技术课程迫切需要加大教学内容、方法、手段的改革力度,以一流课程建设为目标,努力打造高水平“金课”,加强过程性考核实践探索,全面推行“N+1”课程考核方式,提升学生满意度。

一 基本思路

“N+1”是指课程考核方案包含教学过程中开展的N种过程性考核和在课程结束后实施的1次期末考核。根据教育部通知,结合相关课程考核管理办法(修订)文件精神,全面推行“N+1”课程考核方式,进一步推行学业评价改革,加强教学过程管理,着力培养学生解决问题的思路与方法,科学构建多元化、重过程的课程考核评价体系,凸显过程评价在课程考核评价中的重要性,全面、科学地评价学生学习过程,提高课堂教学质量。

模拟电子技术是一门在介绍半导体器件的基础上,重点要求学生掌握信号放大的各种基本电路、放大器中的负反馈、运放的应用和直流电源等低频电子线路的工作原理,以及分析、设计方法,培养学生的实践技能和应用能力的课程。该课程传统考核方法是期末考试,但单一通过期末考试评价,不仅让学生丧失主观能动性和创造能力,也令课程学习枯燥无味。因此,及时采取必要的课程改革,推广“N+1”过程考核评价,是模拟电子技术课程适应新工科发展的必然要求。

基于教育部加强过程性考核的精神与学校出台的“N+1”课程考核实施办法,架构模拟电子技术“N+1”课程考核基本思路。“N+1”过程考核中,“N”指课后习题作业、单元测验、期中测试、调研报告、课程论文、课外创新作品、案例分析、活动作品、小设计、实验报告、主题演讲、小组讨论、团队合作项目、面试和网络课堂学习等考核类型,其中2≤N≤5,即至少采用2类但不超过5类考核形式。若课后习题作业作为一类过程考核形式,则次数应不少于3次。平时考勤原则上不能单独作为一类过程考核形式。“1”表示该课程必须进行一次期末考核,期末考核的方式可根据课程特点由课程组商讨决定。

形成课程“N+1”过程考核基本思路后,制定过程考核实施主体以及课程大纲相关要求。任课教师(课程负责人或教学团队)是实施“N+1”课程考核方式的直接责任人,在课程教学开始前,根据专业和课程特点设计“N+1”课程考核方案,确定过程考核形式和考核评分标准,充分做好课程考核方式设计,重点着眼于考核形式、考核内容及每项考核占总评成绩比例的安排,围绕教学大纲,科学、合理的设计课程考核目标。以相关专业毕业要求指标点达成作为目标,制定课程教学大纲,围绕课程目标组织课程的知识要点和教学内容,在综合考虑前后课程、并行课程的要求后,合理设计课程教学环节、教学方法和具体教学要求、考核方式等,通过课程目标关联相关二级指标点与教学、考核环节。

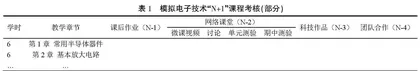

正式开课前,任课教师提交模拟电子技术课程“N+1”考核审批表,并由二级教学单位审核通过。“N+1”考核审批表应在课程组充分讨论的基础上形成统一的书面文件,作为后续课程实施的基本准则。表1为模拟电子技术“N+1”课程考核设置细则(部分)。就模拟电子技术这门课程而言,“N”包括课后作业、网络课堂、科技作品、团队合作及实验项目共五个部分,其中网络课堂学习又包含微课视频、讨论、单元测验和期中测验四个环节。“五部分、四环节”贯穿于课程各个教学章节。任课教师研究课程各章节的重难点,充分挖掘过程性考核元素,使每位学生都能够积极参与其中。考核细则的优化体现出课程考核方式的变化,任课老师是课程设计者,需要课前设计好考核细则和实施办法,根据制定好的“剧本”组织实施教学。这样的课程设计对教师提出了更高要求,教师不但需要科学、合理地设计考核形式,还必须更加规范、及时地引导和梳理过程性考核。

实验项目作为“N+1”考核中关键部分,对培养工程师教育显得尤为重要。实验项目包括4个课内实验内容。实验名称、实验学时及实验目的见表2。为充分体现过程性考核特点,每个实验分为预习、操作和报告“三步骤”。学生只有在完成实验预习任务,了解实验基本原理的前提下,方能进入实验操作的第二个步骤。课内实验操作的完成,并不代表实验的结束,学生还要及时完成实验数据的分析、思考及心得体会和实验报告的撰写等。教师精心设计实验过程的每个环节,是严把工程类学生质量关的重要举措,充分体现了“N+1”过程性考核的特色。实践探索发现,在教师坚持不懈地引导下,学生参与实验的积极性有了很大改观,更加愿意主动思考和解决实验中存在的问题。

二 组织实施

“N+1”课程考核最终成效关键在于组织实施。过程考核形式多种多样,对学生的评价更加综合和客观,也对教师在实际教学中的组织和实施提出更高的要求。这里以过程性考核中的主要环节为例,阐述教学过程中实施情况。

(一) 网络课堂

网络课堂基于MOOC平台完成,教师借助平台可以随时观测、查阅所有学生参与微课视频学习、讨论、单元测验和期中测验的成绩。为避免出现学生将学习作为突击任务集中完成的情况,教师应将日常教学、预习、巩固和复习作业与网络课堂学习紧密相联系,合理安排和组织。通过设置视频学习、单元测试等环节的完成时间,提醒学生安排好时间,让网络课堂学习成为学生学好课程的重要工具。

课前,教师对课程目标和学情进行研究,设计学生在线学习任务并实时发布,完成指引性、扩充性在线资源平台的建设,满足学生在线自主预习使用。学生根据需要选择在线网络资源自主学习和自我测评,明确每个章节学习的重难点。课后,教师及时发布随堂测验及单元测试等,收集学生在线学习数据,精准掌握学生每一堂课、每一个单元的知识掌握情况,有针对性地提出改善方法。此外,学生也可以根据个人学习需求,选择在线资源进行知识拓展,拓宽学习的知识面。

(二) 科技作品

模拟电子技术是工科院校电气电子信息类专业的一门重要技术基础课,在“N+1”课程考核方案中设计“科技作品”,可以培养学生定性分析能力、综合应用能力和创新意识。

“科技作品”环节实施中,教师应充分尊重学生想象力,同时设置合理规范的考核要求,比如:

1)该项目是开放性作业,不限课题,但必须与模拟电子技术有关,可以是实际制作完成的作品,也可以是设计和改进的电路。最终以报告形式提交,报告中应包含目的、设计任务和要求、基本原理、制作工艺、电路检测与结果分析、结论共六个方面内容。