基于混合式教学的物理化学实验思政育人元素融入途径探索

作者: 訾学红 刘淑珍 陈永宝 林兴桃 李钒

摘 要:实验课程是思政教育的良好载体,通过挖掘物理化学实验课程中的思政育人元素,构建课程思政案例库。采用混合式教学模式,通过课前预习、课堂实验、课堂讨论和课后总结等途径融入思政育人元素,帮助学生塑造正确的世界观、人生观和价值观,培养学生自主学习能力、团队协作意识、勇于探索的创新精神和解决问题的实践能力,落实立德树人的根本任务。

关键词:课程思政;混合式教学;实验教学;物理化学实验;自主学习能力

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)34-0185-04

Abstract: Experimental courses are a good carrier of ideological and political education. By exploring the elements of ideological and political education in experimental course of physical chemistry, a case library of ideological and political education in courses was constructed. The course adopts a blended learning mode, integrating ideological and political education elements through pre-class preparation, classroom experiments, classroom discussions, and post class summaries, among other activities and approaches. These can help students shape the correct worldview, outlook on life, and values. At the same time, these can also cultivate students' self-learning ability, teamwork awareness, innovative spirit of exploration, and practical ability to solve problems, ultimately achieving the fundamental task of cultivating virtue and nurturing talents.

Keywords: curriculum ideological and political education; blended learning; experimental teaching; Physical Chemistry Experiment; self-learning ability

高校人才培养既要育才也要育人。除了做好专业教育,思政教育也不容忽视。在2016年12月召开的全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记强调要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人[1]。2020年,教育部发布《高等学校课程思政建设指导纲要》,要求把思政教育贯穿人才培养体系,全面推进高校课程思政建设,发挥好每门课程的育人作用[2]。此后,课程思政建设成为高校普遍关注的一个重大课题,不少高校进行了一系列具有特色的课程思政建设的探索与实践,提出了一些切实可行的思政育人举措[3-7]。

实验课程除了传授实验的基础知识和基本原理、训练实验的基本技能外,还是培养学生在实验习惯、科学态度、合作意识、意志品质、创新精神和科学素养等方面全面提升的良好载体。传统的实验教学模式主要侧重于对所学理论知识的验证,让学生在规定的时间内,使用规定的实验步骤和方法,完成规定的实验内容[8],在预习环节、实验操作环节、实验报告环节和考核环节不能充分发挥学生的积极能动性,更谈不上对学生自主学习能力的培养,此外,实验教学过程中缺乏思政元素的融入,没有起到价值引领作用,不能满足新时代对于全方位育人培养的要求。如何将育人元素融入实验课程教学,探索适合的融入途径,达到思政育人的目的,这是实验教师面临的挑战。

目前信息技术快速发展,“互联网+”教学模式为实验教学带来了新的活力,也为高校实验课程开展混合式教学提供了可能[9-13]。以混合式教学为基础,探索思政育人元素的融入途径,或许可以从另一个角度为实验课程思政育人提供一些新的思路和做法。

本文以物理化学实验课为例,挖掘物理化学实验课程中的思政育人元素,探究如何借助混合式教学模式,通过课前预习、课堂实验、课堂讨论和课后总结等途径融入思政育人元素,做到寓教于无形、润物细无声,努力践行全员育人,强化高校人才培养的初心与使命。

一 物理化学实验课程思政元素案例库的建立

课堂教学是高校人才培养的主渠道,是课程思政实施最为关键的一环。按照实验课程设置特点及专业要求,充分挖掘实验中所蕴含的思政元素,有机地将课程思政融入到实验指导的过程中,使一言一行、一举一动皆可发挥育人的功能,在潜移默化中树立学生的社会主义核心价值观,实现价值引领作用。

(一) 物理化学实验教学思政基础元素的挖掘

强化安全教育和绿色化学教育:课程第一课,先对学生进行实验安全知识教育,再开展实验教学。通过讲授安全事故案例,强调实验安全的重要性,通过讲授实验室安全知识和事故的应急措施等,强化安全教育。在实验前强调注意事项,过程中及时发现潜在的问题,避免安全事故[14]。实验教学过程中将绿色化学理念积极践行到每个细节,如药品取用规范操作,避免浪费,废弃物回收处理,尽量选用无毒无害的试剂等,培养学生“绿水青山就是金山银山”的环保理念。

分工协作的团队精神:为培养学生们的团结协作精神,在授课过程中将学生2~3人分成一个小组,每个小组独立自主完成实验。在“双液系的气-液平衡相图”实验中,操作时需用阿贝折光仪测一组标准溶液的折光率并绘制出标准曲线,用沸点仪测定不同组成溶液的沸点,并用阿贝折光仪分别测定所得气、液相样品的折光率。在实验过程中每个小组成员分工协作,遇到问题共同协商探索解决,这样的实践模式,既提高了学生分析和解决问题,以及组员相互之间的沟通能力,也使其认识到团队协作的重要性。

(二) 课程培养目标思政元素的提炼

辩证唯物主义认识论:物理化学实验研究遵循辩证唯物主义认识论,即“实践—认识—再实践—再认识”。实验课程通过实验验证抽象的理论,促进理解和掌握理论知识,对理论知识的深入理解和应用能激发学生利用实践去探究未知的勇气和信心[15]。在“最大气泡法测定表面张力”实验中,学生通过测定不同浓度待测样品的压差,计算出表面张力,深入了解了Gibbs关系式,通过实验举一反三,更深刻地理解了表面自由能的意义,吸附量与浓度的关系及表面张力与吸附的关系。

透过现象,探求本质:很多物理化学实验都是验证性实验,实验结果是理论的验证与解释。在“铅-锡二组分合金相图的绘制”实验中,不发生相变时步冷曲线是平滑的,发生相变时,步冷曲线会出现转折或水平线段,但实验过程中有时在相变点出现前会有异常降温再升温的现象,与经典热力学理论相悖,需要学生认真分析现象,结合其他物相分析,透过现象发现其本质是一种热力学上的亚稳定状态——“过冷”现象,此现象在生物医学研究领域有利于细胞组织的超长期贮存。

(三) 学术道德与科学精神的培养

不轻言败,坚韧不拔,勇攀高峰的意志品质:在合金相图的绘制实验课程中讲解被誉为“中国的霍金”——金展鹏院士经过多年不懈的努力研究,创立了“金氏相图测定法”,首创在一个试样上测量三元相图整个等温截面的方法,巧妙地解决了世界性的难题[16]。我们要学习科学家不懈努力,遇到困难不轻言败,坚韧不拔、勇攀高峰的意志品质。在“极化曲线测定”实验中,阳极极化时,开路电压可能达不到需要的数值,需要学生认真查找原因,比如,是电极打磨程度不够还是电极连接有误等,需要反复验证,找到失败的原因。实验时,需要注重对学生在遇到失败时不轻言败,多次尝试,努力追求成功精神的培养,使其无论将来从事何种工作,都能做到不轻言放弃。

工匠精神与勇于探索的创新精神:与其他基础实验相比,物化实验的操作比较复杂,要注意的操作细节比较多,比如在“燃烧热的测定”实验操作过程中,学生要动手将粉末状样品压成片状,压片不能过紧也不能过松;燃烧丝与坩埚连接时既不能短路也不能断路;实验用水需倒入量热计的内筒而不能是外筒;这些细节问题稍有疏忽就会导致点火失败或者测得的数据误差较大,这就需要在实验过程中培养精益求精的工匠精神。在数据记录环节,每30 s或60 s记录一个数据,学生一定要认真做好记录,仔细观察数据和现象的变化,探索背后的规律,不仅培养学生严谨、细致、耐心的科研精神,也培养学生勇于探索的精神。

(四) 人格品质、美育艺术的提升

实验中的艺术美育:美育是通向人格完善的必由途径和桥梁,物化实验课程中有着丰富的美育内容,在“材料微观形貌的观察”实验中,利用SEM可看到丰富多彩的微观形貌,体会微观世界结构各异的形态之美。“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,众所周知,美丽的荷叶有荷叶效应,利用SEM可观察到荷叶表面布满了连绵起伏的小山包,每个山包上还长满了小触角,联想到荷花出淤泥而不染的高雅韵味,会促进和鞭策学生自我品行修养和审美情趣的提升。此外,还可利用SEM看到媲美钻石的纳米材料、富勒烯模型的对称美、硅片上的微观世界等,和学生一起在探索物化知识的同时,领略微观世界的艺术之美,体会人与自然,人与人之间的和谐之美,培养学生主动追求实验中的艺术美感,温润心灵,提高科学中的艺术感。

二 混合式教学中思政元素的融入与实施途径

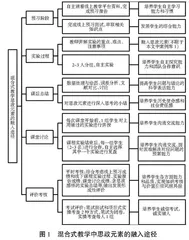

具体的混合式教学中思政元素(包括但不限于本文中案例库)的融入途径如图1所示,通过课前预习、课题实验、课堂讨论和课后总结等途径探讨如何有机融入思政元素,发挥学生的主体地位,把学生从被动学习的位置推出来,变为课程学习的主角,培养学生自主学习能力,以及团队协作意识、勇于探索的创新精神和解决问题的实践能力,增强学生历史使命感,进一步落实立德树人的根本任务。

图1 混合式教学中思政元素的融入途径

下面以“无水乙醇饱和蒸气压的测定”实验为例,介绍思政元素的融入途径。

(一) 课前预习

建立网络化实验教学平台,将含有思政拓展材料的实验讲义、录像片、3D动画等相关教学资源放到日新学堂,学生可线下自主观看学习,完成预习报告,培养学生自主学习的能力和习惯,让学生主动构建知识框架,树立正确的自主学习态度,实现线上与线下思政教育的结合。

学生完成预习测试题,试题包含基础知识,操作注意事项和数据处理等方面,让学生在预习测试过程中,完成相关知识点之间的串联,培养学生积极探索自主学习的态度和综合能力。

(二) 课堂实验

课上讲解克拉珀龙-克劳修斯(Clapeyron-Clausius)方程(简称“克-克方程”)时,引入科学家克劳修斯,从他的生平及主要贡献对其进行介绍,他发现并确立了热力学第二定律,成功地说明第二类永动机是不可能的,给予同学们科学启示:科学家具有敢于质疑的科学精神(图1中思政元素),勇于提出新想法并积极付诸行动,通过科学家的事迹鼓舞学生锐意进取,求真务实。

讲解克-克方程时,配合讲述公式很大程度上是克劳修斯在前人克拉珀龙工作的基础上,进行了进一步的思考和深入研究,从而得到了全新的理论,最终对人类作出了卓越的贡献,可联想到“创新”(图1中思政元素),让学生理解创新的内涵,激发学生善于利用已有条件,善于“站在巨人的肩膀上”,开拓新思路,寻找新点子。