深度融合学科背景下电工学课程教学模式探索与实践

作者: 周儒 江萍 张晨彧

摘 要:面向新工科工程教育要求,该文分析当前电工学课程教学中存在的问题,开展以学科为导向的电工学课程教学模式研究,构建并实践深度融合学科背景的电工学课程教学模式。研究表明,深度融合学科背景的电工学课程教学模式有助于加强学生对电工学在该学科领域应用的认识和理解,激发学生的学习积极性和自主学习意识,培养学生的科技创新能力,并提升工科专业学生的工程意识。教学实践揭示深度融合学科背景的电工学课程教学改革取得一定成效,改善电工学课程教学效果和学科交叉型人才能力培养质量。

关键词:电工学;学科背景;教学模式;教学实践;课程改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0137-05

Abstract: In response to the requirements of the New Engineering Education, this paper analyzed the existing issues in the teaching of Electrical Engineering course. It focused on the development of a discipline-oriented teaching model for Electrical Engineering course and implemented a deep integration of disciplinary backgrounds within the teaching process. The research demonstrates that the deep integration of disciplinary backgrounds in the teaching model enhances students' understanding and recognition of the application of Electrical Engineering in their respective fields. It also stimulates students' learning enthusiasm and self-directed learning awareness, fosters their scientific and technological innovation abilities, and enhances their engineering consciousness as engineering students. Teaching practices have revealed that the reform of Electrical Engineering curriculum through the deep integration of disciplinary backgrounds has made certain achievements in improving the effectiveness of Electrical Engineering teaching and the quality of interdisciplinary talent cultivation.

Keywords: Electrical Engineering; interdisciplinary background; teaching model; teaching practice; curriculum reform

电工学是一门面向非电类工科专业学生开设的系列专业基础课。该课程涉及电路基础、电工基础、模拟电子技术和数字电子技术等综合知识。通过电工学课程学习,要求学生掌握必要的电工与电子技术相关基本概念、基本原理以及基本分析方法,能够综合运用相关知识解决实际生产实践问题。课程目标在于为学生学习后续专业课和从事工程设计工作打下坚实的电工与电子技术基础。电工学课程具有学生对象专业背景复杂、课程内容与时俱进、应用性强、知识点多但学时少等特点[1-2]。

近年来,教育部积极推进新工科建设,深化高等教育综合改革[3]。在此背景下,电工学也融入新特点和新要求。电工学课程需要改革其教学内容和教学方式,以提高学生的创新思维和创造能力以及适应新工科研究与实践的要求。然而,受传统教学模式的影响,电工学系列课程教学中尚存在一系列问题。结合多年教学体会,电工学课程在传统教学方式下所存在的问题包括[4-7]:①课程内容缺乏与学科背景交叉融合。电工学课程授课对象涉及学科和专业众多,但目前的课程教学大多按照教学大纲按部就班授课,缺乏针对不同专业学生的差异化教学和特性化教学。造成电工学与所授学科背景交叉融合不够,学生认同度低,学习兴趣不足。同时,由于不同专业方向对知识与技能的要求不同,电工学课程也要求与学生专业方向相结合,进行相应改革与调整,为学生学习后续专业课和从事工程设计工作积累电工和电子技术基础。②知识内容与评价体系未能与时俱进。鉴于电工和电子技术相关知识内容迭代很快,电工学课程内容也需要优化更新。然而,目前存在部分知识点内容陈旧,滞后于教学改革和时代发展需求。同时,传统的评价体系往往注重结果,没能充分考虑学生的能动性、参与程度、学习兴趣的培养和个体化的差异。因此,如何紧密跟踪知识内容和评价体系发展是电工学教学改革需要考虑的问题。③工程意识培养薄弱。电工学课程要求学生在掌握理论知识的同时,也要具备一定的实践操作技能。在传统的课堂与实验教学中,学生只能从验证性实验操作中锻炼动手能力,而对于专业相关的工程意识的训练则十分欠缺,这也严重制约学生创新实践能力的培养。因此,开展深度融合学科背景的电工学系列课程教学模式探索与实践,对于非电类专业电工学教学效果提升和学生创新能力培养具有重要意义。

一 深度融合学科背景的电工学课程教学模式构建

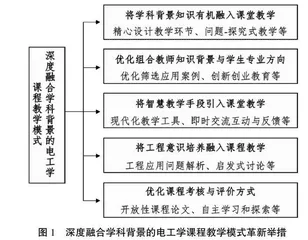

针对电工学教学中所存在的上述问题,结合多年电工学教学经验和当下各学科背景,本文重点开展深度融合学科背景的电工学课程教学模式探索与实践研究。图1给出了深度融合学科背景的电工学课程教学模式革新举措,具体阐释如下。

图1 深度融合学科背景的电工学课程教学模式革新举措

(一) 将学科背景知识有机融入课堂教学

为了满足不同专业的需求,教师应当围绕专业培养方案、实际教学情况和专业应用情况,对电工学教学内容进行整合与取舍,提炼核心内容,舍弃陈旧知识,融入前沿新技术。特别是针对不同专业特点,将学科背景知识有机融入课堂教学,适当引入与对应专业相关的电工学应用实例。比如对于机械类相关专业,考虑到其专业特点及行业发展需求,可以适当增加电气及PLC控制技术方面的知识点。通过有针对性地结合专业特点进行教学,能够激发学生学习的积极性,也有助于学生专业知识的学习。教师在设计教学环节前,做好学习对象分析、学习内容分析、学习环境分析和学习资源设计等。在教学活动中发挥教师的主导作用,又体现学生的主体地位。在讲解应用案例时,可将“问题-探究”式教学方法应用到学科问题讨论之中,启发学生主动思考,以激发学生学习兴趣,改善教学效果。基于构建主义教学理论,在“以学生为中心”的教学理念下精心设计教学内容,主张学生是信息的主动建构者,而教师扮演指导者和促进者的角色。通过实际案例解析,为学生创造真实的知识应用环境,促进学生主动探索、发现和解决问题。

(二) 优化组合教师知识背景与学生专业方向

充分发挥课堂主渠道作用,结合不同专业方向,通过优化组合教师知识背景与学生专业方向,借助教师自身科研背景向学生讲解相关专业与电气工程跨学科研究领域的研究动态和应用案例。比如自动控制方向的教师与测控、车辆等专业的学生组合,新能源器件方向的教师与新能源材料与器件、能源化工等专业学生组合,电气工程方向的教师与土木、给排水等专业的学生组合。如此,充分发挥教师在搜集专业背景素材、筛选应用案例等方面的优势,并激发学生积极参与到教学活动中,使学生由被动学习向主动学习转变。教师和学生还能依据教材内容甚至超越教材内容探讨本学科的热点和前沿问题,让不同专业学生在电工学课程学习中认识到知识点如何应用在相关专业领域。这种做法还能更好地将创新创业教育渗透到电工学这种大类课堂教学中去,提高本科生参与国家、省市和学校组织的各类创新实验和科技大赛的积极性。

(三) 将智慧教学手段引入课堂教学

利用信息化、科技化的教学模式给课堂注入新活力,提高学生学习的积极性、参与性和实践性。智慧课堂是借助现代教育技术开展教学活动,将移动技术与教学模式深度融合,能够直接、即时地反映全过程学习数据,详实记录教学全过程,实现课堂内外多渠道、全过程的即时交流互动与反馈,以充分调动学生的学习积极性[8]。以雨课堂为代表的智慧教学工具的出现为智慧教学的实现提供了有效的教学工具。教师应当将新科技和新理念引入课堂教学,以学生为中心,运用现代化教学工具进行辅助教学。

(四) 将工程意识培养融入课程教学

课堂教学内容一般侧重于解析方法和技巧,这往往造成学生对实际工程中的电工学问题理解偏重思想化,而缺乏与该专业学科工程背景的联系。对电工学课程制定以学科为导向的教学模式,主要侧重于融入与其专业相关的工程实例,在案例式教学中融入专业领域前沿技术,实现工程问题解析与创新性能力培养相结合。将电工学知识与特定专业的交叉学科问题以工程实例的形式进行演示,以提升学生对电工学相关概念的认知。结合智慧教学模式,让学生在学习电工学理论基础知识的同时,发掘并解析电工学在特定学科背景下的工程应用问题,体会电工学在实际生活中的应用,增强分析工程问题的能力。同时,通过启发式讨论,将工程研究方法引入到主题讨论中,增加课程教学的学术性,提高学生的科学素养,加深学生对该专业电工问题的认识。

(五) 优化课程考核与评价方式

教师除了在课堂上将专业背景知识传递给学生,撰写课程论文则是一种督促学生自主学习和探索的有效方式。通过设计诸如“电工学在车辆工程专业中的应用”的开放性课题,要求学生自行组建学习小组(例如4~6人一组),小组成员分工合作,围绕电工技术或电子技术在本专业中的某一应用实例,进行文献调研并展开论述(背景、原理、展望等),最终整理形成课程论文报告。要求课程论文能够融合电工学教学内容和专业特点,具备一定的专业性和学术性。学生针对所选问题进行研究性学习,把资料的搜集整理、解决问题的方案选择以及设计方案的实施手段贯穿于整个课程的学习过程中,激发学生对电工学课程的兴趣。可将此报告作为考核和评价指标之一。同时,撰写课程论文还能促使学生在低年级就主动了解和关注自己所学专业的研究内容和发展趋势。

二 深度融合学科背景的电工学课程教学改革实践

合肥工业大学面向机械设计、车辆工程、测控、材料成型、高分子和食品质量等工科专业均开设了电工学系列课程,包括电工技术、电子技术、电工与电子技术A、电工与电子技术B和电子电路课程设计等。为了综合评价深度融合学科背景的教学模式改革效果,将上述革新举措实践于本校电工学系列课程之一的电工与电子技术B(48学时,其中,理论32学时、实验16学时),课程为大班教学模式。试点专业为材料成型和应用化学。

(一) 案例分析

在深度融合学科背景的电工学课程教学改革实践中,教师在课堂教学中保证充分理论知识讲解的同时,融入与学科专业相关的电工学应用案例;同时,学生则以小组形式对电工电子技术在各自专业中的应用进行充分调研。因此,精心设计选择应用案例十分重要。下面给出了电工学在材料成型和应用化学专业中的应用范例,简要阐述如下。