双一流学科建设背景下种子生物学课程教学改革探讨

作者: 潘荣辉

摘 要:种子生物学作为农业与生物教育的基础课程之一,覆盖内容十分广泛,课程目标主要服务于种子学科研究生教育、种子加工及种子检验等相关人才的培育。因此,其课程质量对于地方人才培养质量具有至关重要的影响。随着智能化时代的到来,信息交换速率得到大幅提升,科学研究速度相应加快,原有的课程教学模式和内容已难以满足当下日新月异的时代发展和学生对国际前沿热点知识的渴求。这里,该文通过量身定制地方特色课程内容、提供多元化课堂教学模式、融入思政教育以及优化课程考核等方式,对种子生物学课程的教学内容、教学方式方法以及教学理念进行改革探讨,目的是增加课程教育过程中同学们的参与感,以提升学生的自主学习兴趣,为培养符合国家现代种业需求的高层次人才做准备。

关键词:种子生物学;多元化教学模式;教学改革;“双一流”建设;思政教育

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)36-0040-04

Abstract: Seed Biology serves as one of the foundational courses in agriculture and biology education, covering a wide range of topics. Its primary goal is to serve graduate education in seed science, as well as the cultivation of talents related to seed processing and seed inspection. Therefore, the quality of this course has a crucial impact on the quality of local talent development. With the advent of the intelligent era, the rate of information exchange has been significantly accelerated, leading to a corresponding increase in the speed of scientific research. The traditional teaching modes and content are no longer adequate to meet the rapid development of the times and the students' desire for knowledge on international cutting-edge topics. This paper explores the reform of the content, teaching methods, and educational philosophy of the course Seed Biology by tailoring local characteristic course content, providing diversified classroom teaching modes, integrating ideological and political education, and optimizing course assessment. The aim is to increase students' sense of participation in the course education process, enhance students' autonomous learning interest, and prepare for the cultivation of high-level talents that meet the needs of the modern seed industry in the country.

Keywords: Seed Biology; diversified teaching methods; teaching reform; "double first-class" construction; ideological and political education

“双一流”建设是国家继“211工程”“985工程”之后,针对中国高等教育提出的重大战略决策。在本科生教育和研究生教育的过程中,课堂仍是学生了解、获取专业领域相关知识的重要平台,课程教育仍是决定人才培养质量的核心要素[1]。因此,课程改革是加快“双一流”建设的重要拓展方向。

种子作为植物生长的基础单元,在植物学和农业领域中占据着重要地位。种子生物学是农业领域的基础课程之一,其研究范围覆盖了植物生命周期的重要阶段,不仅关乎植物生长发育的基本原理,也对种子的贮藏、繁育、作物增产以及优质种质的培育具有深远意义。在教育教学方面,种子生物学涉及植物学、遗传学及细胞生物学等多个学科领域,为教育提供了跨学科融合的机会。这些研究领域涉及很多未解之谜和科学挑战,例如种子的休眠机制、萌发过程中的生物化学变化等。通过对这些问题的思考与探索,能够激发学生的创新性和解决问题的能力,培养学生综合性的科学思维。站在“学生角度”,激发学生对种子科学的研究兴趣,掌握种子生物学研究领域的前沿热点,培养符合现代种业需求的综合性人才是教学改革实践的重要方向[2]。

一 量身定制有地方特色的教学内容

种子生物学课程涉及的内容十分宽泛,而在实际的课堂教育中,由于课时的限制,使得同学们在课堂上真正能掌握的内容十分有限。因此,在教学改革中,应抓住课堂交流的契机,根据地方企业、相关种子产业以及时代发展变化的现实需求,因地制宜、因材施教选取一些符合地方特色的课程内容,重新确定课堂教学的重点方向,带给学生不一样的全新体验。

(一) 明确教学改革的目的导向

种子是植物繁殖的一种重要形式,承载着植物遗传信息的传递和保护,是植物生命周期的关键阶段之一。经典种子生物学的课程内容主要包括种子形态结构、发育成熟、休眠萌发及其与环境的关系等一系列生物学问题[3-4]。种子生物学通过对种子在不同生长阶段的形态结构、生理生化过程、遗传变异等方面的研究,探索种子的生物学本质和功能机制,为提高农作物产量、改良植物环境适应性等提供理论和技术支持。此外,种子生物学涉及的学科广泛,包括种子的形态学、解剖学、发育生物学、遗传学、生理生化学和生态学等多个领域,具有跨学科的特点。通过种子生物学课程的学习可以使学生深入了解植物的繁殖生理和生物化学过程,掌握良种选育的基本原理和方法,培养专业人才,加快优质高产新品种的选育速度,提高农作物的适应性和抗逆性,从而增加粮食产量;为种子产业的发展提供了人才保障,促进农业生产的现代化和产业化,为国家粮食安全提供有力支持。

(二) 明确地方种业人才需求

为了更好地适应当地的农业发展需求和推动粮食生产的现代化进程,建设符合浙江省地域特色的种子生物学课程具有重要意义。浙江省地处中国东部沿海地区,地理环境多样,既有沿海平原,也有山地丘陵,气候温和湿润,自古以来就是我国农耕文化的发源地之一,有着悠久的农业传统和丰富的种植经验。受气候和地形的影响,浙江省农业以水稻、茶叶、蔬菜和水果等为主要农作物。其中,水稻作为江浙人民的重要主粮,其种植业占据重要地位,是浙江省农业的支柱产业之一。据统计,2023年浙江省早稻播种面积共计183.2万亩(1亩约等于667 m2),面积增量位居全国第一,全省早稻亩产量和总产量增量分别位居全国第三。为了进一步提高粮食产量,稳定农民收益,政府持续实施粮油补贴、订单奖励、低价收购及贷款贴息等扶持政策[5]。因此,水稻生产过程中面临的种子生物学问题值得关注与探讨。

(三) 定制符合地域特色的种子生物学课程内容

在所有作物中,仅有水稻能够在淹水情况下萌发出芽,因此,水稻的耐淹程度显著强于其他谷类作物。利用水稻的这一特性,培育耐淹性强的水稻品种,提升水稻播种时的直播效率,对于提升水稻农业产能具有重要的现实意义[6]。与传统的移栽育苗相比,直播育苗更加省时省力,轻简化的农业生产更加符合新时代背景下的农业可持续发展要求;休眠与萌发是种子重要的农艺性状,关乎农业生产中的谷物质量。休眠期长的谷物能够保证其在恶劣环境下的繁衍和生存,但这并不利于企业生产效益的提升,反而会加重企业储存成本从而加重其生产负担。因此,在作物长期改良过程中,休眠常作为负面性状被人为驯化缩短,高萌发的水稻种子虽然能够显著提升工业生产效率与性能,但同时也带来了穗发芽的风险[7]。穗发芽后的谷物种子品质极差,是农业生产中的重大灾害。2023年河南麦区的穗发芽问题带给我们在育种过程中的更多思考[8]。因此需要根据地域和环境的要求,适度保留种子的休眠性,以防止穗发芽问题的发生;在农业生产中,种子活力是播种质量的另一个重要指标,水稻种子活力是一个由多基因控制的复杂性状,与种子发育、成熟、萌发和幼苗建成等环节息息相关,高活力的种子对于提高籽粒品质和种子资源保存均具有重要意义[9]。除了以上三个具体的例子之外,诸如此类的问题仍有很多,这些符合农业发展现实需要的问题均可在课堂上与同学们进行交流和讨论。

二 “讲座-汇报-实践”相结合的教学模式

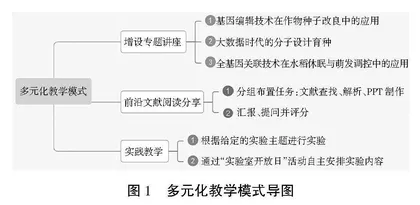

课程改革的目的是让学生能够学以致用,而多元化的教学方式能够循序渐进地帮助学生加深对课程的了解,使其更高效地将课程内容内化于心。在对本课程的教学改革中,我们将通过增设专题讲座、前沿文献阅读汇报和增加课程实践一条龙的教学模式(图1),带给学生更加丰富和高效的学习体验,启发学生的科研兴趣,锻炼他们在科研工作中的逻辑思维、创新思维和动手能力。

图1 多元化教学模式导图

(一) 增设专题讲座,激发学习兴趣

关于种子生物学的研究报道日新月异,书本知识常有局限,因此邀请相关行业的专家学者介绍该领域的最新研究进展、发展趋势和未来发展方向,是一种有益、有效的教学举措。例如基因编辑技术在作物种子改良中的应用,以及大数据时代的分子设计育种,展示了前沿科技如何促进种子品质和产量的提升。另外,全基因关联技术在水稻休眠与萌发调控中的应用,揭示了全基因组水平上对种子生物学的新理解,为解决种子休眠与萌发问题提供了新思路和方法。通过专题讲座,老师不仅可以向学生介绍新的知识理论,还可以分享科研工作中遇到的具体问题以及解决问题的方式和思路。同学们也可以借助这个平台与不同学科点的专家学者深度讨论其在学习生活中遇到的具体问题,增强课堂互动。这样的专题讲座使科教生活更加生动、形象地展示在学生面前,不仅可以拓展学生的知识视野,帮助他们了解领域的最新动态,明确我国种业目前发展的具体阶段,认识到国内外的发展差异和国内短板,还能够激发他们对专业学科的兴趣,促进学生的学习积极性和主动性。

(二) 前沿文献阅读汇报,锻炼逻辑思维

前沿文献阅读是锻炼逻辑思维和学术能力的重要方式,也是获取最新研究成果的重要渠道。尤其是高水平的学术论文,对学生的科学素质培育具有重要的参考作用。通过精读论文,学生不仅能够了解目前国内外比较流行的前沿研究方法,还可以深入了解研究问题的背景、意义和未来发展方向。同时,通过学习论文中的作者信息,学生还可以了解到各领域的专家学者以及他们在科学界的地位和贡献,从而拓展自己的学术视野。

在课程安排上,可以根据前期专题讲座的内容,让学生查找、阅读相关的研究论文,并将其内容与方法进行整理、汇报和讨论。通过这种方式,能够增强学生的课堂参与感与体验感。在此过程中,学生可以锻炼自己的文献查找、阅读理解和问题分析的能力,培养批判性思维和逻辑思维。同时,以小组形式完成作业,还可以锻炼学生的组织协调能力及合作能力,学会倾听他人观点、分析问题,并提出自己的见解,是科学思维启蒙中的重要一课。因此,前沿文献阅读是学生学术成长和科研能力培养中不可或缺的重要环节,应当被高度重视和积极推广。