社会建构主义视角下研究生导学团队建设路径探讨

作者: 杨剩富 毛星月 李姝慧 方世明 胡守庚

摘 要:构建优秀的导学团队是提升研究生教育质量的重要途径。尽管已有研究强调了导学团队的价值,但在有效团队建设的具体路径上仍存在不足。该研究以某高校导学团队为例,探讨在社会建构主义框架下构建研究生导学团队的有效路径。研究结果表明,导学团队成员之间的互动、知识内化和科研实践显著促进了团队成员的协作与成长,最终实现知识的再创造与应用。该研究突出社会互动在知识构建过程中的关键作用,并强调结构合理的导学团队在促进知识创造与内化方面的重要性,为高校导学团队的建设与发展提供新的视角与参考。

关键词:导学团队;导学关系;研究生;研究生教育;社会建构

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)36-0063-05

Abstract: Building an effective tutorial team is essential for enhancing the quality of graduate education. Despite prior research underscoring the value of tutorial teams, gaps remain in understanding specific pathways for effective team development. This study examines a university tutorial team to explore effective strategies for constructing graduate tutorial teams within a social constructivist framework. Findings indicate that interactions, knowledge internalization, and research practices among tutorial team members significantly foster collaboration and individual growth, ultimately facilitating knowledge creation and application. This study underscores the pivotal role of social interaction in knowledge construction and highlights the importance of a well-structured tutorial team in fostering knowledge creation and internalization. The study offers new perspectives and guidance for building and developing tutorial teams in higher education.

Keywords: tutorial team; tutorial relationship; postgraduate students; postgraduate students education; social construction

党的二十大报告明确指出要“加快建设教育强国”,而培养大批德才兼备的高素质人才则是实现这一目标的重要任务[1]。研究生教育为国家提供了高层次人才储备,为国家的战略性发展提供了智力支持和技术保障[2]。因此,研究生教育不仅是人才培养的重要环节,也是国家实现长远发展目标的基石。

导师与研究生是研究生教育的两大主体,其导学关系直接影响人才培养的质量。有效的导学关系能够促进知识的传递、技能的提升和创新能力的培养,从而确保研究生在学术与职业发展上的成功[3-4]。因此,构建优秀的导学团队成为提升研究生教育质量的重要途径。导学关系是指研究生在导师的指导下,完成课程学习、参与课题研究和撰写学术论文的过程中所形成的教学关系[5]。这一关系不仅涉及知识的传递,还包括学生在学术研究中学会做人。导学团队是由导师和研究生组成的合作小组,以导师为核心进行团队内部互动,贯通导师引导、团队合作、自主学习等多种协作模式,促进知识分享、经验交流和学术成长,旨在提升研究生的综合素质和研究能力[6]。

随着我国研究生招生规模的不断扩大,单一导师制已不能满足当前研究生培养的需求。学界对导学团队研究的关注度不断提高,研究主题重点分布在导学团队本质、理论基础、效能及作用方式、实践现状和优化策略等方面[7-9]。导学团队作为一种社会互动形式,强调内部成员之间的沟通、协作和共同学习。同时,导学团队内的规范和价值观在很大程度上影响着团队成员的学习效果。通过共同的学习任务和讨论,团队成员在社会化的过程中相互影响,逐步建构起新的认知框架和社会实践模式。但鲜有学者从此角度开展导学团队的相关研究。本文将社会建构主义理论引入导学团队建设问题中,并以某高校导学团队为例,探讨社会建构主义在现实导学团队建设情境中的体现及其适用性,旨在为类似导学团队的建设提供可参考的路径,以支持更广泛的教育改革和人才培养目标。

一 社会建构主义视角下导学团队建设的理论构思

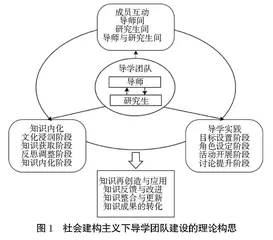

社会建构主义强调知识不是单纯由个体独立获得的,而是在文化背景和社会互动中共同构建的;而学习则是一个动态的共同构建过程[10],需要通过与他人合作、磋商、交流,在团体互动和社会实践中不断修正和提升自己的知识结构。个体的知识需要与他人磋商并达成一致[11],以便不断调整和修正,同时不可避免地受到社会文化因素的影响[12-13]。导学团队由学习者(研究生)和助学者(导师)组成,形成一个互动性强的学习共同体。学习者与助学者通过交流与协作,共同参与知识的共建和修正。这种互动不仅限于信息传递,更是对知识的理解与重构。团队成员在特定文化背景下互动,影响团队的学习规范与价值观,促使成员在学习共同体中内化知识。导学团队的学习不仅仅局限于课堂教学或理论学习,更多的是通过项目实践、现场调研等方式,将所学知识应用于真实情境,使成员在实践中深化对知识的理解,并根据实践中的反馈调整学习内容和方法,最终实现知识的再创造与应用,具体如图1所示。

图1 社会建构主义下导学团队建设的理论构思

(一) 成员互动学习

助学者之间的互动学习机制有助于构建一个支持性强、不断进步的导师社区,提升团队的导学质量与科研水平。助学者通过定期的学术会议、研讨会或内部讨论,分享各自的研究成果、教学方法和学科最新进展,深化专业理解,促进知识互补与创新。助学者可以分享在培养研究生方面的经验与成功案例,包括如何激发学生学习兴趣、管理项目和进行学术指导,以提高导学效果。

助学者与学习者之间的互动学习机制是促进知识传递与能力提升的重要途径。助学者为学习者提供专业指导,帮助他们理解复杂的理论与实践问题。助学者通过提问、讨论与引导,使学习者主动参与知识的建构。助学者分享自己的经验、研究成果与实用资源,促进学习者知识的获取。通过共同参与研究项目、课题或实践活动,助学者与学习者在实际工作中协作,增强实践能力。导师作为文化的传递者,在指导学生时,往往不仅教授专业知识,还会传递一定的社会文化价值观、学术规范等,这些文化因素深刻影响着学生的思维方式和行为模式。

学习者通过小组讨论、案例分析等形式,互相分享观点与经验,促进知识的共同建构。学习者在团队中建立归属感,通过共同的目标与价值观增强团队凝聚力,创造积极的学习环境。学习者定期进行自我反思,在小组中交流学习进展与心得,互相激励,共同成长。

(二) 知识内化过程

在社会建构主义视角下,内化是一个动态的互动过程[14],个体成员将导学团队中的文化与知识转化为自身的理解和能力[15],有意识地指引自己的心理与实践活动。

文化浸润是第一个阶段,团队成员通过参与各种活动、讨论与实践,逐步接触并理解团队的文化、价值观与学习规范。在此过程中,助学者帮助学习者识别并认同团队的共同目标与价值。接下来是知识获取阶段,学习者在团队中通过各种资源(如文献、案例与经验分享)获取相关知识。在交流与协作过程中,学习者能够在实际情境中理解并应用这些知识,增强对理论的把握与实践能力。通过反思与调整,增强对知识的理解,并促进学习者对自身学习方法的改进。最终,学习者将外部知识转化为个人理解,形成独特的认知框架。

(三) 参与导学实践

根据列昂节夫的活动理论,知识文化的内化是通过学习者参与社会实践活动实现的[16]。在导学实践中,主要通过目标设置、角色设定、活动开展和交流讨论,逐步实现知识的内化与能力的提升。

助学者与学习者共同设定具体的学习与发展目标,将学习任务与实践需求相结合,确保活动的方向性与针对性。根据团队成员的能力、知识水平与目标,分配适当的角色与责任。导学活动的核心在于通过真实情境中的社会实践,让学习者将理论应用于实际问题的解决,达到知识的深化与能力的提升。导学团队可以通过长周期的项目式学习,将知识应用于完整的任务链条。学习者在研究问题、数据分析和成果展示等环节中,逐步掌握项目管理与实际操作能力。交流讨论是活动理论中学习者互动与合作的关键机制,通过频繁的互动,学习者能够加深对知识的理解,并逐步内化团队的文化规范。通过助学者与学习者、学习者之间的双向提问与回答,深化理解与拓展思维,逐渐融入导学团队的文化价值与学习规范。

(四) 知识再创造与应用

通过成员互动学习、知识内化和导学实践,学习者最终能够实现知识的再创造与应用。这一过程是动态的,强调学习者在团队中的积极参与和反思,通过反馈与改进不断提升自己的能力和知识水平。通过实践反馈,学习者能够识别知识的局限性和不足,从而进行改进,形成新的理解和方法。这种反馈循环使知识得以更新与再创造。随着新知识的出现和对旧知识的反思,学习者不断整合多元的知识体系,更新自己的认知框架,从而形成更全面和灵活的知识结构。最终,学习者将新的知识成果应用于实际问题,进行实现转化。

二 社会建构主义视角下导学团队建设的案例体现

以某高校导学团队为例,探讨社会建构主义在实际导学团队建设中的体现及适用性。

(一) 多元人才聚团队

该导学团队聚集了国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、全国文化名家暨“四个一批”人才、自然资源部杰出青年人才和科技领军人才、国家社科基金重大项目的首席专家及湖北省楚天学者等一系列杰出人才。团队由主导师负责整体指导与方向把控,团队成员包括两位教授及八位副教授。依托深厚的师资力量与资源优势,团队在“精益求精、追求卓越”的学风建设中成效显著,形成了“严谨治学、开拓进取、锐意创新”的治学精神与“导师爱生如子、潜心育人”的良好师生关系。在这一过程中,社会建构主义的理念贯穿始终,强调通过社会互动与文化背景的影响,促进知识的构建与内化,实现教育的真正目的。

(二) 立德树人共成长

团队将立德树人作为教育的根本任务,努力将这一理念融入学生的学习生活各个环节,全面提升人才培养质量,积极引导学生参与中国式现代化强国的建设。在导师间,团队定期召开学术会议,讨论研究进展,分享最新成果与教学资源,促进知识流动。在导师与学生的互动中,导师不仅是科研道路上的引路人,还会关注学生在学术成长之外的社会化过程,帮助他们更好地融入学术共同体和社会大环境。学习者之间通过分享研究经验和实践成果,形成良好的学习氛围,分工明确、互相支持,共同解决问题,促进了知识的深入理解。该团队有效融合了社会建构主义理念,强调知识构建的社会性与互动性,促进了学术能力的提升,为学生的个人成长与职业发展提供了坚实支持。

(三) 知识内化显智慧

在该导学团队中,知识内化是一个动态且多维的过程,这一过程充分体现了社会建构主义的教育理念,通过系统的实践活动和深入的师生互动,实现了对知识的深刻理解与内化。