新工科背景下通信原理课程教学改革探索

作者: 索龙 焦万果 许艺瀚 花敏

摘 要:随着新一代产业革命和社会科技的迫切需要,国内外对创新型复合人才培养水平提出更高要求。在新工科建设背景下,立足专业建设和人才培养方案,审视通信原理课程教学存在的不足,从课程内容、教学手段、考核方式三方面,结合专业实际办学条件与学生实际需求,开展教学改革和人才培养探索,为培养电子信息领域高质量高素质人才提供有力支撑。

关键词:新工科;教育教学改革;以学生为中心;教学方法;科教协同

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)36-0155-04

Abstract: With the industrial revolution of the new generation and the urgent need of social science and technology, the training level of innovative compound talents is put forward at home and abroad. Under the background of new engineering construction, based on professional construction and personnel training plan, this paper examine the shortcomings of Communication Principle course teaching. From three aspects of course content, teaching methods, evaluation methods, we combine the actual educational conditions and students actual demand, and carry out the teaching reform and talent training, to cultivate high quality and high quality talents of electronic information field to provide strong support.

Keywords: new engineering; education and teaching reform; student centered; teaching method; science and education collaboration

我国的高等工程教育学校规模居于世界前列,在全世界高等院校中具有重要的战略地位,积极服务和支持着国家经济社会转型升级。在推进“双碳”目标、积极推进“中国制造2025”等新时期战略背景下,新能源、人工智能、低空经济等多种新兴产业发展迅速,相关的需求对工程技术人才培养明确提出了要求,高等工程教育改革发展势在必行。新工科建设是我国高等工程教育界针对新一轮科技革命和产业变革的学科专业建设,更重视工程专业的实践性、技术交叉性和综合性,以培养工程应用技能高、技术创造力高、更具全球竞争力的高层次高素质复合型人才为目标,推动改革完善工科人才培养体系,全面提升工程科技人才培养质量,为新一轮科技和产业革命提供智力支持和人才储备[1-2]。笔者以通信原理课程为例,根据课程教学目标和新工科建设对人才的培养要求,探索在新工科背景下通信原理课程改革措施,满足培育创新型和应用型人才的要求。

一 通信原理课程简介

通信原理是全国高等学校电子信息领域的一门专业课程,也是信息与通信专业方向考研、考博的专业课程,该课程在国家一流本科专业建设过程具有重要地位。南京林业大学信息科学技术学院、人工智能学院的电子信息工程专业和物联网工程专业均为江苏省一流本科专业建设点,通信原理课程在两个专业都属于重要的专业基础选修课。课程教学团队以专业建设和人才培养方案目标为指导,贯彻立德树人理念,牢记育人使命,坚持以学生为中心原则,积极探索在课程内容、教学手段、考核方式等方面的改革措施。

通信原理课程的主要任务是全面系统地讲述现代通信系统的基本原理、性能和分析方法,通过对此课程的学习,使学生掌握信号传输的基本理论和思维方法,掌握分析通信系统性能的基础知识,掌握经典的数字通信系统的组成、工作原理和性能分析方法,为学生分析和设计通信系统奠定必备基础。课程目标是使学生掌握通信原理的知识,培养学生具备解决通信工程领域问题的能力和素质,具体包括:①熟悉通信系统的组成和性能评价指标,掌握随机过程等数学基础知识,熟悉无线信号传输特性和信道建模方法;②理解数字传输系统的组成和工作原理,包括基带传输和带通传输两种系统;③理解编码在通信系统的作用,包括信源编码和信道编码。

二 当前课程教学面临的问题

目前已经有很多高校进行了通信原理教学改革的研究和实践[3-5],但是在教学实践和学生交流过程中,仍然发现存在以下一些问题。

课程理论性强,难度大,消解学习兴趣,学生畏难情绪普遍。通信原理课程的一大特点是知识点繁杂,涉及通信过程多个环节,涉及很多先修课程,且包含复杂的理论和推导过程,学生很容易产生畏难情绪。笔者询问过很多学生对通信原理这门课的印象,大部分学生首先用“难”来形容。很多学生在学习过程中遇到抽象的理论解释和繁琐枯燥的公式推导时,很容易产生畏难心理,学习兴趣和学习热情很快消散,学习体验差[6]。

教学内容与前沿通信技术关系不明显,学生感觉“学不致用”。通信技术在过去几十年中迅猛发展,尤其是蜂窝移动通信技术每十年都会进行一次全面的技术升级,但现在课程教学内容的重点一直是经典通信系统的理论知识,对前沿性问题和发展性问题分析不足,理论教学与通信新技术的联系不够紧密,且课程实验也与实际通信环境相差较大,常规的教学手段难以激发学生的学习兴趣和热情。

学生学习意愿弱,参与热情低。通信原理课程开设时间为第六学期,学生面临考研考公和找工作压力,由于身处非通信专业,不少学生认为课程内容与其考研专业课、考公内容或择业方向无关,不愿意多花时间在该课程上,导致在开展翻转课堂、小组课程作业等形式教学时,大部分学生表示参与兴趣寥寥,勉强应付。

课程考核评价手段不够丰富,忽视学生长线能力培养。目前该课程的考核方式包括期末考试、作业、考勤和实验,主要考察通信原理性知识的掌握情况,没有很好地结合课程内容去锻炼学生的综合素质,学生“动笔”远多于“动手”,没有机会利用已学的Matlab、Python等软件去验证课程知识。也很少在课程结束后持续关注对课程有浓厚兴趣的同学,引导和持续帮助他们增长对通信专业知识的理解,或者在后续的毕业设计中去发布和学生兴趣匹配的通信方向的课题,忽视了对一些能力突出、兴趣浓厚的学生的重点和持续培养。

三 课程教学改革举措

针对以上问题,课程教学团队经过调研和讨论,以培养本专业高素质复合型人才、提升学生综合素质为目标,贯彻“以学生为中心、成果导向、持续改进”的工程教育理念,开展以“提升专业兴趣,锻炼综合素质,鼓励实践探索,拓展学术视野,注重持续成长”为主线的课程教学改革工作。

(一) 加强课程教学内容和教学资料建设

通信原理课程的知识体系基于经典通信系统架构,有些课程内容比较陈旧,没有涉及最近技术前沿和发展动态。为培养学生的兴趣、提升学生的参与热情,需要进一步加强对课程教学内容和教学资料的建设,紧密联系实际通信系统案例,在保证严谨性的同时,增加教学和实验内容的趣味性、前沿性。

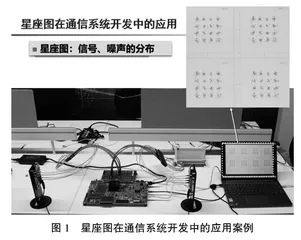

1)加强课程理论知识点与通信应用实例关联。为了让学生感到“学可致用”,在拓展学生对实际通信了解的同时激发兴趣,需要在重点和难点的教学内容中,加入知识点在实际通信系统中的具体应用实例。例如介绍数字调制的星座图时,现有教材上只介绍星座图上相邻点最小距离代表噪声容限,但学生如果没有见过实际通信系统中的加噪星座图,其实不好直接理解噪声对星座点的影响。笔者就借助一个毫米波原型开发系统的例子,用接收端星座图随着收发端距离远近变化的图片和视频,来帮助理解星座图的原理,如图1所示。目前课程教学团队通过问卷和线下交流等方式,发掘了十几个由学生反映的“最抽象、最易忘、最少用”的“绊脚石”知识点,根据团队成员的研究方向和项目经历,分工为每个知识点补充在通信系统的应用实例。这其实对教师的知识储备和工程应用背景有较高的要求,一般来说每个教师会对某个领域或某个通信环节有深入了解,但对其他部分却缺乏了解,不少知识点需要去咨询通信行业一线专家才能获得比较好的应用实例。

图1 星座图在通信系统开发中的应用案例

2)加强跨课程知识点关联。学生觉得通信原理难度大的一大原因是需要涉及较多先修课程的理论知识,再应用于通信系统中,而这些先修课程的理论知识本身就是难点重点。为了提升有限课时量下的教学效率,可以尝试跨课程的知识点联动,在先修课程相关内容提前设置与通信原理相关的内容,开展新工科背景下跨课程协作的教学和人才培养模式创新探索。比如在电子信息工程和物联网工程专业的概率论课程教学中,就可以把对二进制数字基带传输系统误码率的计算过程,作为高斯随机变量的一道例题或者作业。再以两个专业的信号与系统课程为例,其实通信原理的采样定理、信号调制频谱搬移等重要知识点都基于该课程的理论分析,但是教师在上信号与系统课程时,较少提到在通信系统中的应用,实际上也存在着学生觉得理论抽象、“学不致用”的现象。而利用跨课程联动,在先修课程有关知识点中适量嵌入其在通信系统中应用实例或物理意义。

3)挖掘高质量课程思政教学案例。在通信原理课程中,除了传授专业知识,还需要借助科技史、通信发展史、科学家事迹等课程思政内容,正确引导学生的人生观、价值观,培养学生追求卓越、精益求精的工程师精神和以人为本的人文精神等[7]。例如在介绍光纤通信时,笔者一般从对比利用贵金属铜铺设电缆、光纤铺设光缆两种信息传输方式的缺点出发,介绍光纤技术发明的初衷是为了实现低成本大容量信息传输,再介绍华裔科学家高琨提出了光纤损耗大的原因及解决思路,以及科研人员沿着其技术路线成功地将降低光纤传输损耗、使光纤大规模使用成为现实等内容,让学生体会到“理论指导实践”在通信技术研发中的重要性,激发学生对科研工作的兴趣。

4)加强课程实验软硬资源建设。由于受到实验室设备资源限制等原因,通信原理课程设置了基带传输编译码、二进制数字调制技术和信源编码三次课内实验,在通信实验箱和示波器上进行操作和观察通信信号波形,实验内容和学生参与方式有限,不少学生也对实验结果发出了“怎么用在通信系统中”的质疑。为了提高学生对通信环节的理解,激发其动手兴趣,可以借鉴通信专业优势学科高校的经验,丰富实验软硬件资源。如可以利用频谱仪或网络分析仪,捕捉手机的蓝牙或Wi-Fi信号波形,分析它们采用的调制技术特点。在本专业建设经费有限的情况下,可以推进软件实验资源的建设,例如带领学生搭建基于Matlab/Python的通信仿真系统,教会学生如何使用Matlab/Python中的通信仿真工具箱/函数,利用可视化界面查看信道、噪声、信号采样或判决过程,既深化了对知识点的理解和实践,也锻炼了学生对Matlab/Python软件的运用能力[8]。

(二) 改进面向学生的教学手段

尽管有雨课堂、慕课、翻转课堂等多种教学方式,但线下课堂教学一直是通信原理课程最主要也是最重要的阵地。教师上课教学方式直接影响学生的听课效果以及对课程感兴趣的程度,要坚持以学生为中心的教学方式,改进教学手段和教学效果。

1)带动学生兴趣和积极性。课堂就是教师的舞台,教师要用饱满的精神去感染学生、洪亮的声音去振奋学生,积极的态度去影响学生,一个好的教师会潜移默化地提升学生的学习热情和兴趣。课程教学团队坚持同一专业统一备课、统一教案和统一上课进度,在一起打磨说课细节,在课程思政、课程理论知识点与通信应用关联方面,要做到思政案例和应用案例能够“选得新,讲得透,听得懂”。每节课争取做到不浪费课堂时间,最大化课堂教学效率。例如在每节课的25至30分钟阶段,是学生注意力转移、精神疲惫的高峰期,这时候教师要能主动发现学生的低落状态,在该时段通过幽默语言、加强互动、采用多媒体展示等方式,有意识地引导和管理学生的上课面貌,提升课堂教学效率。