面向“双碳”战略的矿业工程学科高层次人才培养模式探索

作者: 姚强岭 桂夏辉 李学华 邢耀文 陈胜焱

摘 要:“双碳”目标对于煤炭行业既是挑战亦是机遇,以“双碳”目标为契机,需培养一批助力行业转型升级的高层次人才助力“双碳”目标的达成。中国矿业大学矿业工程学科作为煤炭行业人才培养的引领者,有责任与义务率先探索“双碳”目标达成过程中矿业工程学科人才培养模式,为行业高校人才培养模式创新提供样板与参考。该文结合现有的矿业工程学科人才培养现状,提出“四协同育人”培养体系,构建面向“双碳”战略的矿业工程学科高层次人才培养模式,阐明本硕博贯通一体化人才培养新模式的内涵,为“双碳”目标达成提供煤炭行业人才培养智慧,有助于煤炭行业“双碳”目标达成。

关键词:“双碳”战略;一流学科建设;矿业工程学科;人才培养模式;本硕博贯通

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)36-0168-05

Abstract: The "dual carbon" targets represent both challenges and opportunities for the coal industry. Seizing this opportunity, it is crucial to nurture a cohort of high-level talents who can propel the industry's transformation and upgrading, thereby supporting the realization of the "dual carbon" objectives. As a pioneer in talent development for the coal sector, Mining Engineering discipline at China University of Mining and Technology bears the responsibility and obligation to take the lead in exploring talent cultivation models within the context of achieving the "dual carbon" targets. This endeavor aims to serve as a model and reference for innovative talent cultivation practices across industry-related universities. Drawing upon the current landscape of talent cultivation in Mining Engineering, this paper introduces the "Four-Dimensional Collaborative Education" system, establishing a high-level talent cultivation model tailored to the Mining Engineering discipline under the "dual carbon" strategy. It delves into the essence of an integrated talent development approach that spans undergraduate, master's, and doctoral programs, offering insights and wisdom tailored specifically for the coal industry in pursuit of the "dual carbon" goals. Ultimately, this contributes to the achievement of the "dual carbon" targets within the coal industry.

Keywords: "Dual-carbon" strategy; first-class discipline construction; mining engineering discipline; talent cultivation mode; master's and doctoral programs

2023年,我国能源消费结构中,煤炭占比55.3%,煤炭仍然是我国的主体能源。在可预见的未来,煤炭仍然是我国的主要能源,预计至2060年我国实现碳中和目标后,仍需要煤炭作为电力调峰、还原剂以及保障油气供应安全,预计煤炭需求量12~15亿t[1-2]。同时,我国2023年碳排放126亿t,增长约5.65亿t。其中,煤炭碳排放的主要路径是燃煤发电,煤炭燃烧碳排放占比约69.5%[3]。依照《2030年前碳达峰行动方案》工作原则要求,“双碳”战略目标的完成,应“稳妥有序、安全降碳”,以保障国家能源安全和经济发展为底线。这意味着立足我国富煤贫油少气的能源资源禀赋,需坚持“先立后破,稳住存量,拓展增量”,推动能源低碳转型平稳过渡而非“去煤化”。但煤炭在利用过程中碳排放是能量转化及传递过程中的客观规律,如何将单位能耗的碳排放尽量减少,实现人与自然的和谐共生,是高校在培养矿业工程人才过程中需直面与亟待解决的关键。也就是说,新时代矿业工程人才的培养,应以问题为导向,并与我国对能源资源的长期需求内涵相匹配。当然,矿业工程人才的培养目标是以满足行业发展需要,亦要兼顾现阶段“双碳”目标达成的需要。矿业工程学科所培养的人才,不仅服务于煤炭的安全绿色智能开发与清洁化利用,且应与时俱进,聚焦“双碳”目标,培养多学科交叉,具有战略思维能力及解决行业关键技术难题的高层次人才。该部分人才是组成矿业工程人才培养的重要部分,是专门为“双碳”目标的实现或达成所培养,同时应具有国际视野,能够讲好中国故事,熟练掌握英语,可与国外主要发达国家交流与沟通能力。

中国矿业大学矿业工程学科作为煤炭行业的重要人才培养阵地和引领者[3],进入新时代,积极应对“碳达峰、碳中和”新格局,持续聚焦“深地开发、深部构建、深度利用、新能源”学科领域,重点攻克采矿行业“卡脖子”技术难题。面向国家重大战略需求,瞄准世界科技前沿,不断突破能源资源领域关键共性技术,关键在于人才的教育与培养[4-7]。为适应“双碳”新时代发展,中国矿业大学矿业工程学科亟需探索与创新面向“双碳”战略的人才培养模式。

一 矿业工程学科人才培养模式现状

中国矿业大学矿业工程学科是国家“世界一流大学和世界一流学科”建设学科,包含采矿工程专业与矿物加工工程专业,持续为矿业领域培养与提供了大量优秀人才。中国矿业大学矿业工程学科分为采矿工程与矿物加工工程,分别培养煤炭安全绿色智能开采与高效清洁低碳利用人才。矿业工程学科伴随着中国矿业大学一起成长,为我国培养了数万名毕业生,支撑了我国煤炭行业发展。

在可预见的未来,煤炭仍然是我国能源的主体。但由于我国化石能源绿色可采储量逐年下降,且全球碳的超生态容量排放所带来的温室效应等人与自然的矛盾十分突出,我国从人类命运共同体角度出发,提出了“双碳”目标,其中,因煤炭开采与利用所采用的碳排放是我国碳排放最大的单一来源。煤炭开采过程中,碳排放主要体现在煤炭开采过程中的整体能源消耗、煤系伴生温室气体排放等,通过提高煤炭开采技术水平,降低能耗及温室气体捕捉及利用水平,是服务“双碳”目标的关键;煤炭利用阶段,碳排放主要体现在煤炭利用过程中温室气体排放,通过提高煤炭清洁利用水平、温室气体捕捉与地质封存等,是达成“双碳”目标的关键。因此,如何降低煤炭开采及利用过程中的碳排放,并逐步增加可再生能源占比,提高碳封存与固碳技术水平,是达成“双碳”目标的关键。

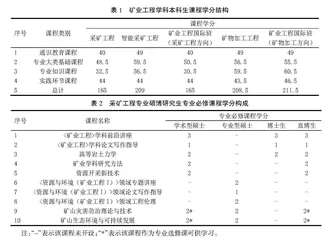

以中国矿业大学矿业工程学科学生培养方案(本科生2020版、硕博研究生2021版)为例,简要分析了其培养目标、课程设置等,具体见表1—表3。可清晰地看到,当前的培养方案,缺少对于“双碳”目标达成高层次人才培养的顶层设计,为“普及化”人才培养方案,而缺少围绕“双碳”目标的“定制化”人才培养方案。因此,在本科培养方案中,应针对“双碳”目标达成所需的专门知识的课程设置。

针对现行的矿业工程学科本科生和硕博研究生培养方案,面向“双碳”战略目标,有如下思考。

第一,应围绕“双碳”目标,制定矿业工程学科本硕博贯通制人才培养方案。现有的矿业工程学科培养方案,是以数学、力学为基础,以煤炭开采与清洁利用为主干所组成的课程体系。“双碳”目标下本硕博贯通培养,其培养目标是为我国“双碳”目标实现而培养具有德智体美劳全面发展的国际视野的高层次人才。增加“矿业双碳目标课程组”,既是对矿业工程学科人才培养模式的补充,也是紧跟国家战略和行业需求的表现。

第二,针对本科生培养方案:在通识教育课程方面,选择“矿业双碳目标课程组”同学,应提前谋划,选择高级口语,提高英语表达能力,这是今后走向国际舞台,参与国际“双碳”事务的必备技能。很多时候,借助翻译沟通时,沟通过程中“感情”联络常常达不到“事半功倍”的效果。特别是,专业的技术人才,更应具备国际交流的能力;在学科基础课程方面,在原有力学与化学课程基础之上,应增加流固耦合力学与碳排放和捕集方面的课程,并辅以课程设计,注重学科基础知识在“双碳”目标达成中的应用;在专业主干课程方面,需要增加固碳与碳转化等方面的课程。

第三,针对硕博研究生培养方案:应实现与本科培养方案课程的融会贯通,硕博研究生培养方案应更加注重知识的再创造,注重知识的创新,注重运用知识解决复杂工程问题的能力。在课程设置上,应重点关注“双碳”目标下最新学科前沿、多学科交叉背景下的碳排放、控制、捕集与封存和学术伦理与道德,围绕以上三门课程,采用“一课多师”授课模式。

二 “双碳”目标下现有培养方案存在的不足

传统以矿业“安全、高效”为基点的人才培养模式,须快速适应国家“双碳”能源战略的新要求,加快培养出行业急需的德才兼备的符合矿业清洁低碳绿色智能发展新型矿业人才,为矿业高质量发展提供技术支撑和智力支持。根据上文详细梳理采矿工程与矿物加工工程学生培养模式现状,发现迫切需要解决的问题如下。

(一) 采矿工程本硕博毕业生与“双碳”目标重大需求不契合

碳中和目标下煤炭行业可放下产量增长的包袱,回归到合理规模,走科学产能之路[4]。因此,传统的采矿学科培养人才理念和培养模式不再适应新时代国家战略的发展。而采矿工程特别是煤炭行业的艰苦性、危险性导致高质量人才流失严重,而行业由劳动密集型向技术密集型转型升级,急需具备“双碳”知识与技术的新型矿业人才,但当前采矿工程专业培养方案未将“双碳”战略需求融入人才培养目标。

(二) 采矿工程培养方案与矿业“双碳”战略的新要求不适应

传统以“安全、高效”为基点的人才培养知识体系缺失矿业“双碳”战略与技术相关的新知识,急需构建新的清洁低碳安全高效知识谱系。人才培养方案应是人才培养供给侧和产业需求侧结构要素的全方位融合,专业课程体系建设的目的是破解产业系统人才需求类型和质量与教育系统人才培养与供给之间的“错位”矛盾[8-9]。现有的课程体系缺乏矿业低碳、绿色发展的知识,虽然,采矿工程专业研究生课程矿山生态环境与可持续发展开始关注矿山绿色开采方法及其环境影响,但是未形成体系化知识图谱。

(三) 本硕博实践创新能力与解决“双碳”战略创新目标不匹配

采矿工程与矿物加工工程的本科生实践培养体系不足以支撑“双碳”战略、清洁低碳安全高效的能源新知识谱系,急需创建将知识转化为解决企业“双碳”战略难题的实践育人平台。从就业后发展看,多数本科生就业后,缺乏相应的实践经验,现场实践效果不甚理想,虽通过各类实习进入一线,也只是单调的完成学分要求的任务,缺乏自主探索解决“双碳”目标的新途径新方法,难以真正达到预期效果,普遍存在“走过场”的问题。