新工科背景下专业实践类课程思政建设的探索与实践

作者: 马雷雷 田伟 严小飞 祝成炎

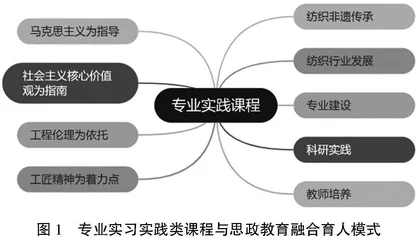

摘 要:专业实践类课程是新工科培养本科生创新、创业和综合实践能力的重要环节,在专业实践课程教学中实施课程思政,是全面贯彻教育部思政教学全覆盖,提高实践教学质量的重要手段。通过分析传统工科专业实践课程特点,以纺织工程专业新工科建设过程中专业实践课程为载体,提出专业实践教学思政建设的基本法则。围绕“纺织非遗传承、纺织行业发展、专业建设、科研实践、教师培养”等方面进行课程思政教学探索与实践,促进新工科背景下纺织工程专业实践课程思政的建设发展。

关键词:新工科;课程思政;纺织工程;实践课程;思政建设

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)S1-0036-05

Abstract: Professional practice courses are an important link to cultivate undergraduates' innovation, entrepreneurship and comprehensive practical ability. The implementation of curriculum ideology and politics in the teaching of professional practice courses is an important means to fully implement the ideological and political teaching of the Ministry of Education and improve the quality of practical teaching. Based on the analysis of the characteristics of traditional engineering practice courses, this paper puts forward the basic principles of ideological and political construction of professional practice teaching by taking the professional practice courses in the construction of new engineering of textile engineering major as the carrier. The exploration and practice of ideological and political teaching in the course centered on the aspects of "textile non-inheritance, textile industry development, professional construction, scientific research practice, teacher training", so as to promote the construction and development of ideological and political teaching in practical courses of textile engineering specialty under the background of emerging engineering education.

Keywords: emerging engineering education; curriculum ideology and politics; textile engineering; practical teaching; ideological and political construction

随着互联网、大数据、智能制造的发展,为应对新产业、新经济的发展对科技创新人才的需求,教育部提出了新工科的建设指引。为应对这新一轮的变革,高校工科专业开始了新一轮的专业建设与升级,而在教育的过程中帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观更是必备内容。2020年5月,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》[1],要求构建全员全过程全方位育人大格局,“工学类专业课程,要注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当”。2022年4月25日,习近平总书记在中国人民大学考察时强调,“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”始终是教育的根本问题[2],高校的根本任务是立德树人。在当前新工科的建设和发展中,课程教学过程融入思政元素是实现立德树人根本任务的重要手段。

根据2021年中国工程院发布的《面向2035推进制造强国建设战略研究》报告,中国纺织业等五个产业已达到世界先进水平,纺织行业是我国的传统经济支柱行业,产业强大的背后是纺织科技技术水平、科技研发实力以及科研储备人才的培养,新时代的发展及多学科的交叉融合使得纺织工程人才的培养面临极大的挑战。新工科建设作为引领高校教学改革的主要抓手,对高校传统工科教育提出了新的挑战,如何把握“新的工业专业、工科的新要求”的建设内涵,在信息化、数字化的新形势下,培养出能够引领本行业未来科技发展的工程技术人才,是高校工科教育面临的新任务[3]。高校纺织工程专业的建设应该根据时代的变化以及国家的需求,根据纺织工程学科的特点,制定系统全面的培养方案,以兴业强国、立德树人为目标,推动和提升纺织工程专业教学改革,培养具备爱国情怀、科技创新及大国工匠精神的复合型纺织技术人才。

一 纺织工程专业实践类课程特点

教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》指出“专业实验实践课程,要注重学思结合、知行统一,增强学生勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力”。实践类课程指的是高校教学中的实习、实训、专业实验等课程,是高等学校工科专业教学体系中的重要组成部分,实践类课程能有效地培养学生解决复杂工程问题的能力,提高科技创新与综合实践能力,也是高校工科专业能力提升的重要手段[4]。

纺织工程专业作为传统的工科专业,注重培养高质量技术人才,除了基础的专业理论课程之外,实践类课程也比较多,更加注重学生的实践能力的培养,很多高校开设金工实习、专业认识实习、企业认识实习和社会实践等实习课程及纺织材料学实验、纺织品加工与测试实验、机织学实验和针织学实验等课程的实验教学,此外还有织物加工设计类的课程设计。实践类课程包含纺织行业各工序、众多工艺参数等,实践性强,在课程思政建设上存在一定的难度。根据近年来的实践经验,浙江理工大学(以下简称“我校”)纺织工程专业开展了思政元素融入实践课程的教学改革与研究工作,提出了纺织工程专业实践课程中思政元素的融合路径,为传统工科专业实践类课程思政教育在新工科复合型人才的培养提供一定的借鉴。

二 实践类课程融入思政元素面临的问题

随着全国各学科专业对课程思政贯穿“教学全过程”理念的不断深入,各学校实践类课程教学也已经经过几年的课程教学改革,但在思政元素融入实践课程教学过程方面的课程研究和探索仍有欠缺。

(一) 实践教学与课程思政融合不密切

首先,专业实践课程的教学,专业知识与思政元素的结合度不高,思政元素与实验内容相互独立,在课程设置、人才培养和教学理念等环节存在一定的缺失,对实践过程中的思政元素挖掘不足。其次,在实践教学中,工科专业通常注重培养实践动手能力,教学过程中没有思政内容或只是浅显涉及。我校纺织类专业实践课程思政研究尚短,在以往的实践课程标准中,教学目标主要是知识、能力和素质目标三个方面,对课程思政元素没有明确要求,因此课程缺乏相关的符合思政教育素材库,未形成严谨的实践课程思政教学理论体系。

(二) 思政元素难融入

传统的工科类专业实践课程重操作轻理论的模式使得课程思政融入较为困难,综合实践类课程主要模式为“教师做、学生学”,进行验证性的教学,教学模式较单一,偏重纺织设备操作,此外因为传统工科专业教学计划中关于实践教学的课时逐步减少,在较短的课时内只能讲解设备的基本操作,较少涉及对纺织产业前沿和工程技术人员应具备的职业素养及法律法规等思政内容。对学生职业发展缺少关注,使得毕业的学生思想道德、职业素质等无法真正满足社会需要。

(三) 实践教师的意识误区

首先,实践类课程教师普遍认为在教室进行课程思政的教学,导致实践教学中缺乏思政元素。其次,指导教师认为实践课程就是学习如何操作、如何实验等,没有可发掘的思政元素,缺乏思政教学的引领。再次,与思政课程授课教师相比,实践类课程专业教师没有接受过专门详细的思政教学培训。目前专业实践教师基本上是根据自己的理解或个人兴趣来准备思政元素,存在“课前三分钟植入”思政的误区,没有形成系统化的思政教学体系,实践教学中呈现出碎片式、片面的思政教学现象。因此,开展实践类课程思政研究具有极强的迫切性。

三 实践类课程思政建设的基本原则

(一) 坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位

马克思主义哲学的认识论主要围绕实践、认识、真理三个核心及认识发展过程中实践与认识的辩证关系原理、认识发展律、真理发展律三大规律,系统阐述了马克思主义哲学的辩证唯物主义认识论理论,正确回答了“怎样认识世界”的问题。将马克思主义灵活运用在实践教学中,也是马克思主义世界观指导工科专业实践类课程教学的根本体现。理论联系实际是马克思主义最基本的原则之一,理论与实践相互结合是高校专业实践类课程教学的理念,把实践获得的经验总结上升为理论知识。以织造学实验为例,无论是经纱张力分析、开口运动规律,还是喷气引纬气压分布等,理论课堂教学均以织造学的理论知识为主,实践教学通过设备调试检验课堂理论知识,织造实验又在织造学的理论指导下设计实验。

(二) 以社会主义核心价值观为行动指南

时代是思想之母,实践是理论之源。习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章是党的十九大取得的一个重要理论成果和重大历史贡献,实现了党的指导思想与时俱进。

习近平总书记在党的二十大报告中明确了中国式现代化的本质要求[5]。坚持中国共产党领导,坚持中国特色社会主义,实现高质量发展,发展全过程人民民主,丰富人民精神世界,实现全体人民共同富裕,促进人与自然和谐共生,推动构建人类命运共同体,创造人类文明新形态全面融入实践类课程教学当中。实践类课程小班化、言传身教的特点能更有优势地从“宣传”转变为“亲历”模式,将价值观体现在日常实践教学中。正如习近平总书记指出的,“要切实把社会主义核心价值观贯穿于社会生活方方面面”。比如,在织造实验经纱张力变形分析操作课程中,小组成员之间需要相互配合,发挥平等、友善的团队合作,才能完成实验;通过织机从古至今的发展历史、丝绸之路讲述中国古代纺织的辉煌历史,增强学生中华民族文化自信、民族自信;在喷气引纬中纬纱飞行状态的实践中,通过2005年时中国、德国两个国家同时期的喷气织机设备的技术差距,纺织强国梦仍需青年学子继续努力奋斗;通过近20年来我国织机设备的技术研发从追赶到并跑到目前部分设备领跑的现状,告诫同学们无需妄自菲薄,做好学生中国力量、中国创新精神的引领。

(三) 以工程伦理教育为价值观依托

工程伦理教育是新工科教学中塑造高素质工程技术人才的重要环节,因此工程伦理教育成为现代高等教育中提高工程科技人员伦理素养与社会责任感的重要环节。培养工程伦理意识、掌握工程伦理规范、提升工程伦理决策能力是高校工程伦理教育的目标[6]。专业实践类课程在工程伦理教育方面具有天然的优势,可以在实验或者企业实习过程中根据生产实例进行现场教学。比如,在非织造熔喷实验中,教师可以引入新冠病毒感染疫情初期口罩原料之一的熔喷布价格飞涨、面料质量层次不齐的案例,该事件暴露出企业生产、社会监管等各个环节的技术人员只够追求个人利益,而不顾后续口罩生产以及对不达标的口罩使用对疫情带来的扩散风险。