高校青年思政课教师育人能力建设:意义、困境及破解之道

作者: 杨婷婷

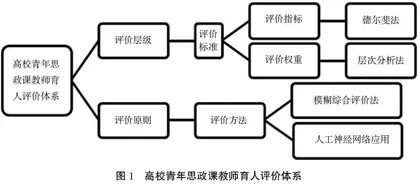

摘 要:近些年来,我国高校思政课教师普遍呈现年轻化趋势,高校思政课教师队伍拥有更多新鲜血液的同时,同样面临着青年教师育人能力不足的问题。育人能力提升有其现实意义,分析困境提出育人能力提升的破解之道,通过师德育人,明确青年思政课教师的角色定位;通过思想育人,提高高校思政课堂教学的有效性;通过机制育人,提供育人的保障和外生动力;通过数字育人,落实“三全育人”改革路径;通过评价育人,健全育人导向式评价体系。

关键词:青年思政课教师;育人能力;评价模型;评价体系;改革路径

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)S1-0155-06

Abstract: In recent years, teachers of ideological and political course in universities in China have generally shown a trend of becoming younger. While the teacher team of ideological and political course in universities has more fresh blood, they also face the problem of insufficient educational ability of young teachers. The improvement of educational ability has its practical significance. Analyzing the difficulties, this paper proposes solutions to the improvement of educational ability, that is, the role positioning of teachers of ideological and political course through moral education should be determined. The effectiveness of ideological and political classroom teaching through ideological education should be improved. The guarantee and exogenous motivation for educating people through mechanisms should be provided. The reform path of "three complete education" through digital education is finished. The education oriented evaluation system by evaluating and educating people should be improved.

Keywords: young teachers of ideological and political course; educational ability; evaluation model; evaluation system; reform path

育人的根本在于立德。党的二十大报告中指出:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。”而培养大批德才兼备的高素质人才,是国家和民族教育发展大计。青年思政课教师面对发展的新领域新赛道,必须坚持为党育人、为国育才,办好人民满意的教育。

一 提升高校青年思政课教师育人能力的意义

(一) 有利于教师坚持以人民为中心发展教育

坚持以人民为中心发展教育理论是习近平总书记回应时代诉求的重要内容,也为当代办好人民满意的教育提供根本遵循。根据2021年教育事业统计数据结果显示,高等教育毛入学率达到57.8%,高等教育专任教师188.52万人,我国已经成为世界第一高等教育大国,但是面对新时代信息化、国际化的挑战,需要不断完善教育体制机制,融入现代科学教育技术,始终坚持人民的立场,学生的立场,担当为党育人、为国育才的使命。

青年思政课教师育人能力的提升,离不开党和国家教育政策的指引。人民群众关心的问题是教育的热点问题,要形成“全员、全程、全方位”的育人格局,只有构建多方协调的育人机制,核心理念是以人民为中心。青年思政课教师作为我国教育事业蓬勃发展的见证者和参与者,全面提升大学生的素质和品德,让其充分就业,为大学生今后幸福生活奠定基础。

习近平总书记关于“办好人民满意的教育”“努力让每个人都有人生出彩的机会”等表述,为建设具有世界水平、优质的现代化教育,建设个性化、终身化学习型社会指明具体方向。习近平总书记强调:“我国高等教育发展方向要同我国发展的现实目标和未来方向紧密联系在一起,为人民服务,为中国共产党治国理政服务。[1]”更好的把教育的发展落到实处,让每一位教师和大学生从中受益。

(二) 有利于落实立德树人根本任务,回归育人的价值旨归

育人的根本在于立德。这是党的教育理论创新的最鲜明的成果,是高校推进青年育人能力提升的行动指南,也是建设教育强国的立足点。人的道德成长是教育的首要任务,也是育人的基本前提。

将“立德树人”的定位置于“全面发展”角度。1957年毛泽东同志指出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。[2]”1978年,邓小平同志在全国教育工作会议上指出:“应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”党的十八大报告则进一步强调把立德树人作为教育的根本任务,培养造就中国特色社会主义事业的建设者和接班人。党的二十大报告进一步丰富育人的根本指向。

青年思政课教师培养堪当民族复兴重任的建设者,需要将育人和立德融入到思想政治教育、专业课教育、社会实践各个环节,教师围绕“立德和育人”来设计课程,学生围绕“立德”来认真学习,将思政课的“小课堂”与社会“大课堂”连接起来。

(三) 有利于践行以生为本,培养高素质师德教师队伍

高校思政课教师队伍的建设离不开马克思主义所强调的“在不同的时代具有完全不同的形式,同时具有完全不同的内容”[3]。新时代新机遇也为高校思政课教师队伍提出新的要求。因此青年思政课教师需要重点提升思想政治理论素养,贯彻党的教育方针,了解学生的学习水平;坚持正确方向,把握学生学习的质量。作为青年思政课教师,把握好育人为本师德建设的内涵。

一方面,坚持育人优先、学生为本。学生是学习的主体、育人的对象、自我生命活动和个人生活世界的主体、自我发展的主体。教会学生做事先做人,为人处世、与人沟通的能力。大学生是高校教育的对象,关爱学生是教师的职责;另一方面,教师坚持自律,真心爱大学生、悉心育大学生,以身作则。随着后疫情时代和逆全球化思潮的到来,面对西方对华意识形态斗争的严峻考验,高校在人才发展方面,要努力培养更多大师、科技人才、大国工匠和高技能人才。

(四) 有利于提升青年思政课教师的教学信心

高校教学信心问题是大学教学论的一个必须回答好的理论问题,也是深化教学改革的实践问题。高校教师教学信心研究,其哲学基础是马克思关于人的全面发展学说,心理学基础是自我效能理论和归因理论,教育学基础是主体性教育理论。

青年思政课教师的心理动力在高校教学内外环境的影响下具有转化性、多样性等特点,培养和强化青年思政课教师的育人能力与教学信心密不可分。一方面,教学信心可以促进教师自我提升和改善管理。社会的不断变化,对教育人才提出新的要求,需要培养高素质高技能人才,离不开教学活动的创新和学生的主动发展。教师的教学信心外部受到人际关系、工作环境、教学目标的影响,内部受到自身的教育观、学生观、人生观和世界观的影响。因为有时教学目标设定得太高,学生达不到,教学内容无变化、教学方法陈旧老套,都会使学生的学习效果大打折扣。因此,要将学生的学与教师的教相互促进,成为育人的有机体;另一方面,育人能力的提升也可以强化教师的学习信心。在育人的过程中,教师会积极投身到教学活动中,以饱满的精神状态讲课,教师的执教行为也会持续增强教师的信心。

二 高校青年思政课教师育人能力现状

(一) 育人意识亟需增强

高校青年思政课教师是指专职从事高校思想政治理论课教学活动、科研活动的,年龄普遍在35周岁及以下,高校教学经验较少、科研水平较低的教师。过分强调对学生知识与技能的培养,忽略了教学中对学生成长的指导,育人格局缺乏整体性。

一些教师缺乏育人育己的自觉意识。教书先教人,育人先育己。部分教师的政治理论学习不够,在马克思主义理论素养方面探索不够。一些教师缺乏育人育才的协同意识。教师要领会育人和育才相统一的关系,一些教师只传授知识,注重能力和技术的培养,忽视课程思政的价值导向。在思想上,少部分学校的思政课程育人目的不是在立德树人和人才培养方向,而是为了完成上一级部门下达的考核任务。少数青年思政课教师注重知识传授,轻视价值观引导,仅仅是外嵌式育人,不是内生性育人。

(二) 育人方式方法单一化

大多数青年思政课教师是师范院校毕业或者博士,也有一些老师是硕士非师范院校,还存在本硕专业不一致,跨专业较大的教师,教学的知识储备不足,理论功底不扎实,虽然在招聘中成功应聘,但还是有套模板的现象。经典原著读得更是少之又少,接受碎片化的知识点,总体来说,教学能力有待提升。

在教学方法方面,集中传统式讲授法,加之一点案例互动,没有从根本上改变教学方式,持续性的思政教育“入脑入心”还需继续改革教学方法。

(三) 育人结果实效性不强

2014年,《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中指出,我国教师队伍存在教师育人意识和能力有待加强的问题。新时代的大学生,学生个性化差异较大,教学方式还是多以讲授为主,有基于线上的平台,但学生偷懒的现象也有,捕捉不到学生真正学习到了什么。

从我国高等教育的教学和育人现状来看,高等教育事业取得了巨大的成就,但在教学实践中也存在许多问题,诸如教师以讲授为主,忽视学生的感受,以分数定成败,大学生的学习热情也在逐渐减弱。

(四) 教师育人机制不完善

新入职的青年教师,都会经历教师培训,有线下的专题培训,少则一周,多则上月,培训的种类很多,专家老师类型丰富,教师在培训过程中,据调研,更加关注吃住的环境怎么样。在学校,青年教师会受到学历、职称、职场和督导评价等方面影响,打击到教师的积极性。

思政课老师和专业课老师中存在学科交叉型师资不足的问题,教学团队内部缺少多学科交叉融合,大部分教师自身的研究领域和知识结构不能满足培养复合型创新人才的需要。

三 构建“多元素”育人模式,提高青年思政教师育人能力

新时代对高校青年思政课教师育人能力提出新的要求,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视学校思政课建设,高校应该以此为契机,不断加强思政课教师的教学思想性、理论说服力和师德亲和力。青年思政课教师是高校教师队伍的新生力量,其育人能力直接影响教育质量,贯彻落实各个方面的措施,加快建设教育强国,有利于发挥不同要素的育人优势,强强联合。

(一) 通过师德育人,明确青年思政课教师的角色定位

教师职业道德简称“师德”,而师者的政治素养、人格特质、师爱情怀和在工作生活中体现的作风可以称之为教师的师德师风。教师通过调节生活中的各种角色关系,促进职业发展,需要内化于心的自我德性,外化于行为的职业定位。