中国区域地质学课程的思政元素设计与实践

作者: 王盟 李佐臣 武永江 裴先治 黄喜峰 李瑞保 裴磊

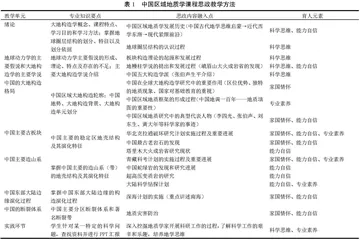

摘 要:专业课程是大学教育的重要组成部分,但同时也是思政教育的薄弱环节。如何发挥专业课程的思政育人功能,是大学专业课教师的重要任务和职责。该文以长安大学中国区域地质学课程为例,就当前专业课程思政教育的现状进行分析,提取科学思维、家国情怀、能力自信、专业素养四个方面的育人元素,并对如何有效开展专业课程思政教育进行初步探讨,以期达到润物无声,但又拨弦有力的教学效果。

关键词:课程思政;思政元素设计;教学实践;中国区域地质学;育人元素

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)S1-0192-05

Abstract: Professional courses are an important part of university education, but also a weak part of ideological and political education. It is an important task and responsibility of college teachers to give full play to the function of ideological and political education of professional courses. Taking the course of Regional Geology of China in Chang'an University as an example, this paper firstly analyzes the present situation of ideological and political education of professional courses. Then, the paper extracts the four education elements of scientific thinking, feelings of family and country, confidence in ability and professional quality, and makes a preliminary discussion on how to effectively carry out ideological and political education in professional courses, in order to achieve the teaching effect of silent but powerful.

Keywords: ideological education in curriculum; design of ideological and political education elements; teaching practice; Regional Geology of China; educating element

“我是炎黄子孙,理所当然地要把学到的知识的全部奉献给我亲爱的祖国”,我国地质事业奠基人之一李四光先生用他一生实践了自己的誓言,为我国乃至全球大地构造学的发展作出了不可磨灭的贡献。大学阶段是人生的“拔节孕穗期”,这一阶段学生思维活跃,学习能力强,创新欲望强烈,知识水平高于其他群体,是社会主义建设的未来中坚力量。作为高校教师,我们不仅肩负着传授专业知识的任务,而且要时刻紧绷思想政治教育的弦,做好学生的思想政治教育,正确引导学生成为社会主义建设的中坚力量,解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。但长期以来,高校思政教育主要依靠思政课程,而占本科教育尤其是研究生教育更大比重的专业课程中,思政教育很少被提及。

2016年习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”[1],拉开了课程思政改革的序幕。2020年教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》更是提出,课程思政建设要在所有高校、所有学科专业全面推进[2],将课程思政建设提升到了一个新的高度。近年来,地质类课程思政建设在全国高校开展的如火如荼,挖掘出大量思政元素,充分发挥了地质学专业课程的育人功能[3]。本文以长安大学为例,结合教学团队近年来的授课经验,初步总结中国区域地质学课程中蕴含的思政元素,并探讨如何将其与专业知识教学有机结合,达到润物无声的教学效果。

一 长安大学中国区域地质学课程现状

中国区域地质学是面向长安大学地质学学科研究生的一门专业基础课程,授课任务主要由地球科学与资源学院西部造山带构造岩浆作用与动力学创新团队承担。长安大学地球科学与资源学院有悠久的办学历史,长期以来立足我国西部、面向地勘一线和地球科学研究领域、服务国家资源环境战略需求,培养基础扎实、具有国际视野和开拓创新精神的地球系统科学专业人才。

中国区域地质学课程内容丰富、知识覆盖面广,属于地球科学领域纲领性课程,具有上层建筑性质,是研究中国区域地质特征及其发展演化规律的学科,它将学生之前所学习的岩石学、构造地质学、古生物学和地层学、地球化学等基础课程统一到板块构造的理论框架之下,培养学生对地质认识的全局观。另外,中国区域地质学是主要由中国学者经过上百年的艰辛探索、不断积累形成的对中国地质框架的基本认识,凝聚了几代地质人的心血。以往教学中,授课教师往往只注重专业知识的讲授,而对其中蕴含的思政元素挖掘不充分,这在很大程度上影响了本门课的教学效果。充分挖掘中国区域地质学课程中的思政元素,坚持思政教育和专业教育相结合,将对学生的世界观、价值观和人生观产生潜移默化的影响。在课程思政概念提出的初期,教学团队老师进行了一些尝试,但由于对思政元素挖掘程度不够,缺乏系统性和连贯性,而且与专业知识是分离的、空洞的,造成课程思政浮于表面,未能达到预期的教学效果。后经教学团队集体研讨,参考国内其他高校相关课程的做法,制定了一套中国区域地质学课程思政实施方案。

二 中国区域地质学课程思政育人元素的挖掘

(一) 科学思维育人元素

任何一门学科的发展都是渐进式的,科学的认识是一步步逐渐明晰的,地质学的发展也不例外。认识到事物发展的基本规律,并敢于挑战权威,不断创新,科学才能不断进步。我国地质学尤其是大地构造学发展历程就是一个很好的例子。

中国地质学发展是一个渐进的过程。我国地学思想启蒙较早,《山海经》曾对73种矿物进行了描述;《管子》书中有论述“上有丹朱者,下有黄金”“上有磁石者,下有金铜”“上有铅者、下有银”,对矿床分带规律进行了总结;《水经注》中详细描述了火山、地震、热泉、卡斯特以及鱼化石等。唐代的颜真卿在江西抚州做刺史时发现麻姑山顶居然有螺蚌壳化石,便大胆地和神话联想起来,认为这是神话中神仙麻姑和王方平对话时所说的“已见东海三次变为桑田”的实证。北宋时期的沈括,著有《梦溪笔谈》一书,其中就记载了石油、地震等地质现象,并认识到指南针并非指向正南,而是稍稍偏东;他还比较了温州雁荡山和陕西黄土坡的异同,总结了石山和土山的差异成因。尽管古人对地质的研究仍停留在描述和猜测阶段,但标志着地质学的思维已经开始萌芽。近代中国地质学家通过引进、消化、吸收西方地学思维,并逐渐本土化,建立了中国地质学理论和方法体系,完善了学科建制。到了20世纪中叶,中国大地构造学发展壮大的过程中,出现了一次百家争鸣的繁荣局面,形成了中国大地构造学的五大学说,即李四光的地质力学学说、黄汲清的多旋回构造学说、张文佑的断块构造学说、陈国达的地洼构造学说和张伯声的波浪镶嵌构造学说。五大学派从不同角度对中国大地构造学特征进行总结,对中国大地构造学的发展起到了重要作用。板块构造学说兴起之后,以李春昱、王鸿祯等为代表的地质学家意识到中国板块构造现象丰富多彩,及时结合中国地质开展了相关研究,在中国首次发现了混杂堆积和蛇绿岩套。许志琴于1987年报道了大别山菖蒲发育含柯石英榴辉岩,是地质学家首次真正注意到超高压变质岩,指示低密度陆壳岩石可以被俯冲到地幔深处,这一认识是对板块构造学说的重要支持和发展。近二十年来,随着国家对基础地质研究的持续支持,新的观点、认识不断涌现,极大丰富和发展了板块构造学说,中国学者在世界地学舞台有了更多的声音和声望。

地质认识具有历史性、发展性和动态性。地球演化历史是漫长的,很多地质过程我们是无法重现也无法观察到,这就造成对很多地质现象的多解性,我们要重视这个问题。随着新方法、新手段的出现,我们会发现早期的很多认识是片面的、甚至是错误的,我们的先辈也早就意识到了这个问题,他们在工作中表现出的坚持不懈、实事求是的科学精神,需要我们毕生学习、实践。比如,中国近代地质学奠基人之一的李四光先生,他曾对中国第四纪冰川的研究投入了大量精力,但却不认为他的研究成果是最后的结论,他说“我们的工作还刚刚开始,估计在前进的道路上,还会遇到困难和问题”。黄汲清先生高度赞扬他这种实事求是的态度[4]。

通过中国地质学发展史的学习、科学家对地质认识的渐进模式学习,引导学生认识科学思维是什么样的、科学思维是如何形成的及应该怎么样培育自己的科学思维。

(二) 家国情怀育人元素

我国地质现象丰富。我国地大物博,各类地质现象和岩石类型出露非常丰富,在全球大地构造研究中占据重要位置。中国的大地构造既涉及地球上的主要大陆克拉通,又涉及显生宙几个全球性动力体系及其形成的古生代、中生代和新生代造山带,使得中国及邻区成为研究全球显生宙构造不可缺少的重要地段[5]。比如华北克拉通是世界上最古老的克拉通之一,不仅有中国最古老的岩石记录,而且其在中新生代发生的克拉通破坏也是全球克拉通破坏的典型代表;喜马拉雅造山带作为全球最新、最为典型的碰撞型造山带,其形成过程和气候环境效应一直是全球研究的热点;青藏高原作为目前地球上最年轻、平均海拔最高的高原,被称为“世界屋脊”“第三极”,其形成演变过程与亚洲东部季风的形成和发展密切相关,高原冰芯则是研究第三极气候环境变化的钥匙;秦岭-大别造山带横贯中国中部,被称为中国的脊梁,不仅是中国南北方的分界线,也是华北和华南板块的碰撞拼合带,是研究古特提斯生长、消亡过程的最理想窗口之一;位于中央造山系的桐柏-大别-苏鲁超高压变质带是目前已知世界上规模最大、出露程度最好、研究程度最高的超高压变质带之一;中国是世界上蛇绿岩分布范围最广的国家,蛇绿岩形成的时间跨度大,构造环境、成因复杂,类型多样,是研究蛇绿岩的最理想场所之一;天山-兴蒙造山带作为中亚造山带的重要组成部分,在全球显生宙地壳增生过程和模式研究方面得到了广泛关注;黄土高原作为世界上最大的风成沉积堆积区,是研究第四纪环境变迁的天然实验室,依托黄土研究建立的250万年以来环境变化的历史成为迄今全球唯一完整的陆地沉积记录,与深海沉积、极地冰芯并列为全球环境变化的三大国际对比标准;云南澄江保留了丰富的古生物化石群落,是探讨寒武纪大爆发的独特窗口;中国南海不仅蕴含了丰富的石油、天然气、可燃冰等能源矿产,而且是研究新生代海底扩张的理想窗口。向同学们普及我国在地学领域研究的得天独厚的条件,不仅可以扩展学生的科学视野,更增强了学生对祖国大好河山的热爱和投身地质事业的信心和热情。

我国地质学家怀揣能源强国之心,展现了我国地质工作者的使命担当。我国老一代地质学家,例如张伯声先生,早年他勤奋求学,立志报国,留学美国,学成即回国,辗转投身于地学高等教育。新中国成立初期,百废待兴,矿产资源亟需开发利用,他先后积极参加河南省地质调查,并先后发现河南省巩县(今巩义市)铝土矿、平顶山煤矿,有力地支援了国家当年急需的建设需要,作出重要贡献。他在八九十岁高龄的情况下,仍然带领团队争分夺秒,奋战在第一线,以其长期科学研究实践,并以多学科综合和哲学思维,提出了“地壳波浪状镶嵌构造学说”,成为一派独具特色的学术观点。

新时代黄大年放弃了在国外靠实力已经争取到的优越条件,毅然回到祖国,在短期内突破国外严格禁运和技术封锁瓶颈,取得一系列重大成果,填补多项国内技术空白,为深地资源探测和国防安全建设作出了突出贡献。