基于大学生课堂获得感的教学改革探索

作者: 郭凌敏

摘 要:研究大学生课堂获得感,能有效提升学生的学习动力,推动传统的知识本位课堂转向素养本位课堂,切实提升课堂教学改革成效。大学生的课堂获得感以学生的需求和期待为起点,以需求满足和价值实现为终点,坚持以人为本。要提升大学生的课堂获得感,就要在课堂教学中充分尊重学生的主体地位,兼顾学生的客观获得与主观感受,落实教学目标的情感维度,提升教学内容的价值关怀,构建体验型课堂,积极发挥学生在学业评价中的主体作用。

关键词:课堂获得感;以人为本;教学改革;以学生为中心;体验型课堂

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)S2-0140-04

Abstract: Studying the sense of gain among college students in the classroom can effectively enhance their learning motivation, promote the shift from traditional knowledge-based classrooms to literacy based classrooms, and effectively improve the effectiveness of classroom teaching reform. The sense of classroom gain for college students starts with their needs and expectations, ends with meeting their needs and realizing their values, and adheres to the principle of putting people first. To enhance the sense of classroom gain for college students, it is necessary to fully respect their subjectivity in classroom teaching, balance their objective and subjective feelings, implement the emotional dimensions of teaching objectives, enhance the value care of teaching content, build an experiential classroom, and actively play the main role of students in academic evaluation.

Keywords: sense of gain in the classroom; people-oriented principle; teaching reform; students-centered principle; experiential classroom

习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第十次会议上提出,把改革方案的含金量充分展示出来,让人民群众有更多获得感。获得感概念的提出,充分体现了以人民为中心的发展思想[1],明确了发展和改革的目标和方向,也解决了发展质量、改革成败的评价标准问题,是理解改革、展望未来的一个关键词。

在高校课堂教学领域,改革之路的探索从未停止:现代化的科学技术为课堂教学引入了先进的教学手段;互联网的普及应用为课堂教学拓宽了海量教学资源;在新的教育理念指引下,翻转课堂、项目制教学、虚拟仿真教学等各类教改新词层出不穷;但大多数课堂依然停留在知识传授的“表层课堂激趣”,少有走向思维引燃的“深层心灵激活”[2]。究其原因,主要是学生在课堂学习过程中“获得感”的缺失。

课堂获得感是指学生在参与课堂教学活动中,通过知识获取、能力提升、品格锤炼等实际获得而产生的、正向的主观心理感受和情感反应,能有效提升学生的课堂满意度,激发学生内在的求知热情和学习动力,促使学生在学习过程中由被动吸收变为主动求取。提升大学生课堂获得感,坚持“以人为本”的理念指引,能有效推动课堂教学由传统的知识本位转向以育人为目的的素养本位转变,切实提升课堂教学改革成效。

本文基于教育发展新时代对人才培养提出的新要求,以立德树人为目标,研究大学生课堂获得感的理论内涵、生成机制及提升路径,旨在为高校课堂教学改革探寻可行方案,促使学生在课堂教学中有更多的收获,让课堂教学的育人成效真正落到实处。

一 获得感的理论内涵

获得感是指在一定的社会环境下个体基于客观获得而产生的正向的主观心理感受和情感反应,是客观获得与主观体验的有机统一[3]。

(一) 获得感本质上是一种主观感受与情感体验

获得感是人对客观事物所持的态度体验,属于情感范畴。作为一种情感体验,获得感具有主观性,呈现出因人、因时而异的情况。同样的客观获得会在不同的主体间形成差异化的获得感,也会因同一主体在不同情境下而形成差异化的获得感。

(二) 获得感建立在“客观获得”基础之上,是客观获得与主观体验的有机统一

作为一种主观感受,获得感产生于实实在在的客观获得。没有客观获得,就一定没有获得感,但有了客观获得,也不一定必有获得感;决定客观获得何时能生成获得感及能生成多少获得感,关键在于客观获得与主观体验的统一方式和程度。

(三) 获得感是一个主动求取的过程,是一种积极的情感体验

获得感起源于“获得”,“获得”是一个主动取得的过程。作为获得感的主体,受一定主观动因的吸引,通常愿意靠自己的努力来获得各种基本需求的满足。在这个主动求取的过程中,获得主体通过参与、拥有、受益和满足等一系列的“主动求取”,并在内心伴随形成积极的情绪和情感体验,获得感由此生成。

二 大学生课堂获得感的研究意义

基于大学生课堂获得感的教学改革能有效提升学生的课堂满意度,激发学生内在的求知热情和学习动力,促使学生在学习过程中由被动吸收变为主动求取,并不断锤炼品格、健全身心,成长为全面发展之人才。

(一) 课堂获得感有效提升学生的学习动力

学习作为一项普遍存在的人类活动,指向一定目的、又受某种力量驱使,这一力量被称为学习动力。学生的学习动力是其发挥主观能动性、提升学习质量的关键,兴趣和信心是学习动力最重要、最核心的构成要素。课堂获得感的生成,有助于解放学生思想,增强学习兴趣和信心,释放精神活力,在主动、积极的学习过程中,因内心获得而感受意义,因感受意义而萌生力量,并形成持久、稳定的学习动力。

(二) 课堂获得感帮助学生将所学知识转化为能力和素养

学生的学习过程是一个从“知识习得”到“素养养成”的过程,也是客观的“认知维度”与主观的“精神维度”有机结合的过程。在课堂学习过程中,学生受求知欲、探索欲等主观动因的强烈驱使,透过知识的符号内容不断挖掘其内在的思维方式和价值取向,在这个主动求取的过程中,层层领悟到知识的严谨、系统、关联和发展等诸多特性,伴随经历好奇、探索、收获和满足等一系列积极情感,从而将知识的内在机理和价值取向内化于心、外化于行,转化为能力、素养、品格。

(三) 课堂获得感促进学生全面发展

在有获得感的课堂教学中,学生能正确认识到个人所肩负的学习使命和责任,时常保持对学习的高需求,并约束自己积极参与学习、获取实践经验,以产生更多的获得感。持续的课堂获得感能为学生提供正确的方向指引和源源不断的精神动力支撑,引导学生正确看待学习过程中的顺境与逆境,不怕困难、乐观豁达,积极朝着活力、整合、健康的方向发展,最终成长为一个全面发展的人。

三 大学生课堂获得感的生成机制

获得感属于意识范畴,其生成遵循一定的主观动因。在高校课堂教学中,这个主观动因就是学生的自身需求[4]。需求是个体行为和心理活动的内部动力。没有需求,也就没有人的一切活动,需求构成了人类社会活动的依据和起点,也构建了人的主体存在本身。

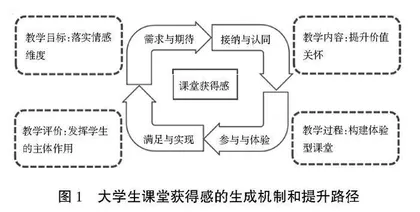

大学生的课堂获得感以学生的需求和期待为起点,以需求满足和价值实现为终点,以被接纳和被认同为根基,以积极参与与体验为途径,遵照“需求与期待—接纳与认同—参与与体验—满足与实现”的生成路线。

(一) 明确需求和期待,为大学生课堂获得感的生成奠定基础

每一个走进课堂的学生,都是怀着某种需求和期待的,这决定学生在课堂中能否主动积极地去“获得”的决心与能动性。高校的课堂教学要充分把握学生对本门课程的需求和期待,据此设计教学目标,规划教学内容,优化教学过程,完善教学考核;在充分理解学生的需求与期待的基础之上,打造相互支持和相互信任的课堂氛围和师生关系,并以良好的沟通机制引领甚至超越学生的需求和期待,帮助学生建立对高校课堂科学、合理的认知,促进课堂获得感的生成。

(二) 积极接纳与认同,为大学生课堂获得感的生成培植土壤

获得感作为一种主观感受,只有在个体的自我觉醒和自我感知状态下才能形成。实践证明,对个体的积极接纳与认同,能够让个体感受到归属、爱、尊重,推动个体由自我感知到自我觉醒力量的产生,从而活出人生的主动状态[5]。在高校课堂教学中,对学生的接纳和认同,主要表现在充分认识并尊重学生作为个体的差异性,对所有的学生及学生的所有问题都有包容和理解之心,切实做到因材施教。

(三) 鼓励参与与体验,为大学生课堂获得感的生成打通途径

体验,就是亲身经历,任何情感都是在亲身经历中产生的,离开了亲身经历就谈不上情绪和情感。获得感作为一种基于客观事物的主观体验,同样遵循上述规律。课堂获得感不是老师授予的,而是学生通过亲历体验、切身感受而获得的。充分发挥学生的主体能动性和主人翁精神,鼓励学生作为独立的生命个体去主动积极地参与课堂,在课堂中以切身体验来感知知识的价值意蕴和内在情感,是大学生课堂获得感生成的有效途径。

(四) 在满足与实现中促成发展,为持续获得形成动力源泉

在课堂教学过程中,学生的实际获得与自身需求得到相互匹配与契合,形成主观上的情感认同和积极评价,产生获得感与满足感;这种获得感与满足感帮助学生在求知探索之路上对自我进行确证、肯定与升华,并不断产生新的更高需求和行为动力,开启新的探索之旅;在不断往复的、新的探索之旅中,学生能形成持久的获得感和源源不断的行为动力,其最终的价值导向就是帮助学生不断求取、不断获得,在积极进取的求知探索之路上发展成为一个全面的人和充满智慧的人。

四 大学生课堂获得感的提升路径

大学生课堂获得感的提升过程,实质就是在课堂教学活动中对学生的主观需求进行关注与理解、对学生的主体地位给予重视与发挥的过程,其生成机制和提升路径如图1所示。

(一) 兼顾学生的客观获得与主观感受,落实教学目标的情感维度

教学目标作为教学活动要达到的标准或方向,通常包含三个维度:知识与技能维度,过程与方法维度,情感、态度与价值观维度。三维教学目标要作为一个整体来系统推进,现实教学活动中,教师往往非常重视知识、技能、过程与方法等目标的实现,却容易忽视情感与价值观目标。要提升高校课堂获得感,就要兼顾学生的客观获得与主观感受,落实教学目标的情感维度。