新农科建设背景下作物病虫害防治课程改革

作者: 邢小萍 郭线茹 程月琴 杨淑芳

摘 要:作物病虫害防治课程是植物生产类专业的专业基础课程。新农科建设大环境也对作物病虫害防治课程提出新的要求。为进一步实现教学质量与教学效果的提升,课程团队围绕专业课程体系的建设内容,从课程育人目标确定、课程资源建设、教学模式改革及教学效果评价体系构建等方面着手,努力把作物病虫害防治课程打造成为具有高阶性、创新性和挑战性的一流本科课程。

关键词:新农科;育人目标;立德树人;一流课程;混合式教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0155-04

Abstract: The Crop Pest Control course is a professional basic course for plant production majors. In the context of the new agricultural sciences construction, the Crop Pest Control course should also meet the new requirements of the new era. In order to improve the teaching quality and teaching effect, the members of our curriculum team conducted the research on the determination of curriculum education objectives, the construction of curriculum resources, the reform of teaching model and the construction of teaching effect evaluation system. The aim of the study is to build the crop disease and pest control course into a first-class undergraduate course with high-level, innovative and challenging.

Keywords: the new agricultural sciences; training objectives; morality education; the first-class course; blended teaching

为推动新时代学科建设,做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才,全面振兴本科教育,提高高校人才培养能力,实现高等教育内涵式发展,2019年4月,教育部颁发了《关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》,从而正式开启了全国范围内一流本科专业建设的步伐[1]。只有办好一流本科专业,高等学校才能办出特色、办出高水平,才能真正培养出一流的人才,而教育质量的根本落脚点在于课程。党的十八大报告首次提出“把立德树人作为教育的根本任务”,各门课程都要“守好一段渠,种好责任田”。大学教育的重点是人才培养的质量,2018年9月,习近平总书记在全国教育大会上强调“坚持中国特色社会主义教育发展道路……培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”[2]。《高等学校课程思政建设指导纲要》指出[3],立德树人成效是检验高校一切工作的根本标准。课程思政是实现立德树人的重要途径,专业课程在承载专业知识传授的同时也是思政育人的重要载体,即在知识传授的同时要实现对学生的价值引领。

作物病虫害防治课程是植物生产类非植物保护专业学生的一门专业必修课,在新农科建设背景下,高等农林教育必须担负起前所未有的重要使命。基于此,作物病虫害防治课程必须进一步根据新的人才培养目标和农业现代化的需求,根据专业特色和国家战略需求,在知识掌握、技能提升和情感培养三个维度分别重塑已有的教学目标,打造精品教学资源,改革教学手段与课程教学效果评价方法,遵循“两性一度”标准[4],倾力打造一流课程,为顺应新农科建设,培养“知农爱农、强农兴农”的创新人才,保障国家粮食安全,推动农业农村现代化、推进乡村全面振兴做出新的更大贡献。

一、重塑课程育人目标

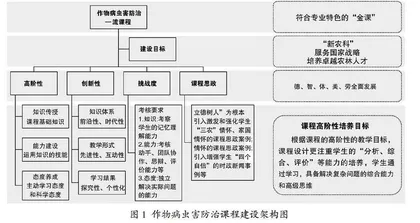

专业课程不仅承载着专业知识学习的主要任务,同时也是思政育人的重要载体。专业课教师在教学各环节中除注重知识传授、强化专业技能外,还需注重对学生的价值引领。作物病虫害防治课程团队在课程全方位教学设计时,团队教师认真挖掘筛选与课程知识内容或生产、生活相关的思政元素,并将其有机融合到课程教学的各环节,整个课程体现了课程思政元素的“融入式”设计。笔者团队以“强农兴农”责任担当培养重塑了课程教学目标,团队教师精心设计了教学内容,力求体现专业知识传授与思政育人元素有机结合,并将思政育人的理念贯穿于课程教学的全过程,在知识传授的同时培养学生的科学和专业精神,激发学生的爱国情怀和责任担当意识,达到润物细无声的育人效果,课程建设总体设计如图1所示。在思政育人融入教学理念的指导下,作物病虫害防治课程在认知、技能和情感三个维度的教学目标具体如下。

认知目标:掌握作物病虫害防治的基本概念和基本理论知识,了解植物病虫害研究领域的发展趋势、研究进展及应用领域的最新技术。

技能目标:培养学生在农业生产实践、科学研究及现实生活中应用作物病虫害防治知识分析问题和解决问题的思维能力和操作技能,尤其在应用层面为作物病虫害的高效精准防控和绿色防控提供良好的知识和技能储备。

情感目标:充分发挥课程育人的作用,弘扬科学精神,强化学生“强农兴农”的责任担当,牢固学生的专业思想,锻炼学生自主学习能力,培养学生的团结协作精神,力求实现体现农业大学本色的创新型人才培养。

二、建设网络立体化学习空间

依托中国大学MOOC(慕课)平台和河南农业大学网络教学平台,建设“作物病虫害防治”课程的线上立体化学习资源库,以微信群、QQ群、腾讯会议、钉钉课堂等为辅助载体搭建学生线上立体化学习空间(图2)。按照教育部《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》要求,结合课程内容综合性、区域性及应用性强的特点,在课程教学资源建设上注重“学生的学习和发展”,除精选主流教材的精华之外,不断加强以下三个方面的建设。第一,进一步完善作物病虫害防治线上课程的建设,课程内容尽可能涵盖生产上主要农作物的重要病虫害,扩大课程内容的覆盖面;课程团队教师重新梳理课程的知识内容,认真挖掘与课程内容密切相关的课程思政元素,打造出一系列高质量、多元化的优质课程思政教学资源;丰富、多元的优质教学资源为实现有效激发学生科学思维、学习潜能、三农情怀、家国情怀奠定基础。第二,在课程“教”的资源建设方面,进一步突出区域性和应用性的特点,教学案例选用上做到与河南省农业的战略地位、地域特点、农业现状等相适应。第三,课程资源建设“以学生发展为中心”,确保有利于实现学生知识、技能、素养的提升和发展,最终实现学生的自身发展。

三、构建可操作的线上线下混合式课堂教学模式

在传统教学模式下,学生学习的主动性、积极性不强,时常处在老师“要我学”的状态,缺乏主动探究、理论联系实际的思维训练,知识只流淌于老师的脑中、口中,没有流到学生的脑中,学生既不想学、也没学会。课后,留在学生记忆深处的知识非常有限,导致在生产中真正需要运用所学知识时表现出理论与实践知识都很欠缺。而在现代信息技术飞速发展的今天,利用“互联网+教育”实现教育增值已成可能。以“任务驱动法”“分组讨论法”“小组任务法”“案例引入法”等方式展开教学,打破传统的满堂灌的教学模式,教学形式以师生、生生互动为主,充分调动学生的学习积极性、主动性和原动力。通过建设丰富的课程线上资源,在教学过程中线上、线下有机融合,开展以“学生为中心”的教学模式创新,从而从根本上激发学生学习的兴趣,有效提升学生的创新能力,培养出适应新时代发展、肩负时代使命、饱含家国情怀的“学农知农爱农”现代化新型农业人才,如图3所示。

我国地域辽阔,各地农作物种类繁多,主要粮食作物生产周期跨度大。而现有人才培养方案中,作物病虫害防治课程的开课只占一个学期,在课程运行周期内,生产上当季的作物如有病虫害发生,课程教学中即可列举实例,但当季没有种植的作物或虽有种植但没有病虫害发生,该部分内容只能以理论讲授为主,学生很难直观全面地掌握大部分主要作物的重要病虫害发生动态和危害症状。鉴于此,课程以“互联网+教育”为基础,将我国尤其是河南省主要作物重要病虫害的发生危害动态分布、田间危害程度、实时防控应对的具体措施等的视频、图片、文件等有机融合,上传至课程建设平台,以方便学生在课程教学学期结束后继续学习,实现学生结合生产实际随时随地学。通过观看视频、图片,领会职能部门的文件精神等,给学生以身处田间生产一线的感觉,也很好地解决了课程教学学期短、学时少、缺乏实践学时等而无法达到相应教学效果的突出问题。同时,也达到激发学生学习兴趣、提高解决生产实际问题技能的目的,最终实现培养担当新时期新农科建设使命的具有深厚“三农”情怀的农业高层次人才目标。

四、落实“立德树人”根本任务

党的十八大报告首次提出“把立德树人作为教育的根本任务”。2014年,《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》提出“把培育和践行社会主义核心价值观融入国民教育全过程”。2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”,“各门课程都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。2017年12月,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,大力推动以课程思政为目标的课堂教学改革。作物病虫害防治课程是一门兼具理论性和实践性的专业基础课程,除知识传授外,同时它还必须承载对学生进行思想政治教育的功能。多年教学实践表明,该课程知识内容中蕴含着丰富的思想政治教育元素,经团队教师精心整理后,深度挖掘了与课程知识内容或生产、生活相关的课程思政元素,这些课程思政元素主要体现在五个方面,一是可用于强化学生的时代使命感的国家发展战略方针;二是可强化学生“爱农知农为农”的责任担当的农业生产及农业安全生产的重要案例;三是能增强学生的文化自信、科技自信和民族自豪感的我国科学家的重要重大研究成果以及这些科学家的成长经历等;四是能增强学生文化自信的优美诗词、名人名言等;五是讲述科学发展故事,强化学生的科学精神。课程设计实施环节,把这些课程思政元素以“如盐入水”的方式有机融入教学,达到知识传授和思政育人的完美结合,在传授学生知识、提升专业技能的同时,培养学生的科学和专业精神,激发学生的爱国情怀和责任担当意识,达到“润物细无声”的育人效果。实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一,为保障我国粮食安全生产、提高最广大农民生活水平、推进农业农村现代化和乡村振兴、建设美丽乡村培养具有“三农”情怀的新型农业人才。

五、教学质量评价体系的建设

课程教学各环节,通过线上、线下、多元化的评价方式对学生的学习效果进行评价,改变传统教学模式下,学生学习的主动性、积极性不强的现象。课程资源中增加一些需要学生主动探究、理论联系实际的思维训练,实现学生学习入脑入心,由以前的老师“要我学”转变为“我要学”的状态。课堂上,知识掌握和技能训练的考核,可通过学生任务完成情况,教学活动参与情况等,全面了解学生的学习效果,并对掌握不全面、不牢固的知识点做重点讲解。课程思政教育效果的考核,以“主题讨论”和论述性(议论性)作业的形式进行,教师根据学生回帖内容和论述性作业完成质量评判情感目标的达成度。课程还设置阶段性考核和期末考试,针对不同知识模块设置考核专项知识内容掌握情况的阶段性考核,课程结束后进行期末考试。另外,还依据教学督导、同行教师、调查问卷和学生对教学的评价结果等,评价课程育人目标达成度。