新工科背景下智能建造专业课程体系研究与构建

作者: 孙庆巍 高辉 张童 张霓

摘 要:智能建造专业的开设是国家为了迎合传统建筑行业进行转型升级而实施的重要举措,如何有效开展智能建造专业的人才培养是目前的热点研究问题。合理的课程体系是有效支撑学生培养目标和毕业要求达成的重要基础,该文探讨智能建造专业人才培养目标和毕业要求的内涵,并在此基础上阐述智能建造专业课程体系的设置原则,构建智能建造专业的完整课程体系,为智能建造专业的建设和人才培养提供参考建议。

关键词:智能建造;新工科;培养目标;毕业要求;课程体系

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)02-0118-04

Abstract: The establishment of intelligent construction major is an important measure implemented by our country in order to cater to the transformation and upgrading of the traditional construction industry. How to carry out talent training of intelligent construction major effectively is a hot research issue at present. A reasonable curriculum system is an important basis to support the implementation of students' training objectives and requirements for graduation effectively. The paper discussed the connotation of the training objectives and requirements for graduation of intelligent construction major, on this basis, the setting principle of curriculum system of specialty were expounded, and the complete curriculum system has been constructed. It provides some suggestions for specialty building and talent training of intelligent construction major.

Keywords: intelligent construction; emerging engineering education; training objectives; requirements for graduation; curriculum system

智能建造专业是2018年由国家教育部正式批准开设,以土木工程专业为基础,面向国家战略需求和建筑行业的转型升级,融合机械设计制造及其自动化、电子信息及其自动化和工程管理等专业发展而成的新工科专业[1]。专业的培养目标和毕业要求如何确定,开设哪些课程,学生如何培养,尚无成熟经验可借鉴,因此,如何明确智能建造专业人才培养目标和构建毕业要求指标体系,设计出符合智能建造新工科专业人才培养需求的课程体系,是智能建造专业建设亟待解决的问题。辽宁工程技术大学(下文简称“我校”)于2020年获批开设智能建造本科专业,并于2021年招收了第一届学生,论文结合我校智能建造专业开设现状,探讨了智能建造专业的培养目标、毕业要求和课程体系,为智能建造新专业的建设和人才培养提供参考建议。

一、智能建造专业人才培养目标

习近平总书记指出,要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇[2]。进入数字化时代,建筑行业要实现高质量发展,就必须改变传统的粗放式建造模式,跟上时代变化,加快提升智能化建造水平。2020年7月住房和城乡建设部、国家发展改革委、科技部等十三部门联合印发的《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》中明确提出“以大力发展建筑工业化为载体,以数字化、智能化升级为动力,创新突破相关核心技术,加大智能建造在工程建设各环节应用”。而培养高水平的智能建造专业人才是推动建筑行业进行深刻变革的重要保障。

智能建造是多学科交叉融合的新工科专业,其专业人才应该在掌握传统土木工程专业相关知识和技能的基础上融入计算机科学与技术、机械工程等学科知识,以及人工智能、大数据和物联网等新知识、新技术[3]。同时,为了避免发生“知识本位”的情况,智能建造专业人才培养目标中不但要注重知识的掌握,更应注重学生相关能力的培养训练及对学生综合素养的提高。

在进行广泛调研与充分论证的基础上,结合学校办学定位和行业发展需求,我校智能建造专业培养目标为:培养具有坚定的理想信念,德智体美劳全面发展,掌握自然科学、人文社会科学和工程科学的基本知识,具有较好的数学和力学基础,掌握土木工程专业的基本知识和智能建造的相关原理与基本方法,获得工程师良好训练,具备较强的创新能力、组织协调能力、终身学习能力和团队合作精神,能够应用现代化技术手段在土木工程相关领域进行智能测绘、智能设计、智能施工和智能运维与管理,利用所学专业知识创造性地解决智能建造项目中存在的复杂工程问题,立足区域发展,面向全国,具备创新精神和国际视野的应用创新型高级复合人才。学生毕业后经过5年左右的锻炼,能达到如下要求。

目标1:具有良好的人文社会科学素养,能够非常熟练地将数学、自然科学、工程基础理论和专业知识用于解决智能建造专业的复杂工程问题上。

目标2:具有从事土木工程相关领域的智能测绘、智能设计、智能施工和智能运维与管理等专业技术能力。

目标3:具有较强的组织管理与协调领导能力,能在解决智能建造专业复杂工程问题中担任技术负责人、项目负责人等重要角色。

目标4:了解智能建造相关专业国际前沿和发展趋势,具有一定的国际视野、创新意识和终身学习的能力。

目标5:具有良好的职业道德修养与较强的社会责任感,热爱祖国、身心健康和具有愿为国家富强民族振兴服务的家国情怀。

二、智能建造专业毕业要求

目前我国高等教育推行的是工程教育认证理念,“成果导向”是工程教育认证的核心理念之一,其强调的是学生毕业走向工作岗位时应具备什么样的素质和能力使其能达到行业认可的标准,这是遵循工程教育认证理念进行专业人才培养的出发点和考核点。

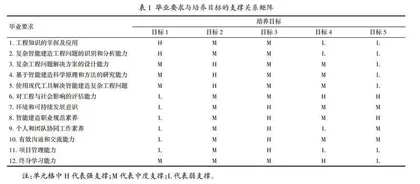

T/CEEAA 001—2022《工程教育认证标准》明确提出“专业应有明确、公开、可衡量的毕业要求,毕业要求应能支撑培养目标的达成”。本专业按照培养目标对知识、能力和素质的要求,结合T/CEEAA 001—2022《工程教育认证标准》,提出了全面支撑培养目标的12项毕业要求,见表1。并遵循“明确、可衡量、覆盖、支撑”的原则,将12 项基本毕业要求分解为一系列考查指标点,构建了12个一级指标和34个二级指标的毕业要求指标体系,见表2。其中二级指标是对一级指标的细化和分解,用于全面系统地评价毕业要求,并据此进行毕业要求达成分析与持续改进。

三、智能建造专业课程体系

毕业要求指标点的达成需要通过课程的达成来进行支持,因此,智能建造专业人才培养是依托建立科学合理的课程体系实现的。专业培养目标和毕业要求明确的是“培养什么样的人”的问题,而课程体系及其相应的课程教学内容、教学方法和考核方式则解决“怎么样培养人”的问题。因此明确了培养目标和毕业要求之后,必须以此为导向来设计课程体系,且课程体系设置必须实现对所有毕业要求的合理支撑。

(一)课程体系的设计原则

1. 符合工程教育认证要求

根据T/CEEAA 001—2022《工程教育认证标准》的要求,课程设置必须能够支持毕业要求的达成,即整个课程体系要能够支撑全部的毕业要求,实现对毕业要求12个一级指标和34个二级指标的全覆盖。此外,数学与自然科学类课程学分至少占专业总学分的15%,工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程学分至少占专业总学分的30%,工程实践与毕业设计(论文)学分至少占专业总学分的20%,人文社会科学类通识教育课程学分至少占专业总学分的15%。

2. 培养的学生要具备T型的知识结构

丁烈云[4]院士指出,智能建造专业培养的学生要具备T型的知识结构,因此专业课程体系的设置既要有体现多学科知识的交叉融合,使学生掌握各种工业化、信息化和智能化的建造手段与新兴技术,拓宽T型知识结构中的“一横”,同时,又要使学生具备扎实的土木工程设计、建造和运维知识,培养学生运用多种现代化技术手段有效解决复杂土木工程问题的能力,加深T型知识结构中“一竖”。

3. 多方参与,持续改进

智能建造专业培养的是国家战略实施和行业转型升级所急需的专业人才,因此课程体系的设置必须通过多种方式邀请来自行业和企业的专家参与,听取来自行业发展和企业需求的多方反馈意见,并将其融入到课程体系和教学内容的设置中。同时,在学生毕业后将组织实施毕业要求达成分析,并结合对毕业生与用人单位的问卷调查和行业、企业专家参加的研讨会,对课程体系的设置进行持续改进。

(二)课程体系的具体设置内容

根据培养目标和毕业要求,按照上述课程体系的设计原则,我校智能建造专业课程体系设置如下。

1. 数学与自然科学类课程

此部分包括高等数学、线性代数、大学物理、大学物理实验、概率论与数理统计及计算机技术等课程,主要使学生能够应用数学、自然科学的基本原理准确识别复杂工程问题,并将其用数学和自然科学知识加以描述或建模,进而能选择合适的方法进行分析和求解。

2. 人文社会科学类通识教育课程

此部分包括思想政治理论模块、大学外语、国家安全、大学体育、大学美育、劳动教育、健康教育及公共选修课等课程,主要使学生树立社会主义核心价值观及正确的世界观、人生观,了解中国国情,培养学生具有良好的道德修养、审美素养和社会责任感,养成劳动的良好习惯。能够充分认识在工程项目全过程中,作为智能建造工程师对公众健康、公共安全、社会、文化、法律及环境等方面应承担的责任。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行语言及书面沟通和交流。

3. 工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程

本专业开设的学科基础类课程和工程基础类课程有工程力学、数据库原理、机械设计基础、土木工程制图与CAD和BIM技术基础及工程应用。开设的专业基础类课程有智能建造概论、智能测绘、土木工程材料、土力学与地基基础、结构力学(1)、混凝土结构设计原理、钢结构设计原理、自动控制原理和土木工程试验与检测。开设的专业必修课有房屋建筑学、传感器及智能感知、土木工程智能施工、装配式建筑设计、土木工程概预算和建筑智能运维与管理,开设的专业选修课有云计算与虚拟化技术、结构工程大数据应用、人工智能技术、建筑物联网技术、智能建造机械与装备、建筑能耗模拟分析、工程项目经济管理与法规、结构设计软件、工程结构抗震与智能防灾减灾、高层建筑结构设计、大跨度空间结构、工程地质和弹性力学与有限元。通过上述课程设置,使学生能够掌握扎实的土木工程建造的知识和本领,同时,又能利用多学科交叉融合的新技术、新方法创造性地解决智能建造领域复杂的工程问题。

在上述课程中,遴选出最能体现本专业人才培养能力要求的10门课程作为专业核心课,分别为强化土木工程设计和建造能力的工程力学、结构力学(1)、混凝土结构设计原理、钢结构设计原理、房屋建筑学和土木工程智能施工;强化建筑工业化建造能力的装配式建筑设计;强化建筑信息化建造能力的BIM技术基础及工程应用;强化建筑智能化建造能力的自动控制原理、传感器及智能感知。所有核心课都设置为3学分以上的必修考试课。此外,每门核心课设置2个课程训练项目,每个课程训练项目的任务量和形式相当于一个为期1周的课程设计,要求课程讲完一个完整的知识单元后,根据需要布置该训练项目,学生利用课余时间完成,以答辩形式验收,课程训练项目的成绩计入课程期末总成绩,以此培养学生的设计能力、建模能力、编程能力、团队协作能力及查阅文献和撰写报告能力,从而进一步提高学生解决智能建造领域复杂工程问题的综合实践能力。