面向“德·识·能”卓越人才培养的课程体系构建研究

作者: 赵春霞 文进 陈溪

摘 要:新时代新征程,更加迫切需要大批能担时代大任、德智体美劳全面发展的优秀人才。契合新工科建设发展的课程体系是实现卓越人才培养的核心。武汉理工大学材料科学与工程学院秉承武汉理工大学卓越教育理念,从顶层设计出发,以“德·识·能”为核心要素,产出导向打造九大课程群,构建知识体系、能力体系和素质体系“三位一体”的新工科课程体系,有力支撑专业教育和素质教育同步提升,助力新工科建设和材料卓越人才培养。

关键词:德·识·能;课程体系;三位一体;产出导向;卓越人才

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)03-0037-04

Abstract: China has embarked on a new journey. In this great new era, there is more urgent demand for numerous China's talents with all-around development, shouldering the important responsibility of building a great modern socialist country and realizing the Chinese Dream of national rejuvenation. According with the new engineering education (3E) reform, curriculum system is the core for outstanding talents training. Adhering to the outstanding education philosophy of Wuhan University of Technology and the top-down design concept, School of Materials Science and Engineering takes morality and patriotism, knowledge and intelligence, competency and capability as the key words to renovate nine curriculum groups. A 3E curriculum system combining with hierarches of knowledge, ability and quality is built guided by a three-in-one model. It strongly promotes both the professional education and quality training.

Keywords: morality and patriotism, knowledge and intelligence, competency and capability; curriculum system; Three-in-one model; OBE; outstanding talents

21世纪,为建设社会主义强国,实现中华民族伟大复兴,国家更加迫切需要培养面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康和德智体美劳全面发展的新时代优秀人才。课程体系是实现人才培养目标的主要载体,是专业培养方案的核心内容[1],是高校学院实施教学活动及安排学生进行学习规划的主要依据,是保障和提高教育质量的关键。

新工科建设的内涵式发展对课程体系提出了新的要求和挑战。作为当前工程教育改革与发展中的核心内容,高校的课程体系建设必须立足国家创新发展战略、区域经济社会发展和行业产业发展对人才培养的要求。因此,面向新时代人才培养的课程体系建设应高度契合我国新工科发展理念,立足当下、瞄准未来、主动变革,破除专业分割壁垒、进行跨界交叉融合[2]。坚持“学生中心、产出导向、持续改进”质量理念,结合自身实际情况进行课程体系改革。同时,大学教育必须要坚持培育和弘扬社会主义核心价值观,引导广大学生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者。因此,课程体系建设不仅要关注专业教育范畴,还要注重“人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德”[3]的培养,进而使得培养出来的人在进行技术研发、工程设计和工程实践时,既能回答“会不会做”的问题,更能回答“该不该做”的问题[4]。

一、材料类专业课程体系现状分析

材料是大国博弈、科技竞争的战略基石[5]。材料科学是国民经济和国防建设的基础和先导。在新经济体系变革形势下,传统材料行业转型改造升级,战略性新兴材料产业快速发展,对新时代材料类工程技术人才提出了新要求:不仅具有精良专业技能,还要有服务国家服务人民的强烈社会责任感、创新精神和实践能力。

然而,传统材料类专业人才培养普遍存在重视学业成绩而忽视综合素养、偏重知识传授而综合能力训练偏弱的问题,这与培养能够引领未来世界传统材料和新材料工业发展的社会主义事业建设者和接班人的目标是不相称的。2014年以来,本院主动应变求变,以工程教育专业认证和新工科建设为契机,先后完成了无机非金属材料工程等7个专业的认证工作,重构面向材料卓越人才的课程体系,旨在提升专业教育和素质教育的契合度,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、重构面向产出课程体系的必要性和重要性

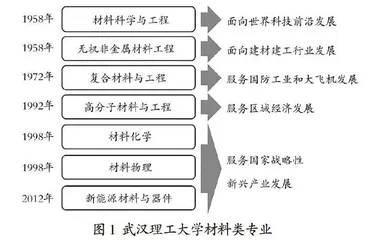

武汉理工大学材料科学与工程学科是“双一流”学科和A+学科,拥有7个材料类本科专业(图1),包括无机非金属材料工程等4个传统材料专业和新能源材料与器件等3个战略新兴产业专业,肩负着为建材建工、交通和汽车等行业培养高层次人才,提供重大科技支撑的历史使命。

立足德智体美劳全面发展的材料卓越人才需求,课程体系建设聚焦了两个关键问题:(1)如何使“教书”和“育人”融合,实现知识教育与价值教育同向同行;(2)如何在彰显专业人才培养特色价值的同时,实现思想修养、专业能力和综合素养同步提升,引导学生德才兼备、全面发展。这是在传统工科专业转型升级新型工科专业和战略性新兴材料产业专业高质量发展过程中的核心问题。基于此,本院秉持武汉理工大学“厚德博学、追求卓越”的大学精神和“实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生”的卓越教育观,以中国特色社会主义理论领航,通过顶层设计,确立了知识教育与价值教育同向同行、学业水平和综合素养同步提升的课程体系改革目标,明确了“德·识·能”为内涵、知识体系-能力体系-素质体系“三位一体”的课程体系重构研究,促进专业教育与素质教育有机融合。

三、构建“德·识·能”融合的课程体系

以德为先,坚持将大思政引领的育人理念融入课程体系设计,以坚定的理想信念筑牢精神之基。“德”涵盖思想修为和专业素质同步提升,专业知识与思想政治、工程伦理相互融合。将思政类课程教育拓宽至覆盖大学四年,并在第1学期开设引导性专业课程新生研讨课(小班课),在第2学期开设材料概论(双语课),推动社会主义核心价值观进课堂,通过专业认知激发学生对材料研究和材料应用的兴趣,让大思政入脑入心。同时,在专业课程的教学内容中融入思政元素,使材料学科专业知识与思想政治、科学伦理和工程伦理融合,引导学生不仅关注专业,同时也关注社会、环境和人类福祉,以兴趣牵引和情怀感悟助力材料科技报国使命担当。

“识”指基于本校“厚基础、宽专业、大视野”的材料类人才培养特色,突破传统单一专业知识领域的束缚,以能力为导向构建多学科交叉的知识体系。设置了通识基础、学科基础、工程基础、专业基础、专业核心、专业特色、前沿探究、个性发展和创新创业九大课程模块,构建“材料+交叉”的知识体系,旨在夯实基础、强化专业和拓展视野。

立足本校卓越人才培养目标定位,根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,并调查研究了国内外高水平大学的同类专业课程体系,优化了材料与数学、物理、化学、工程学交叉的学科基础、工程基础和专业基础三类基础课程群,深化确立了材料与信息、新能源、环境、生物、制造学科交叉的两类专业核心特色课程群,创新打造了材料与信息互联、生命健康、人工智能、先进制造等跨界融合的三类前沿性专业课程群,跨学科开设了包括人工智能导论、智能制造概论、新能源汽车结构与原理、微电子封装材料与互连技术及光纤传感材料与技术等新兴课程。同时,设置了“材料与环境”“安全工程”“项目管理”和“工程伦理”等与专业知识融合的“工程+社会”素质教育课程模块,达到专业教育和素质教育的有机融合。

“能”是包括专业能力、合作能力、管理能力和创新能力等的综合能力体系。新经济时代工程实践已由传统的单学科、单团队实践逐渐转向跨学科、跨团队的协同创新。因此,以跨界整合能力与领导力为特色的综合能力培养日益凸显[6-7]。为此,本院实验和实践环节按照“夯实基础—强化专业—综合实践—自主创新—服务社会”五层次递进式设计,并将协作能力、管理能力和沟通能力等非技术能力融入其中,形成技术能力和非技术能力复合的能力培养体系。

其中,基础实验和实践环节包括自然科学基础类(如:大学物理实验、无机化学实验、有机化学实验、分析化学实验和物理化学实验)和工程基础类(如:计算机程序设计综合实验、工程力学实验、机械设计基础课程设计、电工电子实习和机械制造工程实训)。专业类实验和实践环节包括专业基础类(如:材料科学基础实验、材料工程基础实验、材料研究与测试方法实验和高分子化学与物理实验)、专业综合类(如:材料制备与性能实验、高分子科学与工程综合实验、材料化学合成及表征实验、新能源材料制备与性能实验、复合材料性能实验和复合材料综合实验)和创新创业类(如:功能材料制备与物理性能创新实验、功能材料虚拟仿真与创业实践、新能源材料与器件组装实验、复合材料工艺与制备实验、器件设计训练和工程设计训练)。此外,各专业至少设置1门与专业结合的创新创业教育必修课程,1个创业实践或实训环节,1个劳动教育环节,努力提高学生创新创业和劳动素质。

以此,“德·识·能”内化于各专业的知识体系和能力体系,并将素质教育融入专业教育中,实现知识教育与价值塑造同向同行。

四、第二课堂与第一课堂相结合,协同提升素质教育

修订后的2021版专业人才培养方案中总学分180学分,其中课内总学分160学分,包括数学与自然科学类课程(学分比例约18%),工程基础类、专业基础类与专业类课程(学分比例33%~38%),工程实践与毕业设计(论文)(学分比例约22%),人文社会科学类通识教育课程(学分比例18%~22%),各类教学环节学分比例符合工程教育专业认证要求。

此外,设置第二课堂课外学分20学分,包括必修环节10学分和课外活动10学分,作为素质教育的拓展和强化。前者由形势与政策、心理健康教育、认识武汉理工、思想道德与法治实践、中国近现代史纲要实践、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践、马克思主义基本原理实践和劳动教育等组成,将思政教育从第一课堂延伸至第二课堂,理论与实践相结合强化价值塑造。

后者包括思想政治与道德素养、科学研究与创新创业、自主学习与技能认证、文化艺术与身心发展、社会实践与志愿服务五大类,为学生提供多样化选择途径,满足学生个性化发展需要。本院构建材料特色文化育人体系,以“德·识·能”为核心要素设计系列课外活动,计入课外学分,使第二课堂与第一课堂有机结合。秉持“尚德启智 开物铸材”院训,坚守“集文章以修道德,积微材以成栋梁”的初心,创办院刊《积材轩》并编辑发行15期,创建材通社、星光合唱团和陶艺协会等学生文艺团体,打造了“才思飞扬材料文化节”大学生科技创新文化品牌,每年开展“鸿儒论坛”“博导论坛”“材苑揽胜”等学科前沿讲座、“名企面对面”专业教育讲座和“微材-大观”科技文化活动等近30项活动;每年覆盖全专业和全年级开展系列学科竞赛,并与本科生导师制相结合,夯实专业,拓展视野。开展“大学生创新创业教育”和“大学生志愿服务”计划,践行三全育人理念,传承材料文化精神,强化素质教育体系,促进学生德智体美劳全面发展。