区域经济分析方法课程设计及课程思政建设

作者: 牛晓耕 田振兴 屈秋实

摘 要:知识传授、能力培养和素质提升是研究生课程教学的基本要求,价值引领是新文科建设的应有之义和根本要求。该文立足区域经济学硕士专业特色和研究生人才培养要求,阐明区域经济分析方法课程的教学目标、设计理念、地位及作用,构建课程内容框架体系,确立课程思政建设思路,并提出一系列课程思政建设举措,尝试把论证凝练的思政元素全面融入到课程教学中,致力于将该课程打造为实现知识达成、能力培养、素质提升和价值引领等多维目标的育人平台。

关键词:研究生教育;区域经济学;课程设计;思政教育;教学目标

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)04-0101-04

Abstract: Knowledge transfer, ability training and quality improvement are the basic requirements of postgraduate curriculum teaching, and value guidance is the inherent meaning and fundamental requirement of the new liberal arts construction. Based on the characteristics of the master of regional economics and the requirements for postgraduate talent training, this paper expounds the teaching objectives, design concepts, status and role of the course of Regional Economic Analysis Methods, constructs the curriculum content framework system, establishes the ideological and political construction ideas of the curriculum, and proposes a series of measures for the ideological and political construction of the curriculum, trying to fully integrate the ideological and political elements of demonstration and condensation into the curriculum teaching.It is committed to building the course into an education platform to achieve multi-dimensional goals such as knowledge transfer, ability improvement, quality training and value guidance.

Keywords: postgraduate education; regional economics; curriculum design; ideological and political education; teaching objective

研究生教育肩负培养高层次创新人才与促进创新创造的重要使命,而强化高等教育引领功能是新时代高层次人才培育的重要前提,在教学中融入思政育人元素,通过课程思政建设、教师行为示范和学术方向引领,有助于在知识达成的基础上,厚植学生的家国情怀和时代担当。本文以河北地质大学为例,深入探讨研究生课程区域经济分析方法的教学设计和思政建设举措,以期更好地发挥该课程教学的多维育人功能。

一、区域经济分析方法课程设立思路

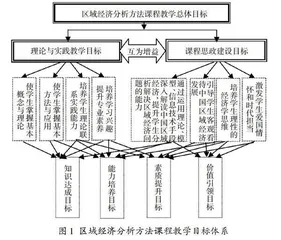

(一)课程教学目标

区域经济分析方法是一门阐释、解决区域经济问题的应用型课程。学生通过对该课程的学习,能够掌握区域经济分析的理论基础和主要分析方法,能够熟练掌握计量软件、ArcGIS软件和相关计算机信息技术,能够定量分析和针对性解决区域经济发展主要问题,能够激发学生的爱国情怀和时代担当,为学生今后的专业学习、科学研究和从事相关工作打下良好的理论和方法基础,有助于培养能够有效开展跨区域协调发展制度设计、区域经济开发、区域经济规划、区域产业发展分析和区域经济政策制定等方面工作或科学研究的高素质人才[1]。

(二)课程设计理念

区域经济学是经济学的分支之一,具有较强的综合性、应用性和交叉性,在全球经济关联日益复杂紧密和国内区域经济发展不充分、不协调的背景下,亟需综合运用定性和定量的研究手段来刻画、探析和解决区域经济发展过程中面临的诸多问题[2],区域经济分析方法课程的设计就是要加强区域经济学专业研究生在定量分析区域经济问题方面的能力,以更好地适应新时代背景下的学科建设需要和社会经济发展人才需求。

教学环节设计上,要求任课教师实施“多目标任务驱动→重点内容系统讲授→组织讨论→应用训练→科研成果产出→夯实基础理论→实现课程教学总体目标”的教学设计,以确保课程教学高效推进。

教学内容设计上,要求解决以下问题:一是使学生进一步掌握区域经济学理论基础、主要方法和基本应用,培养学生用经济学专业语言概括经济现象;二是通过指定文献速读摘要、学生选定文献精读展示分享等环节提升学生高效搜集、阅读文献和撰写文献述评的能力;三是恰当引入典型案例或任课教师科研成果,注重理论联系实际,引导学生发现问题,鼓励学生提出独到见解,激发学生学习兴趣,并提升学生专业素养和分析能力;四是通过教师研究成果展示、软件实操,引导学生聚焦研究方向,强化数据查找、数据处理和区域经济分析方法的应用练习,加深对基本理论、模型的理解,提高学生软件操作、信息技术应用、分析解决问题和创新性研究的综合能力;五是明确研究生专业课程思政的定位[3],深挖提炼专业知识体系中蕴含的思想价值和精神内涵,找到恰当融入点,讲好大国故事,关注新时代区域经济发展热点问题,激发学生的家国情怀和时代使命感[4]。

(三)课程在专业人才培养中的地位与作用

河北地质大学将区域经济分析方法设定为区域经济学硕士专业的专业选修课,在课程体系中具有重要地位,兼具知识达成、素质提升、能力培养三重功能。该课程安排在研究生一年级的第二学期,这时,学生已完成区域经济学、区域经济学前沿、资源与环境经济学、中级微观经济学、中级宏观经济学和中级计量经济学等课程的学习,已掌握一定高等数学知识、必要的统计学软件操作、基本的区域经济学理论和相关的经济学分析方法,在此基础上,区域经济分析方法课程设计了八个专题对学生进行区域经济学理论分析、方法应用和相关软件操作方面的引导和训练,恰当引入或形成典型案例或科研成果,注重培养学生批判性、创新性思维,有益于提升学生信息技术手段利用水平和理论联系实践能力。

二、区域经济分析方法课程内容框架设计

(一)课程内容框架构建

依据区域经济学研究生区域经济分析方法课程的教学目标和课程设计,兼顾凸显河北地质大学“地经渗透”优势和“资源环境+经济学”特色,结合区域经济学基本理论,参考侯景新主编的《区域经济分析方法》、刘耀斌主编的《区域经济学模型与案例分析》等教材,充分体现该课程的应用性,讨论设计了八个研究应用专题,架构起了该课程的理论体系。

专题一:导论及如何做好规范的理论与实证研究。首先,概述区域经济学内涵、研究热点和主要的区域经济问题分析方法;其次,讲解如何做好规范的理论与实证研究,包括研究定位、前期筹备、科学选题、围绕选题进行探索性研究、收集整理数据、筛选建立模型、实证检验及结果评析、主要结论和对策建议等。

专题二:区域经济发展的综合背景评价分析。在引入思政元素的基础上,厘清区域经济发展的综合背景框架,结合区域经济学经典理论,引导学生掌握区域经济发展的综合背景分析框架、逻辑和主要方法。

专题三:区域能源—经济—环境协调发展研究。主要内容包括能源—经济—环境系统耦合机理,相关文献评述与耦合协调度测算方法选择,区域能源系统、经济系统、环境系统的状况刻画,我国能源—经济—环境系统耦合协调度估算,估算结果评析,主要结论与对策探讨,论证能源环境系统对经济系统的反制效应,进而提出化解资源环境反制的突破口和突破手段。

专题四:区域经济增长源泉及贡献率变迁分析。第一部分为理论基础,主要涉及区域经济增长理论及其发展阶段、区域经济增长模型演化;第二部分借助Stata软件对区域经济增长源泉及贡献率变迁进行实证分析。

专题五:区域经济发展与区域产业结构演进。第一部分为理论基础,涉及区域经济发展内涵、主要特征和根本标志、区域经济发展机制、发展模式,区域产业结构演进规律与内在动力;第二部分为区域经济发展水平综合评价,包括方法选择、指标选取和数据处理、指标体系构建与权重确立、区域经济发展水平综合评价方法选择、具体测度分析;第三部分为区域产业结构演进水平分析,涉及方法选择、指标选取与数据处理、具体测度、主要结论与对策探讨。

专题六:区域经济空间联系及其ArcGIS实现。第一部分为区域空间结构理论概述,涉及区域空间结构定义和类型、区域空间结构构成要素及组合,区域经济空间结构理论的发展历程、区域经济空间结构演化规律与演化机制;第二部分为区域经济空间联系的理论基础与测度方法,涉及理论基础、区域经济空间相互作用的测度方法、各类方法的优缺点;第三部分为区域经济空间联系的ArcGIS实现,涉及软件安装、数据资料处理、软件操作流程展示、出图结果及讨论。

专题七:区域节能减排目标及碳达峰目标达成路径分析。第一部分为低碳经济、节能减排、次生环境问题及温室气体等概念的界定和理解要点;第二部分为“双碳”目标提出的背景、意义与经济学解析;第三部分为我国实现“双碳”目标的路径选择和关键举措;第四部分为基于LEAP模型的能耗结构优化的实证分析;第五部分为“双碳”目标下可从哪些层面优化消费决策。

专题八:区域经济规划模型与案例分析。主要内容包括区域经济规划的理论基础、区域规划的发展历程、区域规划方法体系、区域分析与规划常用方法、区域经济规划常用模型和典型规划文本解读。

(二)课程内容支撑教学目标的逻辑

知识达成目标要求学生掌握各专题中的主要理论与方法:区域经济研究的主要内容、热点和主要方法;区域经济发展综合背景及其主要分析方法;区域经济—能源—环境系统协调发展研究;区域经济增长理论及区域经济增长源泉变迁分析;区域经济发展与区域产业结构演进水平的评价;区域经济空间联系及其ArcGIS实现;低碳理念、“双碳”目标和LEAP模型预测技术;区域经济规划模型与案例分析。

能力培养目标的实现途径:通过专题一,引导学生关注热点前沿,要求学生掌握规范实证研究的范式;通过专题二,引导学生构建综合评价区域经济发展水平的理论框架和指标体系;通过专题三、四和七中基础理论的讲解和教师科研成果的引入,培养学生运用理论和模型分析区域经济问题的基本素养;通过专题五、六基本内容讲解和指定文献课上速读摘记,锻炼学生阅读专业文献、撰写文献综述和方法评述筛选的能力,并通过ArcGIS软件制图练习,提升学生利用信息技术手段解决区域经济问题的动手能力;通过专题八的规划理论简介和规划范本解读,加强学生对规划编制原理、流程、规范和方法体系的掌握。

素质提升目标的实现途径:通过各专题相关文献的梳理阅读、方法整理对比、基本模型应用训练,使学生体会到理论学习与专业研究不可一蹴而就,培养学生踏实坚韧的基本科研素质;通过学生文献精读分享、方法软件应用成果展示、学生课程论文研读讨论,使学生切身体会获得感和科研严谨性,培养学生专业学习兴趣和严谨的科研素养;通过对理论前沿的关注和讨论,使学生体会专业理论的动态演化和重要突破点,培养学生的批判性思维和创新意识。

三、区域经济分析方法课程思政建设的思路与举措