面向新工科人才培养的机械设计基础课程教学改革

作者: 郑静 龙湘云 伍素珍

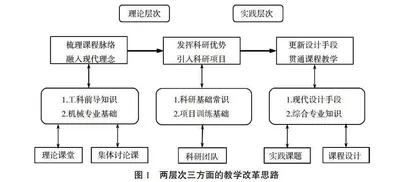

摘 要:为适应现代制造业的高速发展,培养面向新工科的创新性人才,该文针对机械设计基础课程,提出“两层次三方面”的教学改革思路,通过现代设计方法牵引教学、科学前沿研究融入教学以及理论课堂与实践课程的贯通融合,构建基于现代设计方法的理论-实践一体化教学模式。为培养具备解决多学科复杂工程问题能力的高水平复合创新型人才提供有效方法,也可为其他相关机械类专业课程的教学改革提供参考。

关键词:新工科;机械设计基础;现代设计;教学改革;人才培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)05-0117-04

Abstract: In order to adapt to the rapid development of modern manufacturing and cultivate new engineering oriented innovative talents, this paper puts forward the "two levels and three aspects" teaching reform method for Mechanical Design Basis course. Through incorporating the modern design methods and the latest scientific research into teaching, the theory class and practice course are combined to build the theory-practice integrated teaching model based on modern design method. This paper provides an effective method for training high-level composite innovative talents with the ability to solve multi-disciplinary complex engineering problems, and also provides a reference for the teaching reform of other related mechanical courses.

Keywords: new engineering subjects; Mechanical Design Basis; modern design; teaching reform; talent training

为实现从制造大国向制造强国、创造强国的转变,我国在“十四五”规划和2035年远景目标纲要[1]中强调,要增强制造业竞争优势,加快推动制造业高质量发展。为应对新一轮科技革命与产业变革,现代制造业正朝着数字化、网络化和智能化的智能制造方向发展。与之相呼应,注重学科交叉、理工融合与产教合作的“新工科”应运而生[2]。“新工科”对高等学校的传统机械类工科专业教学体系改革、人才培养质量提出了更高的要求[3-4]。与传统制造业相比,智能制造的核心在于创新驱动发展,而创新和发展的源动力在于培养卓越的新工科人才。为更好地迎接现代复杂装备关键机械零部件设计制造提出的挑战,培养知识种类多、学科交叉、创新能力强的机械类人才至关重要[5]。

机械设计基础是面向智能制造工程、工业工程及工程力学的专业核心课程,本课程主要包括机构学原理、机械零部件和系统设计等内容,是从理论性、系统性很强的专业基础课向实践性较强的专业课过渡的一个重要转折点,是塑造机械设计技能与理念至关重要的一课。总体而言,目前机械设计基础课程中传统基础内容占比太重,且更新缓慢,教学方法与现代智能化机械产业的发展逐步脱节,难以满足智能制造领域对具有工程性、技术性和科研性复合型人才的迫切需求。面对这一挑战,机械设计基础课程教学模式的改革迫在眉睫。为此,从三个方面提出了机械设计基础课程的教学改革措施:首先,对课程内容进行系统化梳理,在传统理论教学中融入现代先进设计的理念和方法,保障教学的更新与时俱进;其次,发挥机械设计科研团队的优势,丰富教学课堂、讨论课堂及实践课堂的知识广度和深度;最后,打通理论课堂教学和课程设计实践,以项目训练牵引知识学习并最终应用于实际设计,真正实现理论与实践的高度贯通。

一 机械设计基础课程的教学现状

(一) 零散式的传统教学模式

机械设计基础是从理论性、系统性的专业基础课向实践性的专业课过渡的一个重要转折点,作为一门综合性较强的课程,其教学内容涵盖了机械原理与机械设计两部分,内容多且杂。以湖南大学智能制造工程、工业工程及工程力学专业所使用的机械设计基础课程教材为例[6],其内容包括机械设计基础知识、常用机构及传动设计、通用零部件设计、机械系统总体设计以及与机械现代设计方法相关的18个知识章节。

整体而言,目前机械设计基础课程的教材主要是通过各个章节分别介绍各类常用机构和通用零部件来介绍其基本原理及设计方法,章节之间的联系性不强。而传统教学思路一般较大程度依赖于教材的内容,零散地讲解各个章节,难以让学生搭建完备的知识框架体系,形成对机械系统的整体认知。譬如,传统教学主要是从机构运动学原理方面分别介绍各类机构的基本类型及功能特点,较少从实际工程需求角度出发,分析如何设计传动系统的组成机构,难以培养学生对复杂机械的整体理解。除此之外,传统机械设计基础课程教学注重传统基础理论,而缺少先进设计理念与方法的融入。尽管教材中通常包含现代设计方法的章节,但是该部分内容通常较为独立,所涉及内容概述性较强,使学生不能充分理解、应用现代设计理念与方法。更重要的是,随着当前智能制造行业的发展,很多具有挑战性的瓶颈问题亟待解决,而教学内容应该与时俱进、不断丰富与更新,使得学生在学习必要的基础理论知识的同时,掌握更多的新技术、新方法、新思路。例如,凸轮轮廓曲线的设计主要集中在讲解基于反转原理的图解法,设计方法较为传统,难以保证其设计效率与设计精度;齿轮、带传动的设计步骤则较为繁琐,通常都是先进行相关参数的预选,根据计算结果进行反馈,再通过反复的修改和计算最终确定设计方案,缺少现代设计与优化理念的培养。

(二) 分离式的课堂教学与课程设计实践环节

机械设计基础课程体系不仅包含课堂教学,课程设计也是必不可少的实践性教学环节。课程设计作为学生的首次综合机械设计能力训练,其目的是综合运用机械设计基础、工程制图等课程知识,学会查找标准规范手册、图册等相关资料,培养学生的基础专业技能和机械设计素养,为后续的专业学习打下坚实基础[7]。

机械设计基础课程设计是理论知识付诸于实践活动的载体,也是培养学生机械设计素养的必要环节。传统的课程设计实践与课堂教学通常是相互独立的,只存在铺垫关系,缺少相互交融,使得理论教学与实践教学存在一定的脱节,难以形成一套实时、系统的理论-实践一体化的教学模式。譬如,在齿轮传动设计的教学中,通常是把零散的知识点直接串联,未能充分挖掘知识与实际工程需求之间的关系,课堂教学与课程设计分离,使得学生到课程设计阶段面对真实工程背景时不知如何下手。此外,传统课程设计通常以手算、手绘,以及经验公式和查找手册为主,缺少对先进的数值计算技术和现代设计手段的引进,而在课堂教学过程中也缺乏相关内容的安排,教学模式与现代智能化机械产业的需求脱节。

二 面向新工科人才培养的机械设计基础课程教学改革

在当代新工科视域下,对人才的培养更注重时代性、创新性及引领性,传统机械设计基础的教学模式难以满足行业高速发展对人才的需求。为了培养更具竞争力的新工科人才,教学改革应不仅仅局限于对于基础知识的传授,更应该着力于如何培养学生的专业综合能力。基于此,本文拟从理论及实践两个层次出发,提出“两层次三方面”的教学改革思路,如图1所示,为机械基础核心课的教学提供参考。首先,在理论教学改革方面,系统性地梳理理论知识课程脉络,将传统机械与现代先进设计理念和方法充分融合,实时更新教学内容;同时,将机械设计科研团队的技术手段和科研项目融入课堂,以项目牵引教学,丰富课堂教学,建立传统机械理论与前沿科学研究的联系;另外,打破分离式教学模式,将实时更新的理论知识和设计手段贯通于课堂教学与课程设计实践,形成理论实践一体化的教学模式,在培养合格人才的基础上,锻炼学生的工程实践、创新创业等多方面能力,培养其成为适应现代新型机械产业的复合型人才。

(一) 现代设计方法牵引教学

基于理论力学、材料力学等工科前导课程和工程图学、互换性与测量技术等机械专业课程,以理论课堂和集体讨论课为教学载体,在讲授传统机械基础知识的同时,注重现代机械设计方法和手段的应用与融合,以先进前沿的科研方法与思路牵引教学。在首次授课过程中,从现代复杂装备引入,再介绍典型机器如减速器、内燃机和冲床等,引导学生展开讨论,观察复杂机器的工作原理及组成部分,了解齿轮传动、带传动与链传动、键连接、轴承、轴和联轴器等在机器中的原理及功用,各个零散式的教学章节通过实际工程应用背景汇集到一起,自然地形成了紧密的联系与呼应。除此之外,引导学生绘制思维导图,由总到分梳理本门课程知识脉络,搭建整体的机械基础知识体系,形成机械专业认知和整体思维。

对于各章节具体的理论课堂教学,加强对机构和零部件的机械设计与实际应用的讲解,结合现代机械工业的机械设计需求,引入数值分析、有限元计算和结构优化等现代先进理念,帮助学生进一步理解机械结构的原理与设计。同时,以小班讨论课为载体,着重强调先进信息化技术手段的引入与应用,构建个性数字化设计形式的集体讨论课,将现代先进理念与技术付诸于机械设计实践,切实提高学生的专业素养和实际操作能力。例如,对于齿轮结构设计,在掌握齿轮设计基本流程的基础上,采用有限元计算方法进行齿面接触疲劳强度和齿根弯曲疲劳强度计算,并与传统模型的经验公式计算结果对比;对于连杆机构如曲柄滑块机构,应用MATLAB对其进行结构设计与计算,再通过UG构建三维几何模型,分析其运动原理及特性。另外,在对知识内容进行梳理和更新的同时,制作与之配套的立体化资源,广泛收集和选用不同渠道中的公共资源,鼓励学生在课堂之外根据兴趣进行补充学习,构建自己更加充实的专业知识体系。

总体而言,用现代设计方法与理念引领教学思路,进而开展各个章节的教学,在机械传统专业知识系统化课堂的基础上,最大化地引入现代前沿设计方法和技术手段,构建总体系统设计思维与观念,提升应用现代设计技术与方法的熟练度,缩短本科生专业技能水准与现代制造业日益增长的就业要求之间的差距,提高学生的综合就业竞争力。

(二) 科研前沿研究融入教学

笔者所在实验室是湖南大学装备可靠性分析与设计实验室,科研领域为机械设计方向,多年来在结构优化设计、结构不确定性分析与可靠性设计方面进行了深入研究,扎实掌握了该领域的理论知识和前沿技术。因此,将相关前沿的研究融入课堂教学,将有效提升教学深度和广度,使学生充分了解机械设计领域的前沿研究与应用,扩展学生的科研视野。

首先,将结构分析与优化设计等前沿课题有机融入课堂教学和实践教学,实现专业知识和科研动态双向并进。例如,在齿轮或带轮的结构设计中,通常会仅仅介绍实体式、腹板式以及轮辐式的基本结构形式。事实上,在满足结构强度与刚度要求的基础上,可以应用结构优化设计技术[8],实现结构尺寸、形状和拓扑的优化设计,获取轻量化的更优结构。以此激发学生自主思考潜能,打破固有设计思维,在机械设计的过程中主动探寻和思考更优化的结构模型,达到科研反哺教学的目的。其次,结合团队工程研究项目,分组邀请学生进行实验室参观及日常科研研讨,巩固课程内容并补充相关前沿机械设计相关的理论知识,形成前瞻性的科研引导和科研洞察力,逐步养成科学探究精神和自主创新意识,达到创新教学的效果。

通过将科研研究融入教学,一方面发挥科研团队的优势,将科研成果、工程案例融入教学,充盈学生的科研素养与敏感度,并且给予学生了解新产业、新技术的更多途径与方法。同时,通过工程项目的实际训练,引领学生的主动思维与主动学习,学习与应用现代设计手段和方法,从而提高学习与实践的质量和效率。另一方面,学生掌握知识的过程中产生的正面质疑与反馈,将会推动教师查阅相关文献,实时捕捉科研动态和前沿学科知识,紧跟学科前沿动态。