“双碳”战略背景下环境工程原理课程教学改革的思考

作者: 梁莎 王琳玲 黄亮 董春桥

摘 要:“双碳”战略是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。“双碳”目标对环境工程学科发展和新工科人才培养提出新挑战。环境工程原理作为环境工程专业核心课之一,应改革教学模式和方法,以适应“双碳”目标下生态文明建设对环境类人才培养的要求,使学生深刻理解环境污染治理与“双碳”实质目标达成的内在联系。该文可为“双碳”战略背景下环境类专业新工科建设提供一定参考。

关键词:“双碳”战略;环境工程原理;教学改革;新工科建设;人才培养

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)06-0051-04

Abstract: The "double carbon" strategy is a broad and profound economic and social systemic change. The "double carbon" goal puts forward new challenges for the development of environmental engineering disciplines and the trainingof new engineering talents. As one of the core courses of environmental engineering, the principles of environmental engineering should be should be reformed in teaching modes and methods to meet the requirements of the construction of ecological civilization for the cultivation of environmental talents under the goal of "double carbon", so that students can deeply understand the inherent connection between environmental pollution control and the achievement of "double carbon" goal. This paper can provide a certain reference for the construction of new engineering disciplines for environmental majors under the background of "double carbon" strategy.

Keywords: "double carbon" strategy; principles of environmental engineering; teaching reform; construction of new engineering; talent cultivation

2020年9月我国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。实施“碳达峰”“碳中和”(简称“双碳”)是实现全球气候可持续发展的迫切需要,是推动高质量发展的内在要求,是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革[1-2]。为深入贯彻党中央、国务院关于“双碳”的重大战略部署,教育部先后发布了《高等学校“碳中和”科技创新行动计划》《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》。高校应当充分发挥基础研究主力军和自主人才培养主阵地作用,为“双碳”战略提供科技支撑和人才保障,以实际行动服务“双碳”战略实施,为实现“双碳”目标做出积极贡献。在此背景下,与碳中和相关的专业如能源动力类、电气类、交通运输类、建筑类专业,特别是环境类专业应当重点加快人才培养转型升级,推动现有人才培养体系改革创新,努力培养适应新时代“双碳”战略实施的新型复合型人才。

一 “双碳”战略对环境工程学科发展及人才培养的挑战

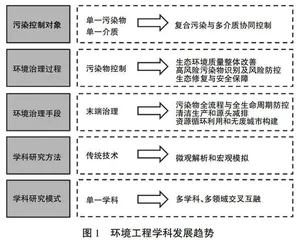

环境工程学是环境学科的一个重要分支,主要任务是运用环境学科及工程技术和有关学科的原理和方法,保护和合理利用自然资源,防治环境污染,以改善生态环境质量,保障人类生存环境,以及社会的可持续发展。环境工程的主要内容包括大气污染防治、水污染防治、固体废弃物处理处置和资源化、环境污染综合治理与生态修复、生态环境系统工程与风险控制等。经过几十年的发展,环境工程学科已形成了较为完备的污染控制理论技术和管理政策体系,在打赢污染防治攻坚战,稳步推进“无废城市”建设中发挥了巨大的支撑作用,已成为促进生态环境保护、低碳社会建设、经济可持续发展的至关重要的战略性关键学科。“十四五”时期,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向,推动减污降碳协同增效,促进经济社会发展全面绿色转型,实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。环境工程学科的内涵深度与外延广度已得到不断突破和延伸,在单一的环境保护与污染治理的基础上,逐渐发展为多学科、多领域融通共进,协同创新的局面。通过与纳米生物学、计算材料学、合成有机化学、管理学、地理和城乡规划学、数学和信息科学等学科的交叉融合,环境工程学科在基础理论与前沿技术上取得了长足的发展,在污染控制对象、环境治理过程、环境治理手段、学科研究方法和学科研究模式上都发生了显著的变化(图1)[3]。因此,在“双碳”战略背景下,环境工程学科应当针对全面推动减污降碳协同增效的目标,围绕“碳中和”的基本内涵、实现路径和主要路线等方面开展系统深入研究,在推动绿色低碳发展和气候变化等全球性问题的解决过程中提供重要科学助力。

随着我国不断深化高等工程教育改革,持续推进新工科建设与实践,改革完善新工科人才培养体系,各高校围绕工程教育创新开展了富有成效的多样化探索,在培养高层次创新型、复合型、应用型人才方面实现了跨越式发展。当前我国生态文明建设的内涵发生持续变革,环境污染治理从单纯减污向全周期降碳转变,如何培养能够服务新时代生态环境建设与社会发展和企业生产急需的能够解决复杂环境问题的拔尖创新人才是当前环境工程学科人才培养的热点话题[4]。各高校应当发挥自身特色优势,找准突破口和发力点,推动现有人才培养体系改革创新,全面加强“双碳”人才培养。①需要从专业培养方案、课程体系等方面做到更新换代,以减污降碳协同增效和生态保护绿色循环为导向,体现环境工程与其他相关学科的交叉融合,如加强互联网、大数据、人工智能和智慧物联网等信息技术与专业的结合,支撑智慧环境人才培养;②教学过程中在传授基础理论知识的基础上,注重升级知识体系,拓展知识维度,关注碳减排创新技术,传播绿色低碳理念,强化青年学生绿色低碳意识;③围绕“双碳”战略探索加强创新创业实践教育,以“节能减排固碳”“产业升级”等要求作为工程教育水平提升的导向,构建多维度产学研创环境类新工科模式,全面提升学生的创新创业技能,助力环境学子在碳中和浪潮中发挥作用[5]。

二 “双碳”战略背景下环境工程原理课程教学改革思考

(一) 环境工程原理课程的特点

环境工程原理是环境工程专业的核心基础课,课程的主要任务是系统、深入地阐述环境污染控制工程及其他污染控制工程中涉及的具有共性的工程学基础、基本过程和现象,以及污染控制装置的基本原理,为后期专业课学习打下基础。华中科技大学环境科学与工程学院的环境工程原理课程面向环境工程专业大三学生,共64学时,其中理论教学54学时,实验10学时。课程目标包括:①使学生掌握动量传递、热量传递、质量传递和反应动力学(“三传一反”)等环境工程专业基本知识与基础理论;②使学生能够利用所学知识正确理解和分析沉淀、过滤、吸收、吸附、萃取及干燥等环境净化与污染控制过程,以及其相关典型设备的结构和性能;③使学生能够利用所学的化学、生物反应器的基本技术原理独立完成环境净化或污染控制单元的反应器设计和实验研究设计。对应工程教育专业认证的毕业要求中的1.4“掌握解决环境工程问题的环境工程专业知识”;2.1“能够应用基本原理识别和表达复杂环境工程问题”;4.1“能够针对环境问题,利用科学原理设计实验”,培养学生综合运用所学知识,解决复杂实际环境问题的能力(图2)。

然而,环境工程原理课程内容涉及知识面较广,基本原理和公式推导繁多,这些特点本身对课程教学体系和模式提出了较高的要求,而“双碳”战略背景更是给课程教学带来了更大的挑战。目前的课程设置并没有重视体现环境污染治理与“双碳”目标达成的内在联系,即学生无法深刻地认识到怎样的环境治理技术或政策才能助力实现“双碳”目标的达成[6]。因此需要在教学过程中积极引导学生从本质上认识和理解不同的环境净化与污染控制方法对“双碳”目标的贡献,使学生在掌握学科坚实的基础理论知识、科学研究方法和实验实践技能的基础上,能够结合生态文明理念和“双碳”战略思想解决实际复杂环境工程问题。

(二) 对环境工程原理课程改革措施的思考

1 充分进行案例分析,理解“双碳”目标的意义

课程教学团队针对“双碳”战略对环境类专业新工科建设的要求,广泛收集最新的国内外研究进展及工程技术创新案例,在拓宽学生的知识面的同时,解释如何实现“双碳”目标。例如在讲述传热的基本原理时,可拓展介绍在相对较低的温度下进行隔热同时在反应系统过热时散热的智能传热材料,以及离子风散热、超声波传热和纳米流体传热等新型强化传热技术的发展对节能减排、实现“双碳”目标的意义。

例如在讲述沉降的基本概念和原理时,可以拓展讲解污水处理厂用于污染物去除的化学药剂投加产生的碳排放。随着污水处理厂污染物排放标准日趋严格,污水处理厂为了达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级排放标准进行工艺升级改造,高标准处理必将导致曝气强度提高、药耗增加等,污水处理系统的碳排放随之增加。在初沉池、二沉池和高效澄清池等加药沉降环节通过化学药剂的精准投加,或者选择更清洁环保的替代药剂可以达到碳减排的目的。

例如在讲述吸附章节的吸附剂的特性时,结合固体处理与资源化利用,介绍废弃生物质、市政污泥、废塑料和工业固废等资源化利用制备高效吸附剂,替代传统以煤等原料制备的活性炭吸附剂的降碳效果。同时,研究新型高效二氧化碳吸附剂对控制碳排放具有重要意义。在吸附的污染物对象方面,结合湖北所处长江经济带的总磷污染问题,阐述磷污染来源及绿色高效污染控制技术,服务于“长江大保护”的重大战略。此外,污染物对象可拓展介绍新兴污染物如微塑料、含氟化合物、内分泌干扰物和饮用水消毒副产物等对环境的潜在风险及污染控制方案。

例如在讲述膜分离技术时,结合讲述膜法污水处理过程中存在碳减排效果,即通过膜法污水处理技术实现能源/资源的回收利用,代替化学品或化石能源进而补偿和削减温室气体排放应用。随着技术不断迭代,膜法污水处理技术能耗不断下降。市政污水中膜生物反应器(MBR)能耗一般在0.3~0.9 kW·h/m3,在大型MBR处理工程(处理量大于5万m3/d)中能耗为0.3~0.5 kW·h/m3,接近传统生物处理能耗[7]。在“双碳”战略背景下,今后需要系统评估膜法污水系统的碳排放与减污降碳潜力,开发高通量、低污染超滤膜、纳滤膜、反渗透膜材料,优化膜组件结构和膜分离运行方式,提高膜系统的运行稳定性和抗污染能力,降低运行能耗;开发新型膜过程(正渗透、膜蒸馏、膜吸收、膜萃取、膜脱气)及膜组合工艺,开发废弃膜材料再生技术,推进膜技术与其他资源化能源化技术耦合,实现低碳可持续水处理与资源能源回收技术。

例如在讲解干燥章节的质量与能量平衡计算时,以不同含水率污泥干化所需消耗为例,讲解污泥脱水对后续处理处置的重要影响。将含水率80%的污泥干化为含水率30%用于后续焚烧,所需干化能耗为9 266 kJ/kg干污泥,而如果将80%的污泥先通过深度脱水至含水率60%,则干化至30%所需能耗仅为2 780 kJ/kg干污泥,能耗大大降低。通过提升干化脱水设备的智能化水平,开发相应的环境友好型脱水药剂及高效脱水技术是实现污泥处理处置系统节能降耗目标的可行性举措。

2 通过课程设计,融合“双碳”目标实现途径

要求学生利用课外时间完成课程设计,进一步理解和掌握环境工程原理的基本定律、基本计算方法和基本设备的结构、工艺计算,并简单绘制工艺流程图,课程设计的成绩占课程综合成绩的10%。课程设计题目包括“污泥厌氧消化罐的保温设计”“填料吸收塔处理污水处理厂臭气设计”“污泥干化工艺设计”“生物膜法处理生物污泥工艺设计”,涵盖了课程内容的三大部分。学生需要分小组合作,提出设计方案,进行工艺比选,完成工艺计算和验证,进行初步投资和运行费用计算,并综合分析工艺的能源、资源节约和综合利用情况,提出减污降碳措施。课程设计完成后,学生需要分小组进行汇报,由不同小组之间进行提问互评,在质询讨论过程中加强了学生对实际工程问题的思考能力。