新工科背景下地下工程人才培养模式探索与实践

作者: 焦玉勇 李雪平 谭飞 王焱 左昌群

摘 要:新工科建设为现代工程教育赋予了新内涵。面向新工科对地下工程人才实践能力、跨学科能力、创新能力、智能化应用能力和工程伦理能力的需求,探索地下工程专业人才培养模式。结合多年来中国地质大学(武汉)地下空间工程专业建设的实践,从课程体系设计、教学建设、实践教学平台建设、协同创新、协同育人模式建设、本科生导师制度建设、教学方法改革和学生评价方式改革多维度对提升学生能力的研究,并对实施措施和路径进行设计。

关键词:新工科;地下工程;人才培养模式;实施效果;改进措施

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)06-0064-05

Abstract: Emerging engineering has given new connotations to modern engineering education. Facing the emerging engineering demand for civil engineering talents' comprehensive ability, which includes practical ability, interdisciplinary ability, innovation ability, intelligent application ability and engineering ethics ability, the paper explores the cultivation mode of underground engineering professional talents. Combining with the practice of "undergroundengineering" major construction of China University of Geosciences, we researched multidimensional improvement of students' ability from the development of curriculum system design, teaching construction, experimental platform construction, undergraduate tutorial system construction, collaborative innovation and collaborative education mode construction, teaching method reform and student evaluation reform. And the implementation measures and paths are designed.

Keywords: emerging engineering; underground engineering; talent cultivation model; implementation effect; improvement measure

随着长江经济带、京津冀协调发展、粤港澳大湾区和川藏铁路等一系列国家发展战略规划的启动与实施,我国地下工程建设进入了一个高速发展期[1]。铁路、公路和地铁作为我国隧道及地下工程应用的3大主要领域,截至2020年底,累计运营里程分别达到19 630、21 999.3和6 280.8 km;水工隧道、综合管廊和地下洞库等方面也都完成了大批工程建设并投入运营,除了数量的显著提升,质量方面也取得了骄人的成就[2]。经过多年的高速发展,我国在隧道和城市地下工程的开发技术和装备领域取得了巨大的成就,积累了非常丰富的工程经验,工程建造信息模型、数字化协同设计和机器人施工等技术得到了广泛的应用。与此同时,随着隧道和地下工程开发不断朝着“深、大、长”方向发展,地质环境亦趋于复杂,高地应力、高地温、高瓦斯和高水压等引起的突发性工程灾害和重大恶性事故频发,也给现有的勘察、设计、施工、装备及安全运维等方面带来了巨大的技术挑战[3]:勘察方面,如线路穿越地质构造背景复杂地区,面临地形复杂、地震烈度高等不利因素带来的挑战;设计方面,如复杂地质条件下特深综合设施对结构设计带来的挑战[4];施工方面,如超大直径复合式盾构施工技术在复合地层中的应用面临的挑战[5];装备方面,如面对山岭隧道复杂地质条件下、海底隧道施工环境这些极端环境下对盾构施工设备适应性的挑战;安全运维方面,如大城市里的轨道交通、地下道路面临的多灾害耦合、空间形态复杂、检测时间受限、运行状态多变带来的挑战等。围绕地下空间资源的可持续开发,突破单一学科研究的局限,开展多学科协作与协同创新,深入、广泛地探索地下空间开发利用的内在规律及科学合理的方法和技术,是迎接行业挑战的应对措施[6]。高速发展的行业对地下工程从业人员的能力提出了更高的要求。

为主动应对新一轮科技革命与产业变革,支撑服务创新驱动发展、“中国制造2025”等一系列国家战略。2017年2月以来,教育部积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,并发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》《关于推荐新工科研究与实践项目的通知》,全力探索形成领跑全球工程教育的中国模式、中国经验,助力高等教育强国建设[7]。新工科是高等工程教育为应对全球形势、国内工程教育发展形势和服务国家战略而做出的符合中国特色的高等工程教育改革方案[8]。

中国地质大学(武汉)(以下简称“我校”)土木工程专业地下建筑工程方向起源于勘探掘进工程专业。勘探掘进工程专业自1960年开始招生,1993年更名为地下建筑工程专业,1998年专业调整后改名为土木工程专业地下建筑工程方向。城市地下空间工程专业属于土木类特设专业,是关于城市地下空间开发、利用的工程专业,涉及到城市共同沟、地下通道、地下车库、地下商场、地下铁道、地下储存库、地下污水处理厂、地下垃圾站房和地下变电站等方面。我校于2017年在地下建筑工程方向多年办学的基础上申报土木类特设专业“城市地下空间工程专业”并获批,并于2018年正式招收第一个班级的本科学生。目前我校地下建筑工程方向每年招收2个本科班级,城市地下空间工程方向招收1个本科班级,专业教学任务由工程学院地下空间工程系承担。土木工程专业地下建筑方向和城市地下空间工程专业以下统称:地下工程专业。

新工科背景下,如何培养地下工程专业人才,能够适应行业高速发展的需求一直是我们努力探索的目标。

一 新工科背景下对地下工程人才能力的要求

相较于传统的工科,新工科更加倡导与产业互通互融,与学科交叉相融,与创业互建体系,更加注重学生的家国情怀和全球视野[9]。美国国家工程学会指出,未来的工科毕业生在立足具体知识和专业学科的基础上,应具备较强的发现问题、分析问题、解决问题等能力。

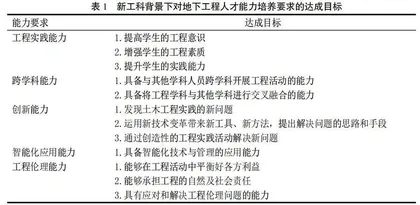

新工科就土木类专业而言,是以产业需求为导向,以培养跨学科、综合全面、创新能力强、面向未来能够适应并引领产业不断发展的新人才为目标的培养观念。更加注重培养学生的工程实践能力、跨学科能力、创新能力、智能化应用能力和工程伦理能力[10-11]既是新工科背景下对人才培养的要求,又是应对地下工程行业发展趋势的主要措施。新工科背景下对地下工程人才能力要求的达成目标[12-15]见表1。

二 新工科背景下地下工程专业人才培养模式探索与实践

为了实现新工科背景下对地下工程人才能力要求的达成目标,结合多年办学经验,从课程体系设计、教学建设、实验平台建设、协同创新、协同育人模式建设、本科生导师制度建设、教学方法改革和学生评价方式改革开展了多维度的研究,对地下工程专业人才培养模式进行了深入探索和实践。

(一) 课程体系设计

围绕专业培养目标,构建了具有特色的、以培养学生综合能力为核心目标的课程体系。

1 围绕“学科交叉融合”,突出“地质”特色,培养解决复杂地下工程问题的综合能力

在新版培养方案中:学科基础课18.5学分,含普通地质学2.5学分;专业主干课28.5学分,含水文地质学2学分,工程地质学2学分,构造地质学2学分;实践环节33.5学分,含北戴河地质认识实习2学分;选修课32.5学分,含工程物探1.5学分。

地质类课程的开设,与地下工程选址、勘察、设计和施工环节相呼应,为学生在工作中具备厚实的地质背景打下基础。特别是水文地质学和工程物探课程内容,在学科基础知识背景上,强调城市建设中的水文地质问题和城市地下探测的物探解决方法,着重培养学生解决城市地下工程设计和施工中解决复杂问题的综合能力。

2 开设多种类型的课程,培养学生综合素质

针对新工科对土木工程人才能力的需求,开设了工程导论大类平台课,加强工程启蒙教育,激发专业兴趣。在新版培养方案修订中,增设生态学概论通识选修课,课程以认识人类与环境的关系及与人类生存息息相关的生态学问题为主线,使学生能够在较短的时间里,建立生态环境保护与社会可持续发展理念[16]。增设工程伦理专业选修课,结合专业进行伦理道德教育,提高学生工程伦理素质,传递“实现科学发展观、实现社会可持续发展”的国策。增设绿色建筑概论专业选修课,传递建筑工程的“节能、降耗、绿色、健康”理念。

(二) 教学建设

1 课程教学组建设

组建地下工程核心课程教学组:组建了地下建筑结构、地下工程施工和城市地下空间规划及利用、凿岩爆破、盾构与非开挖技术和城市地下管网工程6门课程的教学组。每门课程由4~5位老师组成,指定1名课程教学组组长。课程教学组负责课程建设和与课程相关的实习、实践和实验室建设,如集体备课、教学研究项目申报和课程资源建设等工作。

2 实验教学建设

实验教学是地下工程专业人才培养的重要组成部分,通过科学方法和实验技能的训练,可培养学生理论联系实际、综合利用所学知识进行实践和创新的能力。通过《中国地质大学(武汉)教学实验室建设管理办法》和《中国地质大学(武汉)教学实验室开放管理办法》对实验教学进行规范管理。按照培养计划所规定的实验教学时数,在理论课程基础上,制定实验课程教学大纲及设计具体实验项目与内容。在实验教学过程中,注重对学生实践动手能力与创新能力的培养。每个教学年度均设立有专门针对本科生的“教学实验室开放基金”,给予充足经费支持,鼓励学生通过教学科研实验室平台,在教师指导下开展相关学术科研活动,激发学生的学习兴趣,提高学生的科研实践能力。

3 虚拟仿真教学实验建设

新奥法隧道开挖过程中施工扰动多、爆破工程风险极大、地质条件复杂,且费用高、周期长、学生参与度非常有限,特别是隧道开挖与支护施工几乎不可能在实验室内进行现场教学,尤其是光面爆破开挖施工,由于必须具有专业爆破资格证才能上岗施工操作,普通学生根本不可能接触到此施工环节,这极大增加了学生的学习难度。课程教学组借助虚拟现实仿真技术,研发了新奥法隧道施工工法虚拟仿真实验课程。通过多因素虚拟仿真,学生掌握不同地质条件下新奥法隧道建造中超前地质预报与围岩分级、光面爆破、初期支护与二次衬砌以及监控量测等关键环节的设计与施工过程,并通过可视化软件直观地呈现。

基于GB6722—2014《爆破安全规程》,课程教学组研发了“新奥法隧道掘进爆破设计信息系统”。系统包括数据管理、爆破设计、爆破效果评价和设计成果输出四个功能模块,涵盖了从岩石数据管理、炸药数据库管理、爆破实例数据库管理、爆破质量检验数据管理到爆破参数设计、布孔设计和相关专题图成果输出的自动化功能,为地下工程施工和凿岩爆破的课程设计及毕业设计提供了可视化、交互性良好的设计工具。

(三) 实践教学平台建设

实践教学平台是实践育人的保障,是实践育人模式改革的基础,也是人才培养方案顺利实施的前提。本专业大一暑假进入我校北戴河实习基地进行地质认识实习。经过多年建设,开设了8条成熟的教学路线,实习内容包括:风化地质作用、河流地质作用、海洋地质作用、岩溶地质作用;火成岩、变质岩、沉积岩三大类岩石认识等。通过实习,要求学生掌握基本地质现象的观察描述;掌握野外地质工作的基本技能;培养正确的地质思维和时空观,树立正确的科学发展观和人生观。本专业大二暑假在武汉进行专业认识实习。经过建设,目前开设了5条常规教学路线,内容涵盖地下空间规划、地铁车站设计与施工、地下管廊施工、盾构法施工和基坑工程等。通过实习,让学生对专业有感性认识,加深对专业的了解,为以后专业知识的学习奠定基础。