中国人地关系中的思政育人

作者: 李文翎 何亚琼

摘 要:人地关系是地理科学系统关注的核心问题。自人类出现以来,人地关系作用就一直存在,但不被深入认识。因此,该文以318国道为案例,从时间、空间两个尺度,引导发现人地关系的转变,并进一步探究人地关系转变背后的自然原因与人类智慧,从而深化文化认同与国家意识,培养行为规范与人格养成,塑造辩证思维与价值取向,落实课堂思政育人。

关键词:人地关系;中国地理;思政育人;主题设计;课程思政

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)06-0172-05

Abstract: The man-land relationship is the core issue of geographical science system. The role of man-land relationship has always existed, but not well understood since the emergence of mankind. So the paper guided the discovery of the transformation of man-land relationship from time scale and space scale by the case of national highway 318; and further explored the natural causes and human wisdom behind the transformation of man-land relationship. Thus, it deepened cultural identity and national consciousness,cultivated code of conduct and personality, shaped dialectical thinking and value orientation, and implemented ideological and political education in class.

Keywords: man-land relationship; geography of China; the ideological and political education; theme design; ideology and politics in the classroom

人地关系是人类出现以来就存在的客观关系,随着科学技术的进步和人类自身的发展,人类对自然环境影响越来越强烈,在推动社会进步与发展的同时,也存在与自然激烈对抗的状态。中国是一个幅员辽阔、历史悠久的国家,空间上人地关系的发展不平衡及时间上人地关系的发展变化的特点都非常突出。如何理解中国发展的不平衡,如何理解地方的特色发展,如何帮助地方摆脱瓶颈,这是中国人地关系研究要解决的问题,更是四个自信的深刻彰显。

一 课程思政是地理课堂教学的重要使命

习近平总书记在全国教育大会上指出“培养什么人,是教育的首要问题”。因此,要用好课堂教学这个主渠道,要将立德树人贯彻到课堂教学全过程、全方位、全员之中,将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体。立德树人成效是检验高校工作的根本标准。

地理学科具有非常突出的教育特质,首先它是“铸造常识之学科”,较其他学科更有利于常识教育的普及;其次它也被称为“铸造爱国心之学科”,我们对自己国家地理每增加一点认识,都可以激发起浓浓的爱国之心。在课程思政的建设理念下,地理学科的人才培养要依托学科的视野,强化人与环境协调发展的生态文明理念,帮助学生培养家国情怀和世界眼光,形成关注地方、国家和全球的地理问题及可持续发展问题的意识,深入理解构建人类命运共同体的战略思想。可见,地理本身就是一个自带思政的学科,所以,依托地理学科开展课程思政的探索与实践,更容易切入并获得突破。

中国地理是一门以人地关系为主旨,探讨中国区域的自然地理环境与人文地理现象的空间分布与演变规律,研究如何利用这些规律为国家经济建设服务的课程。地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境关系的科学。“讲好中国故事”是习近平总书记在不同场合多次强调的。可见,中国地理课程是“讲好中国地理故事”的主战场。“中国人地关系”的背后,蕴含着丰富中国地理故事,深藏凝心聚力的兴国之魂与强国之魄,这些中国精神需要传承与弘扬。

二 人地关系系统的科学解读

(一) 人地关系的出现与发展变化

地球上自出现人类以来,一方面人类的自身繁衍和物质资料生产与地理环境密不可分;另一方面人类作为自然界唯一的智慧生物,可以通过自己的行为活动,特别是所掌握的技术和一定人类集团的主观能动性对地理环境进行利用和改造,使地理环境发生变化。尤其近代以来,由于人类社会的科技水平、认识水平在不断发展变化,因此人地关系作用的强度也在不断加大。

通过考察人类发展的历史,大致可将人地关系的发展划分为四个阶段。

1 顺应自然阶段

农牧业产生前,此时人类尚处于从猿向人转变的过程中,人类基本没有干预自然的能力,此时的地理环境是原生的自然界,人类的活动完全遵循大自然的组织原则,是地理环境的一部分,人类与地理环境处于原始共生状态,顺应于自然的发展。

2 有限改造自然阶段

原始农牧业时期,也就是新石器时代至工业革命之前,人类的生产力水平逐渐提高,经济形式已转化为生产性农、牧业经济,形成了以土地为中心的自然体系的人为改造。但总体上看,这些活动仍然没有逾越自然界的基本原则,即人类活动尚处于顺应和有限改造地理环境的状态,人地关系尚受环境决定为主。

3 掠夺自然阶段

工业化时代,以工业革命为标志,人类科学技术水平大大提高,人口剧增。人类一方面开始大肆消耗经漫长的地质年代积蓄在地理环境中的能源和资源;另一方面也将越来越多的废弃物、有害物抛向自然界,造成了自然资源的匮乏、生态环境的退化。在这一阶段中,人类在物质文明方面取得了辉煌的胜利,但却带来了生存环境的恶化,地球环境岌岌可危。

4 人地协调阶段

工业化结果已经明显地威胁到人类生存与发展,因此促使人类对工业化过程中的所作所为进行深刻的反思。1992年在联合国环境与发展大会的推动下,各国首脑汇聚巴西里约热内卢,就世界环境变化与人类发展进行了大讨论,提出了可持续发展理论,从而进入人与环境协调共生的新阶段。

可见,在不同时期,人类对于人地关系的认识和作为是不一样的,也就是人地关系的观点(思想)也一直在发生变化。

(二) 人地关系系统的形成

这种人类社会与地理环境在特定的地域中相互联系、相互作用而形成的动态结构,称为人地关系系统。也就是说,人地关系是一个系统问题,主要涉及人口(population)、资源(resource)、环境(environment)和发展(development)四大关键因素。因此,人地关系系统也被认为是由四大子系统构成的大系统,简称PRED系统。而各子系统又是由一系列的问题和要素构成,这些要素也存在相互作用、相互影响和相互制约等关系(图1)[1]。一方面人类的生存发展离不开资源、环境和发展;另一方面,资源和环境又以自身的数量、质量和分布差异制约人类的生存发展,形成彼此共生、相互关联的关系,自始至终处于动态平衡之中。所有这些变化都表明,在人地关系系统中,由自然因素引起的环境变化正在转变为由人类因素引发的环境变化。人地关系系统演化的内在机制也正由自然自组织系统逐渐转变为人类社会控制系统。

可见,人类活动始终处于这种关系的主导地位。也就是说,随着时间和空间的变化,人地关系也随之发生变化。“变”是人地关系问题永恒的主题。当代地理学正是基于这种动态的平衡,来探讨人与地关系的动态变化过程。

认识中国人地关系系统必需从中国的基本国情出发。因此,基于“区域人地关系系统”的解读,以“318国道上的人地关系”为例,可以帮助深入探究和树立家国情怀。

三 综合人地关系主题的设计

要同时展现地对人的影响、人对地的影响及人地协调发展的教学,需要有好的主题选择和情境设计。情境是“汤”,知识是“盐”,盐只有溶于汤才好入口,知识有融入情境才好理解和消化。因此,可以通过科学的情境教学设计,有效实现人地协调观念的培养。

(一) 教学案例选择

318国道起自上海市黄浦区人民广场,止于西藏日喀则市中尼友谊桥,途径8个省区,全长5 476 km,是中国最长的国道。因318国道几乎与北纬30°平行,横跨中国东中西部,揽括了平原、丘陵、盆地、山地、高原景观,充分展示了中国东西方向上的自然特殊化与景观差异化,很好地体现了地域分异规律;同时,318国道途径江浙水乡文化、川渝天府文化、西藏高原文化等文化区域,也展示了沿线文化的多样化,体现了地域综合规律。而沿程各地有丰富的发展历史,可以揭示地域发展规律。

因为“318国道”路虽人为,景乃天造,因其集自然之大美与人文之深奥,被《中国国家地理》杂志在2006年第10期评为“中国人的景观大道”[2]。这样一条景观长廊,它不仅展现了异彩纷呈的空间差异,也是一条时间的隧道,因此,可以很好用来展现人地关系的特征及其变化,从而揭示人地关系的演变规律。

(二) 318国道上的人地关系分析

1 时间尺度

这是对同一地区历史与现在做比较。利用问题导向法,通过设计具有明显冲击感的一组问题,来发现一个地区的人地关系的变化(图2)。如在东部地区,针对“河姆渡文化遗址”和上海“魔都”两个事件,设计了“河姆渡文化为什么会产生?为什么会消失?”“上海‘魔都’是怎么出现的?”一对问题令人不得不感慨沧海桑田的巨变。引导学生理解:河姆渡文化是因自然而生,也是因自然而灭[3];而上海不断创造的奇迹,让我们既看到自然的力量,也看到了人类的技术与智慧,社会的发展已从严重依赖自然向受人类智慧影响转变。从而让学生树立起时空差异观与可持续发展观;在历史的文化与当代的创造中,更加增强文化自信,培养家国情怀。

用这样的思路,中部地区设计的一对问题是“成都平原成为‘天府之国’的主导因素是什么?”“古蜀文明为什么不是发源于成都平原?[4]”利用都江堰事件,让学生体会中国古人的文化智慧和工匠精神的同时,理解都江堰建设对改变成都平原历史上的旱涝无常的重要作用,形成为国家和家乡服务的意识与能力;因此也能理解古蜀文明不发源于此的地理原因,从而树立因地制宜观。此外还追加一个问题“藏彝走廊有什么人地关系特征?”理解横断山区民族繁多与自然地理环境复杂多样有密切的关系,是人类对环境适应的表现,也是尊重自然与敬畏自然的表现[5]。

西部地区的人地关系探究主要是围绕“交通”展开。理解为什么两千多年前中华民族就能创造京杭大运河这一交通奇迹,清朝能开拓吐蕃泥波罗道;然而,青藏铁路等到2006年才取得突破,墨脱到2013年才成为中国最后一个通公路的县。从而能够理解“制约西藏持续发展的人地关系关键要素是什么?”一方面,要形成尊重与敬畏自然的态度,树立人地协调观;另一方面,深刻感受国家力量与大国担当,增强文化自信。

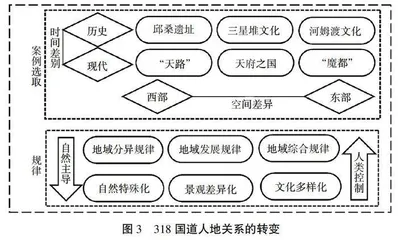

2 空间尺度:现代的东西差异

如今,国家的富强与科技进步,改变了很多贫困落后的面貌,然而,为什么中国东西部的发展差距还这么大?这里继续沿着318国道比较(图3)。自东向西,从上海“魔都”经重庆的“立体交通”到西藏的“天路”可以发现,实际上,重庆的“立体交通”和西藏的“天路”都已是惊人的壮举,但却未能成就与上海一样的“魔都”,这是因为每一个人地关系系统的出现,都是推力与阻力取得平衡的结果。推力是不断追求生存与发展的需要与欲望;而阻力来自于技术能力和环境局限。