外语类课程思政教育与国际传播能力培养研究

作者: 李田新

摘 要:外语类课程思政建设应根据不同类型课程的特点,与语言能力、跨文化能力、国际传播能力、批判性思维能力培养相结合。沈阳工业大学英语词汇学概论课程以国际传播能力培养为主题开展课程思政,通过英语词汇学概论课程思政融入方法解读和案例分析介绍,阐释如何挖掘外语课程中蕴含的思政教育元素,多维融合实现思政育人。

关键词:课程思政;国际传播能力培养;英语词汇学概论课程;育人;创新创业意识

中图分类号:G416 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)07-0001-05

Abstract: The ideological and political education of foreign language courses should be combined with the cultivation of language ability, cross-cultural ability, international communication ability and critical thinking ability according to the characteristics of different types of courses. The course of English Lexicology of Shenyang University of Technology carries out ideological and political education reform, which is realized with the cultivation of international communication ability. With the interpretation and case analysis of the methodology of ideological and political education inclusion in the course of English Lexicology, the author explains how to mine the elements of ideological and political education. English Lexicologyis taken as an example to show how to realize the multi-dimensional integration of ideological and political education in foreign language curriculum.

Keywords: ideological and political education; cultivation of international communication ability; the course of English Lexicology; educate people; awareness of innovation and entrepreneurship

习近平总书记在全国高校政治思想工作会议上强调“要坚持把立德树人作为中心环节”“各类课程与思想政治理论课同向同行”。要求高校专业课教师不只做传授书本知识的教书匠,也要成为塑造学生品格、品行、品位的“大先生”。围绕落实立德树人这一根本任务,课程思政建设成为高校教学改革的主要内容之一。如何把教书和育人结合起来,实现知识传授与价值引领同频共振,也成为外语教学亟待解决的问题。

习近平总书记在中共中央政治局第三十次集体学习时强调“加强和改进国际传播工作,展示真实立体全面的中国”,为外语类课程思政指明了方向。外语课程内容涉及外国文化思想和意识形态,外语教育的专业性体现在发展学生的语言能力、学习掌握对象国的社会历史文化知识,但不能因为其专业性而忘记了“为党育人、为国育才”这个初心和使命。传统外语教学依托的课程内容主要是理解英美国家社会文化的“单向接受”,外语教学需要打造新的理解世界、传播中国的外语能力,应从“单向接受”向分析比较中外文化的“双向交流”转变,将以往对外国文学文化的批判吸收,转变为既要传播世界信息,也要讲好中国故事。因此,培养学生国际传播能力,同时兼顾人文素养与科学素养、敬业精神与创新精神培养,从而树立正确的世界观、人生观和价值观,良好的道德品质和社会责任感,是外语类课程思政的目标和方向。

一 以课程群为抓手,实施课程思政

外语类课程的思政教育可根据不同课程类型,围绕国际传播能力培养这一主题,融入思政元素,使德育与智育相统一,推动实现全员、全程、全方位育人。

(一) 语言技能课程:引导学生树立正确价值观,拓展国际视野

语言综合训练课程应加强外语运用能力培养,为学生理解世界和传播中国打下坚实的基础。可通过课文分析、单元项目等方式,依托课程的学习语料开展思想政治教育。综合训练学生语言技能的同时,引导学生在分析中自主运用科学价值观形成个人判断。其中,语料选择可围绕如下核心题材:服务国家和社会的价值取向;诚信敬业的学习生活准则;自我教育与自我管理的方法与提升路径;合作能力和创新精神的培养;个性化发展与思辨能力训练等。

(二) 跨文化交际课程:传承中华优秀传统文化,培养文化自信

对于文化、文学、翻译等课程,开展中外文化比较研究,可以通过中西文化对比的案例式教学或采用专题研讨的方法,将中西文化差异对比研究的相关成果融入课程。在授课过程中,引导学生认同、肯定、喜爱中华优秀传统文化,从而产生文化自豪感。

(三) 语言学类课程:培养学生对语料话题形成科学判断的能力

语言学、词汇学、修辞学等语言学类课程要培养学生思辨能力,即灵活运用社会主义核心价值观对语言学理论和话题语料形成科学判断的能力。课程可通过四种方式融入思政教育:在知识点中挖掘思政元素;跨文化对比中的思辨性解读;在讲解中融入价值引导;思政元素赋能语言学习。

(四) 专创融合类课程:培养学生创新精神和创业意识

专创融合课程学习和指导中,教师可通过案例分析、项目模拟实训等方式,引导学生结合自身的特点,参考经典案例的榜样示范效应,激发学生创新思维、创业意识,塑造道德品质。

(五) 实践类课程:培养学生国际视野和职业素质

通过跨文化交际、新闻写作、新媒体写作等实践环节,培养学生的国际传播能力,训练学生拓展国际视野、提升民族文化自信心和跨文化交际意识;商务英语等应用类实践课程,要培养学生职业素质和能力。以课程为平台,注重促进课堂内外联动,将课程教学与专业实践、社会实践相结合,提升课程思政教育的引领力,形成课程整体育人的联动效应。

下面以沈阳工业大学英语词汇学概论课程为例,介绍外语类课程思政育人及国际传播能力培养的方法和途径。

二 英语词汇学概论课程思政和国际传播能力培养的“三融入”

英语词汇学概论课程是沈阳工业大学英语专业开设的专业课,经历了传统教学(1996—2007)—多媒体辅助教学(2008—2017)—线上线下混合式教学(2017—2020),目前在中国大学慕课平台进行混合式教学改革,2020年被认定为省级一流本科课程。

从2020年开始进行课程思政融入研究与实践。通过线上、线下、虚拟三大课堂实现“知识获取-实践应用-创新探究-国际交流”的“四位一体”能力培养,开展思想政治教育和国际传播能力培养的“三融入”。

(一) 融入教学目标

教师教学时需要准备两套目标: 一套是师生共用教学目标,即学生的语言目标和交际目标; 另一套是教师专用教学目标,即思政育人目标。沈阳工业大学为多科性研究应用型大学,是辽宁省国内一流大学重点建设高校,沈阳工业大学英语专业以创新应用型人才培养为目标。“教单科、育全人”,英语词汇学概论课程把全人教育和国际传播能力培养的思想贯穿于课程始终。基于此,本课程的课程思政目标为通过与国际传播的交叉融合及与社会实务的紧密结合,以问题或社会需求为导向设计课程思政元素,在立德树人的基础上实现学生思维、素质和能力的全面提升;通过与创新创业元素相融合,着力提高学生的自主学习能力、实践能力和创新能力,使学生适应经济和社会发展的需要;通过文化对比、实践项目,使学生具有获取知识的能力、运用知识的能力、分析问题的能力、独立提出见解的能力;具备良好的思想道德素质、文化素质、业务素质、身体素质和心理素质。

(二) 融入三类课堂

将思政育人和国际传播能力培养从“线上课堂”拓展至“线下课堂”和“虚拟课堂”。“线上课堂”设置讨论话题,引发思考;“线下课堂”灵活运用语料培养正确价值观和国际传播能力;“虚拟课堂”指导学生自建微信公众号开展跨文化研究和英汉互译,传播中国传统文化和区域文化,培养爱国情怀,并根据实践项目成果申报大学生创新创业训练项目。

(三) 融入创新创业教育

专创融合、文化贯通,多维互动实现课程文化价值。以文化自信为指导,将创新创业教育融入课程,揭示外语课程中独有的文化价值。

资源融合、学科互通,跨界整合培养创新能力。通过项目式研究促使学生主动兼容、学习和吸收其他相关专业的知识或技能,以适应经济社会发展需要,在跨界、融通、整合和合作中培养创新能力。

布置课外阅读(“读思辩”)、访谈(“访思辩”)、调研(“研思辩”)任务,开展词汇研究或项目调查。

三 英语词汇学概论课程思政及国际传播能力培养案例分析

(一) 案例一:文化自信和讲好中国故事

1 思政元素名称

1)文化自信、文化互通;

2)跨文化交际中词汇准确表达的意义。

2 思政元素所拟融入的课程内容

1)词汇的文化内涵:英语10词微小说竞赛;《论语》的词汇英译小练习。通过对比分析英汉诗歌、成语、方言、名言中的修辞手法及修辞背后的文化内涵,理解语言是文化的载体,树立文化互通意识,培养文化自信。

2)“用英语讲中国故事”工作坊:通过学习英语词汇的变化及使用规则,培养结合语境选用词汇的意识和能力,理解正确使用英语词汇对于在国际舞台上准确、得体地发出中国声音的重要意义。

3 融入方式

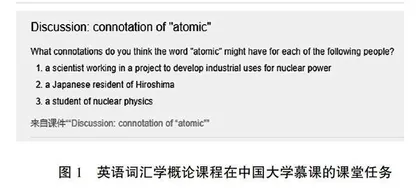

步骤1:讨论词汇的文化内涵。布置课堂任务来“聚焦问题”:“atomic(原子的)”对于不同的人(研究核能工业用途的科学家、日本广岛居民、核物理学学生)有什么不同内涵意义(图1)?

步骤2:学习视频并研讨,英汉词语表达的异同及词汇背后的文化内涵(学习方法:互动参与法、协作研讨法)。

步骤3:文化自信、文化互通,进行英语10词微小说竞赛、《论语》的英译小练习(图2)。

步骤4:“用英语讲中国故事”,如抗疫中国。搜集、总结与疫情、医疗、健康相关的英语表达,体会词汇的上下义关系和语义场理论(图3)。

(二) 案例二:创新研究和文化传播

1 思政元素名称

1)研讨正确人生观、工作观。

2)创新精神培养:英语词汇的跨学科研究。

3)文化传播能力培养:英语词汇的跨文化研究。