课程思政建设背景下安全工程专业建设改革路径探究

作者: 王新颖 冯胜 陈海群 邹海燕 邵辉

摘 要:高校本科专业建设必须与社会发展和时代要求相适应,在《高等学校课程思政建设指导纲要》的背景下,专业改革亟待进行。该文在对国内安全工程专业发展现状和面临的改革新任务进行分析的基础上,诠释专业建设改革的新内涵。在符合教学质量国家标准及工程教育专业认证标准要求的同时,全面深入推进专业思政建设,探究改革路径,为进一步提高人才培养质量提供参考思路,也为其他专业思政建设和发展提供有益借鉴。

关键词:课程思政;人才培养;改革路径;安全工程专业;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)07-0037-05

Abstract: The construction of undergraduate major should be in line with the development of society. Under the background of "guidelines for ideological and political construction of university curriculum", the specialty reform is necessary. This paper analyzes the current situation of development and new tasks of reform, and explains the new connotation of reform. On the basis of meeting the national standards of teaching quality and professional certification standards, the ideological and political construction is carried out comprehensively and deeply, and the reform path is explored. The study provides a reference for further improving the quality of personnel training, and a useful reference for the construction and development of safety engineering specialty in other universities.

Keywords: ideological and political education; talent training; reform path; safety engineering specialty; teaching mode

近年来,为进一步加强大学生思想政治教育工作,中共中央、国务院颁布了一系列教育政策和改革意见。2004年10月,《关于加强和改进大学生思想政治教育的意见》发布,由此开启了学校思想政治德育课程改革的探索之路。经过十几年的探索实践,2020年6月,教育部正式印发《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《指导纲要》),要求高校要有针对性地完善人才培养体系,构建科学合理的课程思政教学体系,全面开展课程思政建设[1]。在此背景下,高等教育既要在专业建设中落实本科专业类教学质量国家标准的基本要求,还要在人才培养方案修订、课堂教学模式创新、课程体系优化和教师队伍建设上下功夫,在高等教育原有体系基础上全面深入推进课程思政建设,完成进一步提高人才培养质量的重要任务。

《教育部2020年工作要点》指出,推进课程思政建设,发挥好每门课程育人作用,以提高高校人才培养质量[2]。显然,课程思政建设的要义在于:一是高校可以根据《指导纲要》的具体要求,不断加强教师队伍建设,不断提升教育教学质量,不断优化教育体制机制;二是通过培育和践行社会主义核心价值观,可以锤炼学生的意志品质,增强学生的职业责任感,提高学生的人文素养和文化自信;三是课程思政建设不应局限于“课程的思政建设”,更应从“课程思政的建设成效”层面出发,进行全面深入的专业建设改革。高校课程思政应以“协同育人”为理念,以“显隐结合”为方法,构建“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体化格局,推进高等教育课程思政建设。在此背景下,安全工程专业作为高校工科类专业,必须部署专业建设改革的新任务,以协同专业教育和思政教育,以推动高校教育和本科专业建设不断发展。

20世纪70年代末至90年代初期,安全相关科学技术迅猛发展。彼时,国内只建有50余个安全科学技术研究院、所、中心,仅拥有相关专业科技人员5万余名,且大多数均为其他专业改行而来,安全领域人才缺口巨大,亟待培养专业人才[3]。1982年中国矿业大学矿山通风安全教研室创建国内第一个“通风与安全”本科专业;1984年,教育部正式将安全工程本科专业列入《高等学校工科专业目录》,至此,国内完整的安全人才培养体系初步形成。此后,安全工程高等教育开始了飞速发展,仅80年代末就有40多所高等院校开设安全工程本、专科专业;截至2020年,全国设有安全工程专业的本科高校达160余所,安全工程高等教育已形成规模化发展的新格局[4]。

随着改革开放的不断深入,国家和社会对安全工程专业管理型和技术型人才的要求越来越高。习近平总书记在党的十九大报告中提出:树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想,健全公共安全体系,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故,提升防灾减灾救灾能力。这表明新时代安全工程专业建设工作任重道远、大有可为,为此国内众多安全工程专业教师和教育研究学者一直在专业课程体系、教材建设、师资队伍和教学模式等方面进行不断探索和实践[5-7]。在此背景下,安全工程专业建设的改革路径既要与国家质量标准、认证标准和《指导纲要》要求相符合,又要满足社会经济发展需要。本文针对常州大学环境与安全工程学院在此次安全工程专业建设改革中的主要任务和工作进行阐释,以期为高校安全工程专业的建设发展提供改革思路,为培养更高质量的安全工程专业人才提供有益借鉴。

一 拓路:建设改革的新内涵

(一) 改革的理念

本次高校安全工程专业建设改革全面遵循“协同育人”的教育理念[8]。具体是指:围绕立德树人根本任务,协同专业教育与思政教育;协同国家质量标准与《指导纲要》要求;协同专业认证标准与《指导纲要》要求;使得各类标准与《指导纲要》要求同向同行,发挥协同效应,形成协同育人大格局,解决“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的教育问题[9-10]。

“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体化的内涵:价值塑造,是指不仅要满足学生的自我价值实现,还应教育引导学生将小我融入大我,融入国家、社会的价值要求,树立社会主义核心价值观;能力培养,是指不仅要培养学生扎实的专业能力,还应注重打造学生与时俱进的学习能力、明辨是非的思悟能力及勇于探索的创新能力;知识传授,是指不仅要教授专业知识,还应深入挖掘各类课程的思想政治资源,在课堂教学中积极引导学生了解国情民情,增强政治认同,坚定文化自信。

(二) 改革的指导思想

在上述改革理念的基础上,再结合以往专业建设的经验和成果,本文提出了安全工程专业建设改革的指导思想:坚持特色社会主义办学方向,贯彻执行党和国家的教育方针,遵循高等教育和社会发展的规律,依托专业所在学校的办学定位和教育教学资源,秉承“协同育人”的教育理念,以立德树人为根本任务,以不断改革为核心动力,打造三位一体化大思政格局,构建符合特色社会主义要求的高质量复合型人才培养体系。

(三) 改革的目标

在改革指导思想的基础上,确定了高校安全工程专业建设改革的目标:以《指导纲要》要求为导向,不断完善教学体系、工作体系和内容体系,构建高水平人才培养体系;围绕大学生法治意识、品德意志和爱国情怀的培育,优化增设公共基础课程、专业课程和实践课程,重建科学合理的课程体系;深入挖掘课程思政元素,采用显隐结合的教学方法,有机融入思政内涵,创新课堂教学模式;建立课程思政教研制度,搭建交流平台,深入推进以高尚师德为引领的高质量教师队伍建设;探索在原有培养效果评价机制的基础上建立多维度的质量评价和持续改进机制,科学有效地对课程思政建设工作成效进行评估和持续改进;力争建设国内一流安全工程专业,培养一流安全工程人才。

二 创生:培养新模式与构建新体系

(一) 打造融合思政内涵的高质量复合型人才培养新模式

1 培养定位

秉承“协同育人”的教育理念,在行业发展的需求下,在学校办学定位的指导下,在课程思政建设的要求下,确定安全工程专业人才培养的定位:着力培养“有专业能力、有品德修养、有职业素养、有使命担当”的高质量复合型安全人才。

2 培养模式

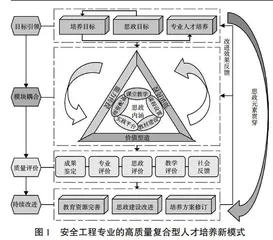

安全工程专业人才培养模式必须不断更新,与时俱进,以适应发展的需要。本次人才培养模式构建所遵循的原则为:以“立德树人”为根本任务,以“价值塑造、能力培养和知识传授”的深度融合为主要目的,协同专业教育与思政教育,健全人才培养质量评价体系,完善持续改进长效机制,构建安全工程专业的高质量复合型人才培养新模式(如图1所示)。

1)目标引领。以课程思政建设要求为引领,将思政建设目标全面融入原有的培养目标中,由此将本次专业人才培养目标确定为:立足地方、面向行业、服务全国,培养符合石油石化行业发展和区域社会经济建设需求,具有良好的“关爱生命、服务安全、和谐发展”的职业意识、较高的文化素养和良好的职业道德,德智体美劳全面发展,能在石油石化及相关企事业单位、政府应急管理及相关部门从事安全生产管理、安全技术研究与设计和安全评价与安全检测等工作的高质量复合型工程应用人才。

2)模块耦合。在人才培养新模式的构建过程中,进行了“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体深度融合,具体方式为:统一显性教育与隐性教育[11],在价值塑造过程中注重红色文化知识传授,教育引导学生建立大我观,积极融入国家、社会的价值要求,培育和践行社会主义核心价值观;在能力培养过程中主动强化工程伦理教育,重点培养学生敬业求精的职业素养,激发学生知识报国的使命担当;在知识传授过程中积极塑造学生三观,深入挖掘各类思想政治资源,在教材建设过程中融入思政元素,在课堂教学中引导学生了解国情民情,增强政治认同,坚定文化自信。将思政内涵作为“黏合剂”进行三位一体有机交叉融合,形成融合效应,对全面推进课程思政建设,落实“立德树人”根本任务起到关键性的作用。

以三位一体融合为先导,分别将教材建设模块、课程设置模块、师资配备模块、课堂教学模块、实践平台模块与思政内涵进行全面融合。教材建设:通过完善选用机制,优先选取思政元素融入较好的规划教材、精品教材和自编教材。课程设置:公共课程增设人文素养类、艺术素养类和红色文化通识课;专业课程增设工程与社会课;实践课程增设劳动教育实践,提高思想政治理论课社会实践学分;适当提高思政类课程学分。师资配备:建立课程思政培训制度、教研制度,将课程思政纳入岗前和在岗培训;搭建课程思政建设交流平台,有计划地开展现场教学观摩、思政建设经验交流等活动。课堂教学:创新课堂教学模式,通过合理挖掘思政元素,全面提高课堂教学中思政内涵的融入水平;在第一课堂的日常教学过程中融入法治教育和爱国主义教育等思政内容;在第二课堂增加红色主题社会实践、勤工俭学劳动实践和爱国主义教育主题讲座,增加思政教育类活动比例;增设以网络为主要教育渠道的第三课堂,充分利用互联网进行师生互动,通过微信、微博和抖音等软件面向学生征集各类红色文化主题作品,引导学生学习社会主义核心价值观。将思政内涵作为“黏合剂”,使各大模块紧密结合为一体,形成协同效应,对全面推进课程思政建设,落实“立德树人”根本任务起到支撑性的作用。