新农科背景下地方院校园林专业实践教学改革探讨

作者: 刘锴栋 刘爽 刘晚苟 赵莉 周艳 莫雨杏

摘 要:新农科建设要求园林专业面向“四新”,肩负脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明和美丽中国建设的使命。该文阐释新农科建设的背景下,地方院校园林专业发展面临的机遇与挑战、实践教学中存在的问题;论述新农科背景下地方院校园林专业实践教学改革的主要创新和特点,并以岭南师范学院为例介绍新农科背景下园林专业实践教学改革的具体措施,以期在新农科背景下为园林实践教学发展提供借鉴,为最终培养知农、爱农、为农的复合型综合人才奠定基础。

关键词:新农科;园林;实践教学;人才培养;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)07-0129-04

Abstract: The establishment of new agricultural sciences requires new agriculture, new countryside, new farmers, and new ecology are introduced to the landscape architecture major, as well as poverty alleviation, countryside revitalization, ecological civilization, and the beautification of China. This paper provides the background regarding the establishment of a new agricultural science, the opportunities and challenges encountered in the development of landscape architecture studies in local colleges and universities, and problems in practical teaching. The paper discusses the main innovations and characteristics of the reformation in the practical teaching of landscape architecture in local colleges and universities in the context of the new agricultural science, and introduces the specific measures implemented based on Lingnan Normal College as an example. The purpose of this study is to provide reference for improving the practical teaching of landscape architecture in the context of new agricultural science, and to ultimately provide a foundation for the cultivation of comprehensive talents associated with agriculture.

Keywords: new-agriculture science; landscape architecture; practice teaching; talent training; teaching mode

2018年12月,新农科概念被首次提出;2019年,新农科建设取得重大突破,先后发布了“安吉共识”“北大仓行动”和“北京指南”3个纲领性文件[1],这“三部曲”构成了新农科建设体系,提出了新农科建设的目标、理念,并对新农科建设做出了总体部署,即突出探索多学科性融合发展、多元发展、协同发展的新道路,加快培养创新型、复合应用型、实用技能型农林人才,深化高等农林教育改革新举措,推动新农科研究和实践改革,以此实现我国农业农村的现代化。“三部曲”标志着我国新农科建设已全面展开。

新农科建设对专业人才的培养提出了更高要求,这就需要人才培养单位进一步优化学科专业结构,重塑课程体系,推动专业的跨越式发展[2]。园林专业是传统农学专业之一,具有实践性强、产业性强、多学科交叉和综合能力要求高等特点,实践教学对于园林学生巩固专业知识、内化专业技能、解决实际问题和创新思维能力等综合技能的培养极其重要[3-4]。基于此,本研究以岭南师范学院的园林专业为例,积极探索实践教学改革之路。

一 新农科背景下园林专业发展面临的机遇与挑战

园林专业作为农学类的传统专业,是一门涉及领域广、多学科相互交叉、内涵丰富、强调实践应用的复合性学科,致力于为城市园林及城市规划、林业部门、旅游部门风景区、森林公园、城镇等各类园林绿地的规划设计、施工,园林植物的栽培养护与设计等工作培养高素质应用型人才。

园林专业已为我国“三农”建设培养了大批的优秀人才,随着美丽乡村建设的进一步实施,新农科建设要求园林专业要面向新农业、新乡村、新农民、新生态,即“四新”;肩负乡村振兴、生态文明和美丽中国建设的使命。园林专业的应用性和实践性很强,实践类课程和实践环节是园林课程体系的重要组成部分。因此,在新农科建设的背景下,开展园林专业实践教学体系的构建与改革,是新时期园林人才培养的重要举措。

园林专业在人才培养过程中普遍面临诸多问题,如学生专业认同感不足;课程教学无法融入行业企业标准、实践基地不足、专业见习实习薄弱、学生参与实践项目经历不足;人才培养链与产业链不对接、人才培养过程与社会产业链和行业需求脱节;协同育人机制不顺畅;“双师型”教师的数量不足、高校与企业教师互聘机制不顺畅等,导致部分学生实践能力不强,难以适应市场需求。上述问题归根结底是培养单位与用人单位的脱节造成的。

二 新农科背景下园林专业实践教学存在的问题

实践类课程和实践环节的设置在园林专业人才培养中起着举足轻重的作用,能有效促进园林学生实践能力的提高。实践教学的关键是要激发和锻炼学生的创新意识和技能素质。为提升实践课程及实践环节在学生创造力培养方面的效果,各高校都在积极推进实践教学体系改革,将课程实验、生产实训和毕业课题等多个教学环节结合在一起,促进人才培养向实践应用型转变。岭南师范学院对园林专业实践教学的建设十分重视,但仍存在不少问题。

(一) 实践基地不足,不具备完善的实践教学条件

学生的实践基地应该是具备一定规模并相对稳定的单位、机构等,是学生参加校内外实习和社会实践的重要场所[5]。很多高校的实习基地是借助于校园场地、城市开放公园等环境空间,进行简单地园林植物识别、造景手法考察等,与真正进入社会工作的内容差距很大,加之一些校外实践基地的功能定位不准确,具有较大的随意性,且较为分散、利用率不高,不利于学校对学生的管理。

(二) 园林专业人才培养过程与社会产业链和行业需求脱节,专业实习管理薄弱

一些校外实践教学基地挂牌后,学校并没有与其建立校企合作共赢的机制,因此导致基地在接纳学生见习和实习方面热情不高,无法全面完成人才培养的任务,企业对基地建设也缺乏动力。另外,虽然高校内部针对学生的实习、实训管理制度相对完善,但基地内部对实习的管理制度重视不够,企业对学生的实习鉴定经常随意打分,教师无法客观评价实习效果。

(三) 课程教学无法融入行业企业标准

有些高校园林专业的人才培养计划及课程内容安排过于陈旧。园林行业的发展特点是具有鲜明的时代特征,这就要求园林专业的课程设置和实训实习内容应紧随时代发展方向,满足社会发展的需求,任课教师对授课内容及实验、实训环节及时进行更新。

三 新农科背景下园林专业实践教学改革的主要创新和特点

(一) 新农科背景下园林专业实践教学改革的主要创新

1 协同育人模式的创新

在前期岭南师范学院生命科学与技术学院(以下简称“我院”)协同育人联盟的基础上,拓展完善了“校政行院园企”六位一体协同育人主体,推动科教协同、产教融合,统筹校政、校行、校院、校园、校企育人要素和创新资源共享、互动,实现行业优质资源转化为育人资源、行业特色转化为专业特色,将合作成果落实到推动产业发展中,辐射到培养卓越园林人才上。

通过协同主体共同制定新的人才培养方案、课程融入行业标准和企业制度、实践途径和方式的创新等推动模式改革。

2 协同育人机制的创新

通过构建多方共同设计完善人才培养方案、共同打造系列“金课”、共同参与教学模式改革、共同建立实践教学基地、共同开展科学研究、共同实施人才培养质量评价“六个共同”的园林专业协同育人新机制,建立高校教师与科研院所、涉农林企业等双向互聘挂职制度,实现协同育人机制的创新。

3 校企院间优质师资、优质教学资源共享共建机制的创新

通过建立高校教师和企业、院所人员的双向聘任挂职的具体实施办法,建设服务型、创新型的互融互通的教师教学团队资源。同时通过制定校企院多方资源共享的约束激励、规范标准及质量监控等机制,明确各方资源共享的责任和义务,规范资源建设的标准,充分调动多方共享共建教学资源的积极性。

4 园林专业大学生适应社会需求的能力培养手段和模式的创新

构建校内课程学习+企业课程学习+校外园林见习+院所设计见习+校企项目参与+企业实习实训的教学模式,采取从“理论—实践—理论—再实践”的教学方式,保障学生4年不间断参与企业院所的项目实训;通过开设特色创新班、在企业顶岗实习中完成毕业设计、聘请企业导师等措施,全面提高园林专业大学生解决工程问题和适应社会需求的能力。

(二) 新农科背景下园林专业实践教学改革应体现的特点

1)数据化:在大数据的时代下,园林专业的教学及实践改革也无法离开大数据的支撑。

2)智能化:随着人工智能技术在农林产业中的广泛应用,智能农业和智慧农业的时代已经来临,为顺应时代发展,园林专业的教学及实践内容也应涉及此方面。

3)交叉化:园林专业是一个具有交叉学科特点的应用型专业,学科的交叉、思维的交叉也是创新的动力和源泉。因此园林课程体系的设置应能使学生具备一定农学、植物学、建筑学、美学和生态学的多重交叉知识。

4)国际化:新农科建设是我国高等院校农林学科成为世界一流学科的重要途径,园林专业的改革也应参照世界一流农林学科标准,提出国际化的培养体系和培养模式,并结合中国国情和产业现实逐步推进。

四 新农科背景下地方院校园林专业实践教学改革的具体措施——以岭南师范学院为例

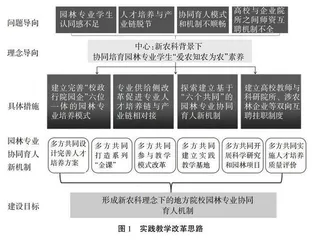

改革具体方案如图1所示。

(一) 坚持立德树人,协同培育园林专业学生“爱农知农为农”素养

增设园林专业职业素养等课程,同时加强学生社会实践,开展园林调查、乡村振兴调查等,让学生走进农村、走近农民、走向农业,引导学生学农、爱农、知农、为农,全面增强学生服务“三农”和农业农村现代化的使命感和责任感。

开展“优秀园林企业家讲坛”“乡村振兴讲坛”等活动,邀请在园林行业和乡村振兴行业取得优异成绩的协同育人单位人员现身说法,通过示范性榜样熏陶,引导学生立志投身园林专业。

(二) 坚持要素创新,建立完善“校政行院园企”六位一体的园林专业培养模式

在前期我院协同育人联盟的基础上,拓展完善“校政行院园企”六位一体协同育人主体,具体包括学校:岭南师范学院;政府:湛江市自然资源局、园林综合管理局、科技局等;行业协会:湛江市科学技术协会、廉江市盆景协会、湛江花卉协会等;研究院所:中国热带农科院南亚热带作物研究所、湛江海城规划设计研究院等;公园:湛江市寸金桥公园、广东湛江国家级红树林保护区等;各相关签约企业。推动科教协同、产教融合,统筹校政、校行、校院、校园、校企育人要素和创新资源共享、互动,实现行业优质资源转化为育人资源、行业特色转化为专业特色,将合作成果落实到推动产业发展中,辐射到培养卓越园林人才上。