新工科背景下信息论与编码技术课程教学改革探索

作者: 明洋 杨洋 罗向龙 安毅生 樊海玮

摘 要:面向新工科背景下电子信息类专业人才的要求,需要对传统的信息论与编码技术课程教学进行升级改造,从而实现具有创新能力的应用型人才培养目标。该文分析信息论与编码技术教学改革的背景,根据新工科建设需求和工科学生的知识结构及认知特点,从多手段、多角度对课程进行改革尝试,力争培养出具有系统认知贯通、实践创新能力强,具备国际视野的高素质复合型新工科人才,也为本科院校电子信息类专业课程的教学改革和新工科人才培养提供新思路。

关键词:新工科;电子信息类专业人才;信息论;教学改革;课程教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)08-0043-04

Abstract: Under the background of new engineering, focusing on the requirements of electronic information professionals, it is necessary to upgrade and transform the traditional teaching of information theory and coding technology to achieve the goal of training applied talents with innovative capabilities. This article analyzes the background of the teaching reform of information theory and coding technology and attempts to reform the curriculum from multiple methods and perspectives according to the needs of new engineering construction and the knowledge structure and cognitive characteristics of engineering students. It strives to cultivate high-quality compound new engineering talents with systematic cognition and thoroughness, strong practical and innovative capabilities, and an international perspective, and provide new ideas for the teaching reform of electronic information professional courses and new engineering talents in undergraduate colleges.

Keywords: new engineering; electronic information professionals; information theory; teaching reform; course teaching

教育部高等教育司发布的《关于开展新工科研究与实践的通知》[1]中指出“以新技术、新业态、新模式、新产业为代表的新经济蓬勃发展,对工程科技人才提出了更高的要求,迫切需要加快工程教育改革创新”。

相对于传统工科而言,新工科更加强调实用性、交叉性和综合性。对于我国高等院校的新工科建设而言,不仅需要设置和发展一批新兴工科专业,培养未来技术和产业发展的人才,同时对现有的工科专业进行改革创新,通过课程教学、培养模式的改革,增强学科交叉的复合型、提高学生的创新能力和学习能力。

现代通信系统和网络已经成为支撑国民经济的基础建设之一。云计算、大数据和5G技术的发展,不断推动着人类社会发展前进。人类社会进入高度信息化的时代,信息成为重要的资源,人类生存已经离不开信息的交流、传播、组织、处理和利用。在新工科时代背景下急需掌握信息论与编码技术的电子信息、通信工程应用型人才。

作为信息类专业一门重要的专业基础必修课程,信息论与编码技术课程应紧跟时代发展,与时俱进,和教育部提倡的新工科教育相适应,以学生为中心,改革教学方法、实践环节和考核方式,开阔学生视野,做到产学研紧密结合,培养具有独立思考能力、自主学习能力、解决实际问题能力和创新创业意识的高素质应用型人才。

一 信息论与编码技术课程教学的特点

信息论与编码技术课程是利用数理统计方法研究信息的度量、编码和通信的科学,是电子信息、通信工程专业的核心基础课,对信息科学知识的理论研究和通信应用有着重要的指导地位。该课程围绕通信系统中信源、信道和信宿三个基本单元,阐述信息传输、处理、存储和控制。通过对通信系统有效性和可靠性的研究,实现通信系统的优化设计。课程需应用大量数学课程知识,如高等数学、线性代数和概率统计等,大量的理论证明和推导[2-3],因此对学生逻辑思维能力、空间想象能力要求较高。通过该课程学习,学生能够掌握信息论的相关知识、概念和原理方法,培养逻辑思维能力和创新能力,从而具有在信息领域从事科学研究,解决工程实际问题的能力。

在信息类专业的所有核心课程中,信息论与编码技术课程是抽象程度最高且渗透性最强的一门,以此为起点开展新工科背景下的课程教学改革,能够迅速辐射影响到其他核心课程,并最终成为信息类专业新工科建设的重要抓手。

二 信息论与编码技术课程教学存在的问题

信息论与编码技术课程是工程实践中抽象概括的理论知识,既有较强的理论性,又有广泛的工程实践背景。目前,该课程的教学与行业需求及前沿应用脱节,与新工科建设目标及内涵不符。面对新兴技术产业的高速发展,为了适应新一代科技革命与产业变革,满足信息安全、计算机和通信工程等相关专业人才培养的目标,急需对信息论与编码技术课程进行创新改革和升级改造。目前该课程教学中存在的问题主要体现在教学内容、教学方法、教学实践和思政元素等方面[4]。

(一) 教学内容抽象,学生理解程度不够

信息论与编码技术课程作为一门理论性很强的应用科学,主要讲述的是信息科学理论与编码技术,要求学生具有很好的数学基础,其课程内容涵盖了理工科所学的大量数学课程知识,比如高等数学(信道容量)、线性代数(信道编码)、概率论和数理统计(信源信道模型)及随机过程(连续信源熵)等,需要的基础知识量多、面广且度深,学生不能熟练掌握。此外,学生面对大量的公式推导证明产生畏惧心理和为难情绪,同时课程知识点繁杂、内容抽象和理论性强,教学难度高。

(二) 教学实践欠缺,学生创新能力不足

目前,信息论与编码技术课程在大多数高校的电子信息类专业被当作一门纯理论课程进行教学,缺少开放型、设计型及应用型的教学内容和实践环节,学生只理解了基本知识,不知道如何将其与实际应用联系起来,造成理论与实际应用脱节,学生不具备提出问题、分析问题和解决问题的能力,加深了信息论教学与实际工程的鸿沟,背离了新工科建设的方向。

(三) 教学方法单一,学生学习兴趣不高

在具体教学上,信息论与编码技术课程的教学方式主要采取的是传统的讲授方式,学生以听为主,疏于联系实际应用,学生觉得仅仅是一门理论课程而已,不能深刻理解信息论的内在含义。同时教学包含了太多复杂的公式推导过程和证明过程,这些枯燥的理论知识忽视对抽象概念和定理的物理意义的合理阐释,导致学生对课程理解程度不够,加之编码技术的复杂性,很容易让学生敬而远之,产生厌学状态,缺少学习的积极性和主动性。

(四) 思政元素挖掘融入不够,思政育人不足

目前,信息论与编码技术课程的教师多为逻辑缜密、忠于数据的理性群体,天然缺少思政素养,同时课程教学以教授书本内容为主,只注重专业素养,几乎不涉及专业知识背后所蕴含的精神文化价值和深刻哲学含义,不能引发学生的深入思考,缺乏对学生的思维方式的改善,价值引领、精神培养、爱国情操和人生观的树立,不能达到德智并举的育人效果,无法实现“立德树人”的根本任务和“为党育人,为国育才”的初心使命。

三 信息论与编码技术课程教学改革措施

信息论与编码技术课程教学改革着眼于培养适应新工科要求的工程技术人才,提升学生工程实践能力和创新意识。针对课程存在的问题,从教学理念、教学模式、教学内容、考核体系、教学方法和课程思政六个方面进行教学上的改革探索和实践,进而提高教学效果。

(一) 教学理念方面

目前国家和产业需要的已不再是传统的工程师,而是既掌握理论,又精通实践的研究型、贯通型、交叉型和创新型新工科人才,信息论与编码技术课程教学坚持以国家需求、产业需求为导向,根据新工科建设模式,打通理论与实践之间、数学概念与物理意义之间的壁垒,夯实基础,探索前沿,促进交叉,将行业对人才培养的最新要求引入教学,将科研成果转化为教学,激发学习热情、兴趣和主动学习的积极性,增大课程的张力,让学生掌握学习方法的同时能够通过学习掌握信息论知识的基本理论,解决科学研究和工程应用中的实际问题。

针对产业需求、课时压缩现状和工科学生的知识结构特点,教师需要更加深入地理解课程内容,梳理课程脉络,抓住课程的本质,提升课程能量密度,提高教学效率,进而保证教学质量。课程教学的知识点应采用重概念、轻推导及重应用的沙漏型教学结构,使知识快速落到实处,避免复杂的推导过程占用过多课时,干扰教学主线。教师遴选信息论与编码技术课程的核心教学内容,利用有限的课堂时间来讲授重点和难点。

(二) 教学模式方面

课堂教学模式采取以学生为中心,教师引导学生规划自己的学习活动,学生对自己的学习负责[5]。在整个教学过程中,学生是主体和中心者,教师仅仅是引导者和辅助者。教师利用各种教学手段和方式为学生创造良好的学习氛围和环境,从而激发学生学习的主动性和自主性。利用“引导-发现”模式,使学生从具象图景或已认同的常识出发,逐步展示抽象概念和理论的产生过程,阐明物理含义,进而联系实际应用,加深学生对知识的理解程度,使学生获取的知识是有根有叶、有生长能力的有机体。

习题作业采用“问题-探究”模式,学生自主探究开放式问题,培养对知识的灵活运用能力和创新能力,掌握适合自己的学习方法,适应社会的需求。教育肩负着培养民族创新精神和培养创造性人才的重要使命,在信息论与编码技术课程教学过程中,注重培养学生发现和解决综合应用问题能力,提高创新力,促使学生从模仿思维到创造思维转变,把知识转化为实践能力,促进有效的学习。

以新工科人才特征为引领,结合学科的最新前沿,将学科最新理论及其技术有效地与课程内容有机结合,实现与学生资源共享,促进学生对知识的发散、渗透和交叉,既掌握扎实的理论知识,又了解学科发展的前沿动态、科技成果和先进技术,激发学生的学习兴趣和创新意识,拓展学术视野,为适应未来技术变革、知识更新奠定基础。

(三) 教学内容方面

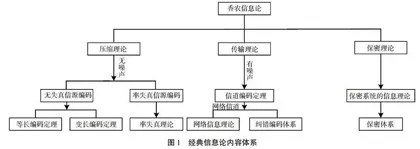

信息论与编码技术是一门多学科交叉的课程,利用数学知识研究通信系统中信息传输、提取和处理的学科,目的是提高信息系统的有效性、可靠性和保密性。按照香农信息论的体系(图1),主要内容分为三大部分:压缩理论、传输理论和保密理论。通过让学生整体宏观地了解课程的全部教学内容,从而做到有的放矢[6]。