知识转化视角下旅游管理本科实践教学场及其建构研究

作者: 杨昆 吕悠 高依晴

摘 要:实践教学是旅游管理本科培养的特色环节之一,是一种知识转化活动。该文借助知识转化模型中场(Ba)的概念,分析实践教学场的含义、类型和功能,并针对实践教学特点提出现实场、事实场和转换场三个类型。通过作者所在高校的教学调查,总结目前实践教学场建构中存在的若干问题。研究表明,教学设计者有必要充分认识实践教学场的存在,不同类型的实践场要采取差异化建构,同时需要加强场内有效互动。

关键词:场;实践场;实践教学;旅游管理本科;知识转化

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)09-0001-06

Abstract: Practical teaching is one of the characteristics of undergraduate education of tourism management, and it's a knowledge transformation. With the help of the concept of Ba from knowledge transformation model, this paper analyzes the meaning, types and functions of practical teaching Ba, and puts forward three types of practical Ba: practical Ba, virtual Ba and convert Ba. Through the teaching investigation of the author's University, this paper summarizes some problems existing in the construction of practical teaching Ba. Based on this, it is necessary to fully understand and face up to the existence of practice teaching Ba, take differentiated construction for different types of practice Ba, and strengthen the effective interaction in the Ba.

Keywords: Ba; practical Ba; practical teaching; undergraduate education of tourism management; knowledge transformation

知识转化是一个管理学概念,主要用来研究组织中知识的管理、转化及生成。常见的知识转化模型有野中郁次郎等提出的动态知识转化模型(SECI)、霍尔撒普尔和辛格的知识链模型(K-Chain)和托尔曼的认知地图模型(CM)等[1]。在诸多模型中,野中郁次郎等的动态知识转化模型(SECI)较全面地阐释了隐性知识和显性知识之间的转化及其阶段,对组织和个人知识创新活动的解释力较强[1]。正因如此,动态知识转化模型常被移入教学研究领域,用以解释教学中知识的传递、转化和生成。已有研究大多关注知识转化的SECI过程,却忽视了动态知识转化模型中的另一个重要组成部分,即场(Ba)。场是知识转化与生成的情境。作为旅游管理本科教学的重要组成部分,实践教学是通过将学生带入各种真实或模拟情境,达到知识转化目的的教学活动。所以,将知识转化模型中的“场”引入实践教学,具有指导意义。

一 动态知识转化模型和场(Ba)

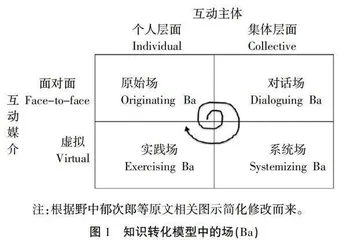

动态知识转化模型(Model of DynamicKnowledge Creation)是由野中郁次郎(Nonaka)等提出的关于组织知识转化与创新生成的理论框架。Polanyi[2]将知识分为隐性知识(Tacit Knowledge)和显性知识(Explicit Knowledge)。其中,隐性知识是指高度个人化、难以被形式化准确描述的知识,比如个人的洞察力、直觉、经验甚至预感。显性知识则是指可以用系统化语言清晰表达并容易分享传递的知识,比如数据、公式、规章制度和操作手册等。在动态知识转化模型中,野中郁次郎等指出组织的知识创新由隐性知识和显性知识交替转化而成,两类知识的转化过程由社会化(Socialization)、外化(Externalization)、整合(Combination)和内化(Internalization)四个阶段构成,即SECI过程。知识转化除SECI过程外,还有两个重要组成部分:一是作为SECI发生基础和转化产出的知识资产(KA),二是作为SECI发生情境的场(Ba)。Ikujito等[3]将场(Ba)称为“知识生成的动态共享环境”。场在野中郁次郎的知识转化模型中发挥着显著作用,不仅是知识的语境和背景,还为促进知识转化提供平台。信息(Information)在不同的场中被释义成为知识(Knowledge)。场是一种时空联结(Time-space Nexus),互动、关联和动态是场的特性。需要注意的是,场不仅有物质形态,如办公室等物理空间(Physical space),还有虚拟形态(Virtual space),如借助邮件往来实现思维互动空间。依据互动范围(个体或群体Individual/Collective),以及互动手段(面对面或借助媒介Face-to-face/Virtual),场可以被分为四类[3],如图1所示。

(一) 原始场(Originating Ba)

原始场是个体之间面对面互动的情境。个体会在原始场中分享经验、情感或心智模式,完成个体隐性知识的社会化。面对面互动可以很好地捕捉到个体在情境中的感觉或情绪变化。通过原始场互动,个体间将建立共情和信任,这对知识转化起到基础性作用。

(二) 对话场(Dialoguing Ba)

对话场是集体面对面互动的情境。顾名思义,对话场中通过集体成员间的互动,个体可以将自己不易描述的隐性知识转化成易于集体共识的语言和模式,如生成某些术语或概念。这些被表述出的概念又被个体接纳用以不断反思。与原始场不同,对话场的互动更具意识性。

(三) 系统场(Systemizing Ba)

系统场是集体通过一定媒介互动的情境。在系统场中,参与互动的集体成员更为广泛。在对话场中汇聚提炼的显性知识将在系统场中被整合起来。借助网络、群组等虚拟空间,集体成员可以不断交换信息或回答彼此提出的疑问,这个过程可以有效搜集或撒布知识。

(四) 实践场(Exercising Ba)

实践场也常被称为练习场,是个体与指导手册等媒介进行的知识互动。在实践场中,个体通过行动将指导手册、模拟程序中提出的显性知识内化吸收为自己的经验,完成知识转化。

二 旅游管理本科实践教学中的场

场的概念对深入认识和理解旅游实践教学有重要意义。旅游实践教学是通过为学生提供真实或模拟情境,帮助其有效吸收学科知识的教学活动。实践的目的是达到知识的转化、生成甚至创新。但由于受教学目的、教学环境和教学时长等因素影响,教育教学中的场与企业知识转化中的场并不完全一致。

(一) 实践教学场

知识转化模型中的场是知识生成的动态共享环境,是一定的时空联结。其实在社会学领域中,亦有场的概念,如法国社会学家布迪厄提出的场域(field)。刘生全[4]在布迪厄场域概念基础上衍生出“教育场域”,认为教育场域是“在教育者、受教育者及其他教育参与者之间形成的一种以知识的生产、传承、传播和消费为依托,以人的发展、形成和提升为旨归的客观关系网络”。他同时强调教育场域的概念再生产能力很强,具有相对性和层次性,可以形成不同的教育场域概念。实践教学场就是一个相对具体的教育场域,是在特定的实践时空环境下不同主体之间形成的以知识转化与生成为目的的互动构型。

(二) 实践教学场的建构

时空环境、参与主体及场内互动是实践教学场建构的重要组成部分。

首先,时空环境方面。实践教学要将学生带进各类旅游现实情境或模拟现实情境中,在情境(Context)中促使学生练就某种技能或运用、验证某些理论和方法。教学实施中,由于各因素制约,实践在现实环境(即Face-to-face,包括实验室模拟)中往往无法完成知识的传递转化。因此,实践教学场除实践开展当下的现实时空环境外,实践实施前后借由网络等搭建的虚拟时空环境(即Virtual)同样重要。不同主体之间的观点互动、意见交换和问题提出等都需要一定的虚拟时空环境。

其次,实践教学场建构主体方面。任课教师和学生是构成实践场最根本的主体,且由于实践目的在于学生对知识的获得,因此学生主体更为重要。在实践场中,师生之间、学生与学生之间的互动最为常见。然而根据实践内容和目的,实践教学场也经常会出现第三类主体,如技能实践中的实操指导师、旅游企业管理者或员工及旅游景区中的旅游者和旅游地居民等。此类主体并不固定出现在实践场,因此可称为实践场的变动主体。由此可见,旅游实践教学场的建构主体十分复杂,简言之是由师生组成的固定主体和其他人员组成的变动主体构成的。

最后,场内互动方面。促进知识转化生成是实践教学的根本目的,知识转化是动态的。知识在主体之间传递转移,需要不同类型的互动。实践中学生与哪些主体互动、互动程度如何等形成实践场的互动构型。实践场内互动充分有效,才能促进知识转化生成,否则实践很可能流于形式。

(三) 实践教学场的类型

知识转化模型中的场被分为四类。在理想环境下,四类场会在实践教学中依次发挥功能。以学生主体为例,学生们在原始场了解实践背景和情境、建立共情和信任;在对话场进行个体互动,加深对知识的提炼总结;在系统场跟随集体互动不断反思;在实践场通过操作、执行完成知识内化吸收。但如前所述,实践教学活动与企业管理存在明显不同,上述四类场在实践教学实际执行中,有可能如模型描述依次衔接,但更多情况下则会叠加甚至分离。

因此,知识转化中的场(Ba)在实践教学中可以被整合划分为现实场(Practical Ba)、事实场(Virtual Ba)和转换场(Convert Ba)三个类型。现实场最主要对应知识转化模型中的原始场和对话场,是实践发生的真实时空,主体间互动多表现为操作或面对面观察与交流。事实场是退出实践现实环境,但事实上实践参与主体仍可以在教室、研讨室和网络空间等对实践进行总结、反思与对话,基本对应知识转化模型中的系统场。受经费、时空等若干因素制约,很难再次将学生带入实践现实环境,因此知识转化模型中的实践场在教学互动中需要做一定变化。在实践后的常规教学中,通过情景再现、案例研讨和项目分析等方式促进学生对知识的内化吸收,这一变相再实践的互动构型被称为转换场。转换场可以是原有情境再现,也可以通过变动要素,增加情境难度或带入新的要素,目的在于检验学生知识掌握程度,并为学生开始新一轮知识转化做好铺垫,如图2所示。

可见,实践教学中现实场、事实场和转换场之间的联系十分紧密,若要在实践中完成知识转化,三者缺一不可。

三 实践教学场建构调查

在理论分析基础上,笔者以职业能力转化为切入点,对所在高校旅游管理本科专业实践教学展开调查,试图了解实践场建构中存在的问题。