特色学科学生国际流动的影响因素及特点

作者: 徐广丽,蔡亮学 李皋 李安然 张继

摘 要:为明确石油与天然气工程学科学生国际流动的影响因素及特点,通过文献调研分析学生国际流动的影响因素及特点后,收集2016—2021年西南石油大学石油与天然气工程学科接收国际学生及在读研究生出国访学的数据样本,分析发现国际学生多来自“一带一路”沿线国家,攻读学位逐渐由本科向本科、硕士、博士的多层次过渡,说明经贸合作能促进学生的国际交流,同时,也证实西南石油大学石油与天然气工程A+学科的国际影响力进一步提升;出国访学研究生均基于国家公派或学校资助,选择目的国时更关注研究团队在学科领域的学术地位和影响力。

关键词:国际流动;影响因素;国际流动特点;石油与天然气工程学科;一带一路

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)09-0025-04

Abstract: In order to clarify effect factors and characteristics of the international mobility of students majoring in petroleum and natural gas engineering, effect factors and characteristics of the international mobility of students was analyzed through concluding literatures firstly. Then, data of international students accepted and postgraduates studied abroad in the discipline of petroleum and natural gas engineering of Southwest Petroleum University were collected from 2016 to 2021. It was found that most international students come from countries along the "the Belt and Road Initiative". The gradual transition from undergraduate to undergraduate, postgraduate and doctoral degrees shows that economic and trade co-operation could promote international mobility of students. It also confirms that the international influence of the A+ discipline of petroleum and natural gas engineering in our university has been further enhanced. All the postgraduates abroad are funded by the government or our university. Academic status and influence of research team in the discipline field pay more attention when choosing their destination country.

Keywords: international mobility; effect factors; characteristics of international mobility; petroleum and natural gas engineering; the Belt and Road Initiative

随着全球一体化进程和“一带一路”倡议的出台,学生国际流动规模不断增大、流动途径不断增多,大大地促进了高等教育国际化的历史进程。众所周知,学生国际流动包括两部分,一是接收外国留学生,二是派遣本国学生出国留学[1]。目前关于学生国际流动的相关研究主要集中在两个方面[2]:一是学生国际流动的影响因素,如McMahon[3]、Chen等[4]、马冰心等[5]、Kahanec等[6]和Li等[7]的研究。二是学生国际流动的规模、特点、路径和结构等,如Russell[8]、Kawai[9]、Ewnetu等[10]、谌晶晶[11]和胡海燕[12]等的研究。

本文在对学生国际流动的影响因素、影响因素的量化分析方法及学生国际流动的特点三方面进行总结分析的基础上,以西南石油大学“双一流”建设学科——石油与天然气工程学科为例,调研2016—2021年接收国外留学本科生、研究生的情况及研究生的出国访学情况,分析其国际流动的影响因素、流动途径和流动特点。

一 学生国际流动影响因素及其量化方法

(一) 影响因素

按照对学生国际流动的作用,影响因素可以分为有利因素和不利因素。语言相似、人口数量、气候、教育机构排名、课程质量、招生名额、学术项目、移民政策和就业政策对学生国际流动具有促进作用,属于有利因素,能够强化对学生的吸引力;生活成本、地理距离、种族歧视、学费、犯罪率和签证问题均属于不利因素,能够降低对学生的吸引力。

影响学生国际流动的因素又可分为宏观因素和微观因素。宏观因素也称为客观因素,是实际存在的客观条件,比如:目的国的政治、经济、文化、社会、教育、语言、气候、教育机构声望、住房价格、学历学位社会认同、学生资助来源及水平、教育成本、安全程度、就业机会和移民政策等。其中,目的国的政治、经济和教育在学生国际流动中起重要作用[3]。有学者发现吸引国际学生的最根本原因是经济[4-5],也有学者发现是教育质量[6],还有学者发现不同目的国或地区吸引国际学生的第一原因不同[7]。可见,学生国际流动影响因素较多,需结合目的地区的实际情况,通过量化计算方法对其最主要原因进行分析,不能一概而论。微观因素也称为主观因素,是国际学生的主观认识和选择,主要包括家人、朋友的建议,学生的年龄、动机、性格和认知体系等。可见,学生国际交流目的国的选择是综合分析目的国的客观情况及自身主观意识决定的,受上述各因素的综合影响。

(二) 影响因素量化方法

为明确影响学生国际流动的最主要的原因,学者们基于样本数据,采用不同方法尝试定量地分析了各因素对学生国际流动的影响。其量化分析方法主要有推拉理论和引力模型。

1 推拉理论

推拉理论(Push-Pull Theory)是一种解释人口迁移的基本理论,是英国学者Ernst Ravenstein首次提出的,采用“推力”“拉力”分别表征人口迁移的不利因素和有利因素。后来,这一理论被运用到了国际学生流动的研究中。“推力”因素一般指生源国推动其出国的不利因素,如教育质量低、就业时竞争力低于国外学历等,属于“内推”;“拉力”因素一般指目的国吸引其出国的有利因素,如优秀的教育体系、先进的研究设备和活跃的教育环境等,属于“外拉”。在推拉理论的基础上,一些学者细分维度与因素,进一步解析国际学生流动,将国际学生输出国与接收国的“推、拉”因素都分解为外部的客观因素及学生的主观因素[13],并构建了客观、主观因素的推拉模型[14]。通过对各影响因素进行系统化、标准化处理,以推拉理论为逻辑,基于贝叶斯信度网方法建立了多维度、多层次的学生国际流动的评价模型[15]。这些研究较好地丰富了国际学生流动的分析框架体系。

2 引力模型

引力模型是一种研究国家间贸易流量问题的实证模型,最初用于测算国际贸易流量。近年来,引力模型被广泛应用于移民、旅游等流量的测算,并拓展应用到学生国际流动。在解释移民流量时,引力模型认为移民量只取决于移出国、移入国的相对吸引力,与两国经济总量的差异呈正比,与两国间的地理距离呈反比。在分析学生国际流动时,引力模型主要考虑生源国和目的国经济发展水平、地理距离、语言环境、移民政策、工作机会和教育质量等因素。胡冬燕[16]以学生国际流动样本数据作为因变量,以生源国和目的国的人均国民生产总值、人口数量、两国间的地理距离、英语是否是目的国母语或第一外语和两国历史上是否存在殖民与被殖民的关系作为自变量,采用多元线性回归模型分析上述各因素对学生国际流动的支持程度。发现,学生更倾向于选择具有经济发达、距离近、语言相似和教学质量高等条件的国家接受教育。

二 流动特点

根据学生国际流动的特点,国际流动分为垂直流动和水平流动。其中,垂直流动是指学生从教育经济落后地区向教育经济优质地区流动,水平流动是指学生在教育经济水平相当的国家或地区间流动。依据国际流动的地理距离,又可分为区域流动和全球流动。根据学生国际流动的数量和规模,又可分为个体流动和群体流动。许多学者基于关注的国际学生样本,分析了其国际流动特点。谌晶晶[11]认为学生国际流动具有垂直流动处于主导地位、区域合作推动水平流动的特点;同时,分析了我国留学生的国际流动数据,发现我国学生的国际流动规模持续扩大,具有以欧美国家为主、专业选择多元化和归国率较低等特点。胡海燕[12]采用调查问卷的形式采集了高职学生国际流动的数据样本,分析了高职学生国际流动的动力因素及阻力因素,探讨了促进高职学生国际流动的途径。认为学生普遍具有强烈的拓展国际化视野的意愿,建议引入市场运作模式降低学生国际流动成本,扩大国际流动规模。方守江[17]发现学生国际流动逐渐由单向流动走向双向交流,认为我国学生的国际流动规模增长迅速,公派出国留学人数增加平稳,自费出国留学人数增长显著,留学人员日趋低龄化。

三 实例分析

西南石油大学位于四川省成都市,地处西南腹地,石油与天然气工程为全国第四轮学科评估A+学科、国家“双一流”大学世界一流建设学科,现已发展成为国内一流、国际知名的油气上游领域人才培养、科学研究、社会服务和国际合作交流的重要基地。2011年,西南石油大学开始招收第一批海外留学生,9名学生分别来自日本、尼日利亚、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦和土库曼斯坦。2013年,国家提出“一带一路”倡议后,我国与沿线各国家之间的经贸合作、技术交流和文化教育交流日趋增加。沿线65个国家的石油天然气可采量、产量均占世界前列,我国油气进口总量大部分来自“一带一路”沿线国家。国家之间的合作必定会推动学生的国际流动,尤其是能源相关专业的学生交流。2017年,招收了来自53个国家的420名留学生[18],专业以语言、油气相关专业为主。同时,随着国家留学基金委公派留学项目的稳定推进、高校间合作交流项目的不断增多,越来越多的有志青年出国访学。

在这样的背景下,调研2016—2021年的石油与天然气工程学科研究生的出国访学数据及接收国外留学本科生、研究生的数据,以明确本校石油与天然气工程学科接收留学生及外派中国学生的国际交流的影响因素和特点。

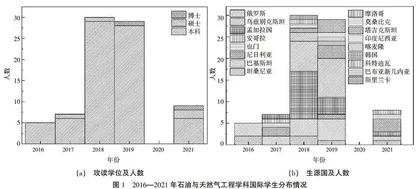

(一) 国际学生

国际学生在选择我国作为国际交流目的国时主要考虑的因素有文化、历史、环境、气候、生活成本、学费、招生名额、课程质量和学术项目,比较吸引他们的是我国悠久的文化、日新月异的发展、优美的自然环境、包容的人民、较低的留学成本和国家间的项目支持。2016—2021年访学的国际学生总人数、功读学位和来源国如图1所示。受新型冠状病毒感染疫情影响,2020年未接收国际学生,2021少量接收国际学生。由图1(a)可知,2016—2019年石油与天然气工程学科招收的国际学生逐年增加;随着我国国际影响力的增大和学科ESI水平的提高,国际学生攻读学位由本科扩展到研究生、由硕士扩展到博士;2021年,攻读研究生学位的国际学生占其总数的1/3,说明我国石油与天然气相关学科在国际学术中已经开始崭露头角,对国际学生具有了一定的吸引力。由图1(b)可知,石油与天然气工程学科国际学生的生源国增加迅速,由2个增加到17个,包括坦桑尼亚、巴基斯坦、尼日利亚、也门、安哥拉、孟加拉国、乌兹别克斯坦、俄罗斯、斯里兰卡、巴布亚新几内亚、科特迪瓦、韩国、喀麦隆、印度尼西亚、塔吉克斯坦、莫桑比克及摩洛哥,说明国家战略合作及贸易合作客观上促进了国家间的学生国际流动,“一带一路”倡议的实施为沿线国家学生到我国访学提供了更多的机会,也是我国石油与天然气工程学科在国际上的吸引力提升的例证。