海洋地质学课程信息化教学资源建设与考试模式改革探索

作者: 许中杰 王竞娴 程日辉 金锦花 刘长利

摘 要:目前针对高校教育水平的提升,需要授课教师利用掌握的现代信息化技术为课程建立起数字媒体资源,建立起交流、分享及互动平台,这样才能在教学中实现课程教学资源的有效整合,有效地推进课程的建设和发展,进而提升课程的教育现代化水平。同时,传统考试模式已然无法满足现今教学的需要,偏重基础知识的考试内容不能很好的成为培养人才的科学评价方式,更不利于对新时代科研人才的培养。考试考核比例的调整,加大平时考核的比重,丰富平时考核内容,既要充分保障“规定动作”的完成,又要在“自选动作”上合适、合理。通过对海洋地质学课程建设信息化教学资源平台和改革考试模式,希望可以提升学生对知识的探索欲望,提高学生学习的积极性、开拓视野、培养兴趣,使学生能力得到锻炼,综合素质得到全面提升。

关键词:海洋地质学;信息化;考试模式;教学资源建设;改革探索

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)09-0053-04

Abstract: To improve the education level of colleges and universities, teachers need to use modern information technology to establish digital media resources for courses, and establish platforms for communication, sharing and interaction. Only in this way can the effective integration of teaching resources be realized in teaching, and the construction and development of courses be effectively promoted, so as to improve the educational modernization level of courses. At the same time, the traditional examination mode has been unable to meet the needs of today's teaching, and the examination content focusing on basic knowledge cannot be a good scientific evaluation way to cultivate talents, and is not conducive to the training of scientific research talents in the new era. The adjustment of the examination proportion, increase the proportion of the usual assessment, enrich the usual assessment content, not only to fully guarantee the completion of the "prescribed action", but also appropriate and reasonable in the "optional action". Through constructing the information-based teaching resource platform and reforming the examination mode for the course of Marine Geology, we hope to enhance students' desire to explore knowledge, improve their enthusiasm for learning, broaden their horizons and cultivate their interest, so that students' ability has exercised and their comprehensive quality has been comprehensively improved.

Keywords: Marine Geology; informatization; examination mode; teaching resources construction; reform exploration

海洋地质学经历了海洋地质知识的积累时期、独立时期、蓬勃发展时期和新时期4个时期。在海洋地质学发展过程中,出现了很多标志性的事件,如美国Sherpard的《海底地质学》(1948);前苏联克莲诺娃的《海洋地质学》(1948);荷兰Kuenen的《海洋地质学》(1950)这3部著作的发行,标志着海洋地质学成为一门独立学科。斯韦尔德鲁普、约翰逊和福莱明合著的《海洋》,对此前海洋科学的发展和研究给出了全面、系统而深入的总结,被誉为海洋科学建立的标志。海洋地质学(Marine Geology)又被称为海底地质学(Submarine Geology),是研究海水覆盖区岩石圈特征及其演化规律的学科,起着构筑专业知识结构基本框架的作用,是面向从事海洋地质研究单位就业学生的一门非常重要的课程。我国各大高校及各教学团队也编写了一系列关于海洋地质学方面的教材。包括同济大学海洋地质教研室编著的《海洋地质学》(1982版),朱而勤主编、肯尼特著的《近代海洋地质学》(1991版),程国栋、谢继哲、许东禹等译的《海洋地质学》(1992版),沈锡昌主编的《海洋地质学》(1993版),吕炳全、孙志国编著的《海洋环境与地质》(1997版),冯士筰、李凤岐、李少箐主编的《海洋科学导论》(1999版),杨子庚主编的《海洋地质学》(2009版)。目前吉林大学地球科学学院应用的是翟世奎编著的《海洋地质学》(2018版),讲授的海洋地质学课程共分为5章,即绪论、海洋地形、海洋沉积、海洋构造和海洋矿产。课程主要内容涉及海岸与海底的地形、海洋沉积物、洋底岩石、海底构造、大洋地质历史和海底矿产资源等。可见,海洋地质学不仅仅是研究被海水覆盖的地球岩石圈特征,也涉及到地球岩石圈与地球软流圈、下地幔、地核、水圈、生物圈和大气圈等相互作用的科学,因此,海洋地质学是地质学与海洋学的交叉科学。

目前高校课程需要按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中特别提出的“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的要求,加快教育发展方式改变,不断提升教育现代化水平。现代化教育水平,需要教师利用现代信息化技术为课程建立数字媒体资源,建立交流、分享及互动平台,才能实现课程教学资源的有效整合,有效地推进相关专业的建设和发展,进而提升课程教育现代化水平。同时,传统考试模式已然无法满足现今教学的需要,更不利于对新时代科研人才的培养。偏重基础知识的考试内容不能很好地成为培养人才的科学评价方式,考试改革势在必行。因此,通过课程信息化教学资源平台建设和考试模式改革,可以增加学生对平时学习的重视,提升学生对知识的探索欲望,提高学生学习的积极性、开拓视野、培养兴趣,使学生能力得到锻炼,综合素质得到全面提升。

一 课程存在的问题

笔者多年来一直讲授海洋地质学课程,通过多轮的教学工作,在讲授过程中发现了一些问题。

1)目前本课程开课时间为第七学期,该学期的12月份是每年的考研时间。因此,除各班已被保送研究生的同学和已经明确找工作的同学在认真听课外,大部分准备考研的同学对本课程一直抱着敷衍和应付的学习态度。如何解决这一问题,如何提高学生们的听课积极性,如何调动学生们的学习热情,是本门课程急需解决的问题。因此,笔者积极与准备考研的同学开展谈心谈话,同时在课堂时认真观察学生们对不同授课内容的反应,积极请教教学经验丰富的资深教授,并与同辈青年教师交流探讨,认为处于考研学期的学生在课堂上均存在听课不认真、考试60分万岁的现象,解决这一问题的根本还应回归到课程教学内容的丰富、教学形式的多样化和教学方法的提升上,这就需要在课程讲授过程中增加生动和形象的地质动画,引用与课程相关的生动实例,列举国家当下取得的重要科技成果和前沿科学问题,减少枯燥的理论知识的讲授,方可有效地吸引学生的学习目光,活跃课堂教学的气氛,提高学生学习兴趣,将考研学生的注意力从课外书本上、从手机上重新吸引到课程的板书上,吸引到课程讲授的内容上,最终帮助学生掌握本课程讲授的知识和技能。在注重课堂教学的同时,还要注重对课后教学内容的延伸。目前,海洋地质学课程缺少一个课后教师和学生互动交流的平台,这就需要完善课程信息化教学资源,建立起一个适合教师和学生交流、分享及互动的平台,这样才能实现课程教学资源的有效整合。

2)考试内容偏重基础知识和基本理论的考察,对学生综合能力考察稍显不足。海洋地质学教学大纲对本课程教学目的要求是让学生掌握海洋地质学的基本概念和原理,熟悉海洋沉积作用特点及海洋构造的演化过程,为其他专业课的学习奠定基础。使学生掌握海洋地质学主要研究内容及方法;掌握海岸带地形及其沉积特征;掌握滨海、浅海、深海的基本沉积类型、沉积特征及形成机制;掌握大陆边缘地形的类型及构造特征;掌握太平洋、大西洋和印度洋大洋底地形特点;掌握大洋盆地构造;掌握海底矿产资源的分类及特征;掌握海洋地质的基本知识,使学生掌握扎实的基础理论和基本知识。教学大纲的上述要求是要保障学生对本课程基础知识和基本理论的全面掌握,因为本课程起着构筑专业知识结构基本框架的作用,也是为本科学生向海洋地质研究生方向迈进的重要基石。通过对2012—2022年海洋地质学试卷考试成绩分布综合分析,不难发现学生们考试成绩集中在80~95分。列举考试实例,如2019年和2020年参加海洋地质学考试的同学分别是62名和31名,其中考试成绩分布在85~95分的同学分别为43名和19名,占总学生人数的69%和61%。而成绩在95分以上的学生也明显存在,虽然2019年没有一名同学达到95分以上,但2020年有3名同学达到95分以上的成绩。显然,目前的考试题题目集中和偏重在对课程基础知识和基本理论的考察上,因此学生的整体成绩非常高。而教学大纲同样特别强调,要注重培养学生科学的思维方法和实践能力,培养学生能够以海洋学角度分析研究地质问题的能力。因此在教学过程中,需要通过典型实例的教学,加深学生对前期所学知识的理解、培养学生科学的思维方法和实践能力,提高以海洋地质学角度综合分析和解决地质问题的能力,需要增加考察综合能力的开题,而不是看起来大家的成绩都非常好。

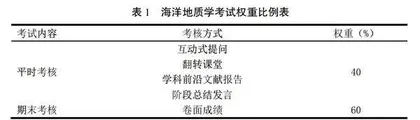

3)期末考试权重(80%)过高,平时成绩给分标准过于单一。海洋地质学课程目前的平时成绩占总成绩的20%,但给分标准主要是通过出勤和课堂提问完成。平时成绩评定标准:以五分制为标准,包括5分、4分、3分、2分和1分(注:出勤课时少于2/3者,课程成绩不予评定)。

5分:出勤和课堂表现好,回答问题内容准确、完整;

4分:出勤和课堂表现较好,回答问题内容正确、不完整;

3分:出勤和课堂表现一般,回答问题内容基本正确、不完整;

2分:出勤和课堂表现不好,回答问题内容不准确、缺少主要内容;

1分:出勤和课堂表现差,回答问题内容不准确、缺少重点内容。

上述这种死板的出勤签到和随机提问导致给分标准已经严重脱离了培养创造型人才的教学理念,也极大地制约了学生的学习热情。因此需要降低期末考试成绩比例,提高平时成绩权重,拓宽平时成绩考察方式,注重学生能力的培养和提升。

二 课程信息化教学资源建设与考试模式改革

(一) 课程信息化教学资源建设

1)在提高信息化教学资源建设技术水平上,要走出去,要参加信息化教学制作的培训,借鉴其他高校信息化教学资源建设的经验,进而推进海洋地质学课程信息化教学资源的建设进程。优化整合海洋地质学原有教学资源,将规模巨大、种类繁多的课程资源转化为可度量、可处理的教学资源,为构建海洋地质学信息化教学资源共享平台提供素材。

2)充分利用地质现象的丰富性和生动性,将海洋地质学课程原有资源结合生动形象的地质现象动画一起展示,增强资源的实用性。如在第二章海洋地形的第二节大陆边缘地形中关于海沟-岛弧-弧后盆地部分,增加了大洋岩石圈向大陆岩石圈俯冲形成海沟及岛弧的动画;在第二章海洋地形的第三节大洋地形中关于大洋盆地演化部分,在讲授大洋盆地形成的最初阶段胚胎期和大洋盆地闭合的最后阶段遗痕期时,不再单纯地依靠文字和图片介绍相关内容,而是在讲授的同时展示由于地幔物质上升导致岩石圈拱升并呈穹隆、岩石圈拉长减薄,进而穹隆顶部断裂陷落,形成典型的半地堑-地堑系,各穹隆的地堑系彼此连接,形成大致连续的东非裂谷体系和印度洋板块向欧亚大陆俯冲形成喜马拉雅山的动画,这样关于大洋盆地形成时胚胎期和闭合时遗痕期的教学内容就由文字、图片和动画3种教学元素组成。在教学的过程中也明显发现,在讲授该部分内容时,学生的注意力会被快速吸引,学习兴趣显著提高,课堂气氛更加愉快,课间讨论交流明显增多;同时要特别关注海洋地质方面的最新研究成果,对国际相关课程资源进行资料的收集,使信息化教学资源体现出前瞻性。如在讲授第一章绪论中的第五节海洋地质学的研究方法时,会给同学们讲授我国“蛟龙号”载人潜水器的特点,让同学们了解到2012年7月“蛟龙号”在马里亚纳海沟下潜7 062 m,在全球载人潜水器中,“蛟龙号”属于第一梯队,是我国成为继美、法、俄、日之后世界上第五个掌握大深度载人深潜技术的国家。同时还会讲授到我国第二台深海载人潜水器“深海勇士”号,并让同学们知道2017年10月“深海勇士”号在中国南海下潜4 500 m,其关键部件国产化率达91.3%,主要部件国产化率达86.4%,“深海勇士”号的出现,标志着国产化程度的提升和中国自主创新能力的提高。