气电一体、以气为本 理工结合、落实到工

作者: 李浩 刘凤 孟鑫 印敏 邢保书 谢槟泽

摘 要:为了促进气象观测课程的建设水平,首先分析该课程具有气电一体、以气为本,理工结合、落实到工的特点及内涵,然后给出地面观测、高空探测、主动遥感和被动遥感四个典型案例,进一步阐述教学过程中气电如何一体、怎样落实到工。教学实践表明,该文分析结果和阐述案例可为气象观测课程改革提供理论和实践参考。

关键词:气象观测;大气科学;电子科学;气电一体;落实到工

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)09-0082-06

Abstract: In order to promote the construction level of Meteorological Observation course, the characteristics and connotation of the course, with the integration of atmospheric and electronic sciences, based on meteorology, the combination of science and engineering, and application to the engineering, were analyzed first. Then, four typical cases of surface meteorological observation, upper altitude exploration, active remote sensing and passive remote sensing were used to illustrate how to integrate the atmospheric and electronic sciences, and how to apply to engineering in the process of teaching. The teaching practice showed that the analysis results and cases described provide theoretical and practical reference for the reform of Meteorological Observation course.

Keywords: Meteorological Observation; atmospheric sciences; electronic sciences; integration of atmospheric and electronic sciences; application to the engineering

气象观测是指对表征大气状况的气象要素、天气现象及其变化过程进行个别或系统地、连续地观察和测定,并对获得的记录进行整理的过程和方法[1]。气象观测涉及大气物理、普通气象、传感器技术、无线电技术、电子技术和空间技术等多个学科,科学技术每一次进步均促进了气象观测的发展,也给大气科学提供了发展动力。气象观测是大气科学发展的基础,其发展程度是大气科学发展水平的一个重要标尺。气象观测课程是大气科学类专业的基础核心课程,国防科技大学气象海洋学院开设气象观测课程已有三十多年的历史,面对观测技术的快速发展、复合创新的人才培养、岗位任职的能力要求、课程思政的时代要求,教学团队持续开展课程改革[2]。

课程教学改革必须基于具体课程的特点,有针对性地优化教学内容并创新教学方法。本文按教学内容的递进顺序和模块组合分类,气象观测课程分别包括观测对象、观测要素、观测方法、观测技术和观测实践等环节,以及大气物理、普通气象、电子科学、信息技术和空间技术等多学科交叉。本文按教学内容的递进顺序和模块组合分类,运用辩证思维从课程教学内容的递进顺序和模块组合两个交叉维度出发[3],首先分析课程基本特点,然后讨论若干典型案例,旨在为教学改革提供可供激发联想的参考框架和可以举一反三的基本思路。

一 课程特点

从气象观测感知内容看,气象观测的对象和要素属于气的范畴,气象观测的方法和技术属于电的范畴。气是气象观测的目的,电是气象观测的手段,气电密不可分。从气象观测学科分类模块看,大气物理和普通气象等属于理的范畴,电子科学和信息技术等属于工的范畴,理是气象观测的基础,工是气象观测的实现,理工密切结合。

(一) 对象和要素

将气象观测和测量学[4]进行比照,参照测量学中的测量对象概念,可以梳理出气象观测的实体对象,包括太阳和太阳大气层,对流层和平流层中的气体、云、雨、雾、气溶胶、带电粒子、电磁场和辐射,以及地表土壤和表层海洋水体。

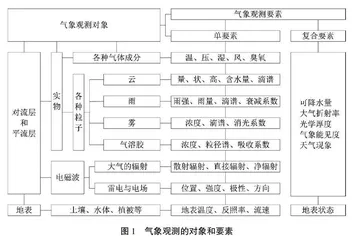

实体对象的某些属性是测量参数,叫做被测量。气象观测对象的某些参数即为气象要素,同一个气象观测对象可以有若干个要素,比如云包括云量、云高和云状等要素。不同的气象观测对象可以有相同的要素,比如土壤和空气都有温度要素。气象要素包括单要素和复合要素,比如气温、湿度和气压属于单要素,大气折射率可根据根据气温、湿度和气压测量值计算得到,属于复合要素。气象观测的对象和要素的逻辑框架如图1所示[5-6]。

气象观测的对象和要素属于气的范畴,教学重点在于对大气物理和普通气象知识及其综合运用。探测对象决定传感器的选型和测量机理,两者是相互作用的实体,而探测要素则决定传感器的输入输出关系。可以认为,气象观测的对象和要素决定着气象观测的原理和方法,是气象观测的目标,也是第一个教学环节。

(二) 方法和技术

将气象观测和测量学[4]进行比照,从不同角度提出气象观测的三对六个概念,即直接探测和间接探测、现场探测和遥感、主动探测和被动探测,构建比较完备的气象观测的方法和技术体系。气象观测的方法和技术表明了探测技术的自身特征和适用范围。直接和间接主要描述传感器输出和探测要素的量值关系,需要关注直接和间接的量值关系在不同环境下是否普适成立;现场和遥感主要描述传感器和探测对象的位置关系,需要关注现场和遥感如何确定采样空间的大小和位置;主动和被动主要描述传感器和探测对象的作用关系,需要关注主动和被动探测的气器作用是否影响气象要素值。可以认为,气象观测的方法和技术是气象观测的手段,是第二个教学环节。气象观测的方法和技术的逻辑框架如图2所示[5-6]。

气象观测是在自然条件下进行的。由于气象要素随时、随地不断变化,而且仪器本身也受到许多复杂因素的影响,因此气象观测是一种复杂的动态测量过程,不同于实验室内的测量。为便于了解大气整体的运动变化规律,气象观测资料必须满足三性要求[1]。代表性是指气象测量值应能代表测站周围较大范围内的或一段时间内的平均状况。准确性是指测量值与真值一致的程度,通常是用系统误差和随机误差合成大小来描述。可比性是指资料必须具有良好的时空比较性,满足天气分析预报和科学研究的需要。从测量学角度看上述三性要求,可以认为代表性是解决气象观测样本是否属于被测对象状态的总体,准确性是反映被测对象总体的抽样误差,比较性是通过气象仪器计量检定等标准化实现的。通过严格执行气象观测规范来保证三性要求,在气象观测学课程教学中需要解析气象观测规范,给出气象观测资料的三性要求如何转化为气象观测技术实现的内在逻辑。转化关键在于对每种气象观测技术的自身特征和适用范围的掌握,可从以下三个角度分别考虑。

①基于直接和间接这对概念,不妨侧重考察传感器输出和探测要素的关系是否普适,这是决定可比性的重要因素。比如,金属电阻属于直接探测,标定温度与电阻之间普适的关系,气温探测可比性较好。前向散射能见度仪属于间接探测,而大气散射复杂多变,用相同的计算模型会使能见度可比性变差[7]。逻辑上,直接探测的可比性优于间接探测。②基于现场探测和遥感这对概念,不妨侧重考察传感器和探测对象的采样空间是否恰当,这是决定代表性的重要因素。比如,百叶箱属于现场探测,其尺寸、高度和环境决定了气温探测的代表性。天气雷达属于遥感,由脉冲宽度和天线方向性确定的有效照射体积决定了云雨探测结果的代表性。逻辑上,遥感的代表性优于现场探测。值得注意,大气遥感技术基于电磁波作用于大气分子、气溶胶、云、雨和湍涡等大气对象,借助于电磁波的大气散射、吸收、折射和多谱勒效应等物理过程,通过实测电磁波的强度、偏振、相位和方向等参数,然后运用微分积分方程、边界初始条件、经验统计模型和多元资料比对等进行气象信息反演。③基于主动和被动这对概念,不妨侧重考察传感器和探测对象的相互作用是否超然,这是决定准确性的重要因素。比如,温度表属于被动探测,其热容量远小于空气,温度表不改变气温也具有超然性,因此气温探测准确性有保证。而干湿表测湿属于主动探测,若湿球液态水使用不当,就有可能改变待测区域空气湿度。逻辑上,被动探测的准确性优于主动探测。

气象观测的方法和技术属于电的范畴,教学时可以将常用气象观测技术填入图2中,比如百叶箱通风干湿表属于“间接-现场-主动-地基”探测技术,从上述三个角度分别考察,其作为间接探测的计算模型中的系数是否具有普适,其作为现场探测的百叶箱的结构和高度是否具有恰当,其作为主动探测的湿球液态水蒸发对空气湿度是否超然。鉴于不同设计方法,通风干湿表包括百叶箱自然通风干湿表、阿斯曼通风干湿表、手摇通风干湿表等[1]。

二 案例分析

前已论述了气象观测的认知对象和学科分类,并将气象观测课程的特点概括为气电一体、以气为本,理工结合、落实到工。气象观测课程教学内容包括地面气象观测、高空气象探测、主动大气遥感和被动大气遥感四部分,本节从这四部分中分别给出一个典型案例,简明扼要地给出对应的大气科学和电子科学领域的基本知识以及对应关系,用于阐述气电如何一体、怎样落实到工。

(一) 地面气象观测

地面气象观测是气象观测中开始最早发展、最普遍的一类。早期全凭目力对风、云等各种可见现象和感觉对冷、热、干、湿等进行判定。由于各种气象仪器的创制和新技术的应用,常规观测逐渐向自动化遥测过渡。以散射式能见度仪观测气象能见度为例进行分析,对照图2该技术属于“间接-现场-主动-地基”探测技术,为了阐述气电如何一体、怎样落实到工设计了表1,包括涉及的大气科学和电子科学的主要内容及其对应关系。

大气科学领域知识包括亮度对比在大气中的传输规律、大气散射强度随散射角的分布、大气空间不均匀性与尺度特点、不同波长大气消光系数的关系、大气中漫射散射和背景光特点。目标物的能见与否与目标物和背景的亮度对比有关,由于大气中分子和悬浮微粒的影响,人眼见到的目标物和背景的视亮度与目标物固有亮度是不一样的。大气中气体分子及悬浮粒通过散射、吸收及反射等机制对光起衰减作用导致目标物固有亮度减弱,另一方面空气元对入射光的散射使得目标物亮度增强。大气透明程度不同,物光减弱和气幕光增强的程度不同,从而导致观测到的目标物总视亮度不一样。基于大气辐射得到科希米得定律,表示了以水平天空为背景的目标物视亮度对比随距离衰减的规律。

电子科学领域知识包括间接测量能见度的技术路线、能见度仪散射角和采样体积、能见度仪采样时间平均算法、能见度测量结果的波段修正、能见度仪的抗干扰防护技术。前向散射能见度仪是通过测量某一前向散射角度的散射光来测量能见度的。发射机发射脉冲光,大气中各种粒子对该入射光的散射形成散射光,发射与接收相交的体积中的散射能量被接收机接收到,测量该散射能量便能通过计算确定能见度。发射光束和接收光束之间的夹角称为散射角,在这一角度范围内散射系数与某一限定角度的散射光强之间具有较好的相关性。将散射光强转换成光电流,通过测量光电流确定散射光强。讨论误差因素时,还需要考虑接收器件的光电技术参数,同样发射光强也取决于发射器件光电技术参数。